2016年1月21日,俄罗斯科学教育委员会咨询会议正在热烈进行着,与会者都是俄罗斯国内顶尖的科学家和教育专家。

普京作为东道主,身着深色西装,面带微笑地主持着会议。

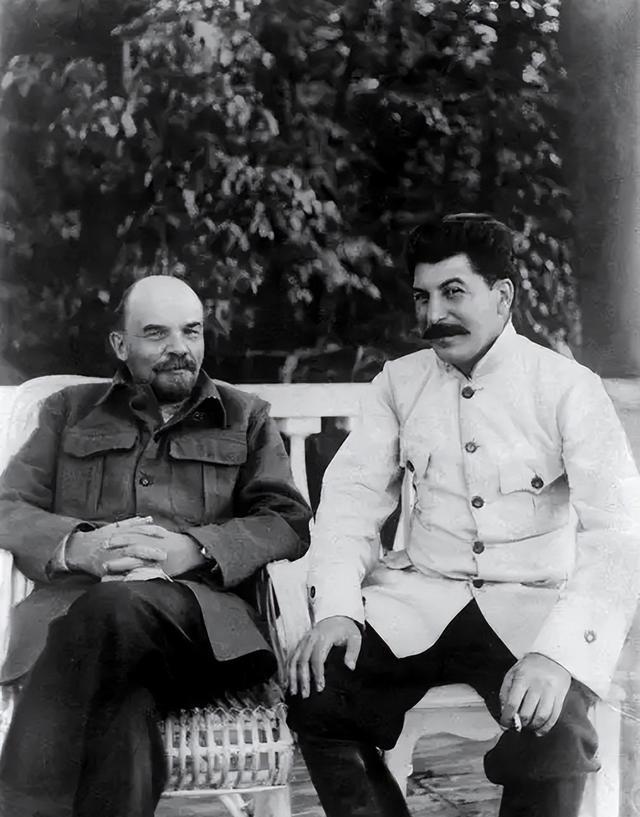

一位俄罗斯物理学家正滔滔不绝地讲述苏联的科学成就,话锋一转,开始盛赞列宁的丰功伟绩。会场里不少人跟着点头赞同。

会场瞬间安静了下来。

谁也没想到普京会在这种场合直接评价列宁,还是一个相当尖锐的负面评价。

这番话很快传开,在俄罗斯网络上掀起了轩然大波。

统一大国变拼图:这事儿咋发生的?

要搞明白普京这番话的来龙去脉,得回到1917年那个风雨飘摇的年代。那时的俄罗斯帝国就像个散了架的风筝,根本拉不住。

沙皇被推翻了,芬兰、波兰这些地方已经宣布独立,高加索地区也在鼓噪着分离,中亚各地民族情绪高涨。整个帝国处在四分五裂的边缘。

这时,列宁接手的可不是个好摊子。一方面,他刚刚发动革命推翻了临时政府,需要巩固布尔什维克的政权;另一方面,他还得应对国内白军的反扑和外国干涉军的入侵。

就在这种内忧外患的夹击下,边疆民族地区的独立浪潮又如同潮水般涌来。

这招挺有意思:表面上给足各民族面子,说你们有权利自决;实质上又强调联盟的重要性,把大家重新拢在一起。

列宁心里打的算盘很明白:我让你们有自决权,但我相信你们最后会选择跟我们在一起。

这招儿还真管用。在1917年到1922年这段混乱时期,列宁通过这种方式成功地把大部分原沙俄领土又重新团结起来,最终在1922年12月建立了苏联。想想看,如果列宁硬要维持中央集权,说不定连现在俄罗斯拥有的领土都保不住。

好端端的联盟,后来为啥散了摊子?

俄罗斯有句老话:埋得最深的地雷,爆炸威力最大。列宁的联盟制设计,就是这样一颗埋了70年的地雷。

谁能想到,这个看似象征性的条款,最终在1991年成了苏联解体的法律依据。

在戈尔巴乔夫的政治改革浪潮中,波罗的海三国率先援引这条条款宣布独立,其他共和国纷纷效仿,整个苏联就这样土崩瓦解了。

要说苏联解体的原因,当然不只是一个条款那么简单。经济衰退、政治改革失败、冷战压力,太多因素了。

但民族问题绝对是核心因素之一。

结果压抑多年的民族情绪像火山爆发一样宣泄出来。从波罗的海到高加索,从乌克兰到中亚,各地民族主义情绪高涨,纷纷要求更大自治甚至独立。

了解了这些历史背景,你就能明白普京对列宁的联盟制为啥那么不满了。

作为一个强调国家统一、梦想恢复俄罗斯大国地位的领导人,普京看到的是:一个曾经庞大的帝国,因为列宁的联盟制设计,最终分裂成了15个国家。

俄罗斯失去了大量领土、人口和资源,也失去了与美国平起平坐的超级大国地位。

这种痛感在普京身上特别强烈。

这话看似矛盾,实则很务实:既承认了对苏联解体的惋惜,又承认了现实——苏联已经回不来了。

普京心里可能在想:如果当初列宁不搞这个联盟制,而是维持一个更强有力的中央集权国家,今天的俄罗斯会保留更多领土和影响力,说不定还是个让西方战战兢兢的超级大国呢。

这种想法在2022年俄乌冲突爆发时表现得尤为明显。当时普京发表电视讲话,直接抨击列宁的民族政策,认为乌克兰的存在本身就是列宁分割俄罗斯领土的结果。

这种说法虽然有失偏颇,但也反映了普京对列宁民族政策的深层不满。

列宁真有别的路可走吗?

批评列宁容易,但换位思考一下:列宁当年真有更好的选择吗?

1917年那会儿,俄罗斯帝国已经处于崩溃边缘。

第一次世界大战打得国力枯竭,国内革命风起云涌,各民族地区独立意识高涨。在这种情况下,列宁又能怎么办?

强行推行中央集权?那些已经宣布独立或准备独立的地区,多半会武装抵抗。列宁手上那点刚起家的红军,能打得过吗?要知道当时他还面临着白军和外国干涉军的双重威胁呢。

完全放任各地独立?那俄罗斯就真成了个小国了,哪来后来的苏联超级大国?

列宁选择的联盟制,看起来是个妥协,但可能是当时条件下最实际的选择。

这个选择至少让这个多民族国家又团结了70年,还成长为与美国分庭抗礼的超级大国。从这个角度看,列宁的选择算不上失误,反而是个在极端困难条件下的巧妙应对。

打个比方:你接手了一个四分五裂的大家族生意,各个分支都想单干。

你采取了一种联合体的方式,让各分支保持独立运营,但大家共享品牌和资源。这个方案让家族企业又运转了70年,成为行业巨头。70年后企业最终分家了,但能说这都是你当初决策的错吗?

联邦与分裂:多民族国家的永恒难题

普京批评列宁,引出了一个多民族国家永恒面临的问题:究竟是联邦制好还是中央集权好?

列宁选择了联盟制,给各民族高度自治。这种模式好处是尊重了各民族的文化和自治要求,短期内稳定了局势;坏处是从长远看,它强化了各民族的独立意识,为日后的分离埋下了种子。

普京明显偏爱中央集权模式。

在他治下,俄罗斯联邦内部权力更集中,地方自主权不断被削弱。

这模式好处是有利于国家统一和中央政令贯彻;坏处是可能忽视了地方和民族的特殊需求,长期积累矛盾。

实际上,世界上多民族国家采取了各种不同的国家结构模式。

美国、印度、巴西等国采取联邦制;法国、日本等国采取单一制;中国则是在单一制框架下实行民族区域自治。

每种模式都有其历史背景和适用条件,没有放之四海而皆准的最佳选择。

关键在于,除了制度设计外,还有很多其他因素影响着多民族国家的稳定性:经济发展水平、历史文化传统、外部环境压力、政治领导人的能力等等。

苏联解体是多种因素综合作用的结果,不能简单归咎于列宁的联盟制设计。

历史留给我们的思考

普京对列宁的批评,给我们提供了一个反思历史、展望未来的窗口。

首先,制度设计需要着眼长远影响。列宁当年为解决眼前危机而采取的联盟制,带来了意想不到的长期后果。

这告诉我们,政治家在制定重大决策时,不能只看一时一事,还得考虑几十年后可能的发展方向。

其次,历史选择往往受限于当时条件。列宁面对的是一个四分五裂的帝国,他的选择可能是当时环境下的最优解,即使这个选择后来被证明有问题。

所以,我们评价历史人物,要放在特定的历史背景中,不能简单用今天的眼光去衡量。

再一个,任何多民族国家都面临着如何建立强大国家认同感的挑战。

这个问题对今天的许多多民族国家仍然具有现实意义。

从乌克兰危机到巴尔干冲突,从中东动荡到非洲分治,民族问题至今仍是世界多地冲突的根源。列宁的经验和普京的反思,为我们理解和应对这些问题提供了宝贵参考。

站在历史的十字路口,每个选择都会引向不同的未来。

列宁选择的联盟制道路,既有其当时的合理性,也为日后的发展埋下了伏笔。

不管是成功还是失误,都已成为历史长河中的一个重要转折点,影响着今天的世界格局。

普京的评价,无论你是否认同,都为我们理解苏联的兴衰提供了一个独特视角。

历史没有终点,只有不断的思考和前行。对列宁联盟制的评价,可能也会随着时间的推移而变化,而这正是历史研究的魅力所在。

要是你处在列宁那个位置,面对那样的局面,你会怎么选?