近日,中国科学院的科研团队取得一项重大成果,他们研发出一种新型紧凑型固态激光器。这一成果意义非凡,有望在芯片制造和量子技术领域掀起变革浪潮。

深紫外(DUV)激光器能发射高能短波长光,在半导体制造、高精度光谱分析、精密材料加工以及量子技术等多个关键领域,都有着不可或缺的作用。相比传统的准分子激光器或气体放电激光器,深紫外激光器不仅相干性更好,能耗还更低,为构建更小巧、高效的系统创造了可能。

在《Advanced Photonics Nexus》杂志上,中科院的研究人员公布了这一突破性进展:他们成功打造出一套紧凑型固态激光系统,能产生波长为193纳米的相干光。193纳米这个波长,在光刻技术里至关重要。光刻是在硅片上刻蚀精细图案的关键步骤,对现代电子设备的制造起着决定性作用。

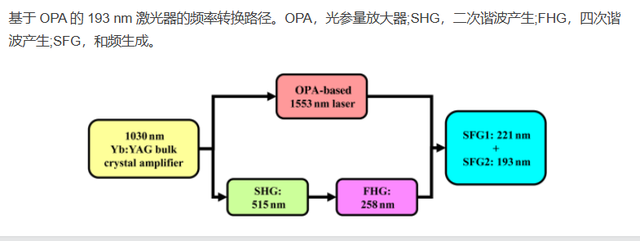

这套新型激光系统工作时,以6千赫兹的重复频率运行。它先通过定制的Yb:YAG晶体放大器,产生波长1030纳米的基础激光。随后,这束激光兵分两路:一路通过四阶谐波转换,变成输出功率1.2瓦、波长258纳米的光束;另一路则为光参量放大器供能,生成功率700毫瓦、波长1553纳米的光束。最后,借助级联硼酸锂(LBO)晶体,将这两束光合并,得到目标193纳米光,其平均输出功率70毫瓦,线宽小于880兆赫兹。

研究人员还在混频前,给1553纳米的光束加上了螺旋相位板,成功制造出携带轨道角动量的涡旋光束。这可是固态激光器首次产生193纳米涡旋光束。这种光束用途广泛,能为混合ArF准分子激光器提供种子光,在晶圆加工、缺陷检测、量子通信以及光微操纵等方面,都展现出巨大的应用潜力。

这一创新激光系统,既提升了半导体光刻的效率和精度,又为先进制造技术开辟了新方向。193纳米涡旋光束的产生,很可能在相关领域引发更多突破,彻底改变电子设备的生产方式。未来,这项技术有望给我们的生活带来更多惊喜。

参考资料:DOI: 10.1117/1.APN.4.2.026011