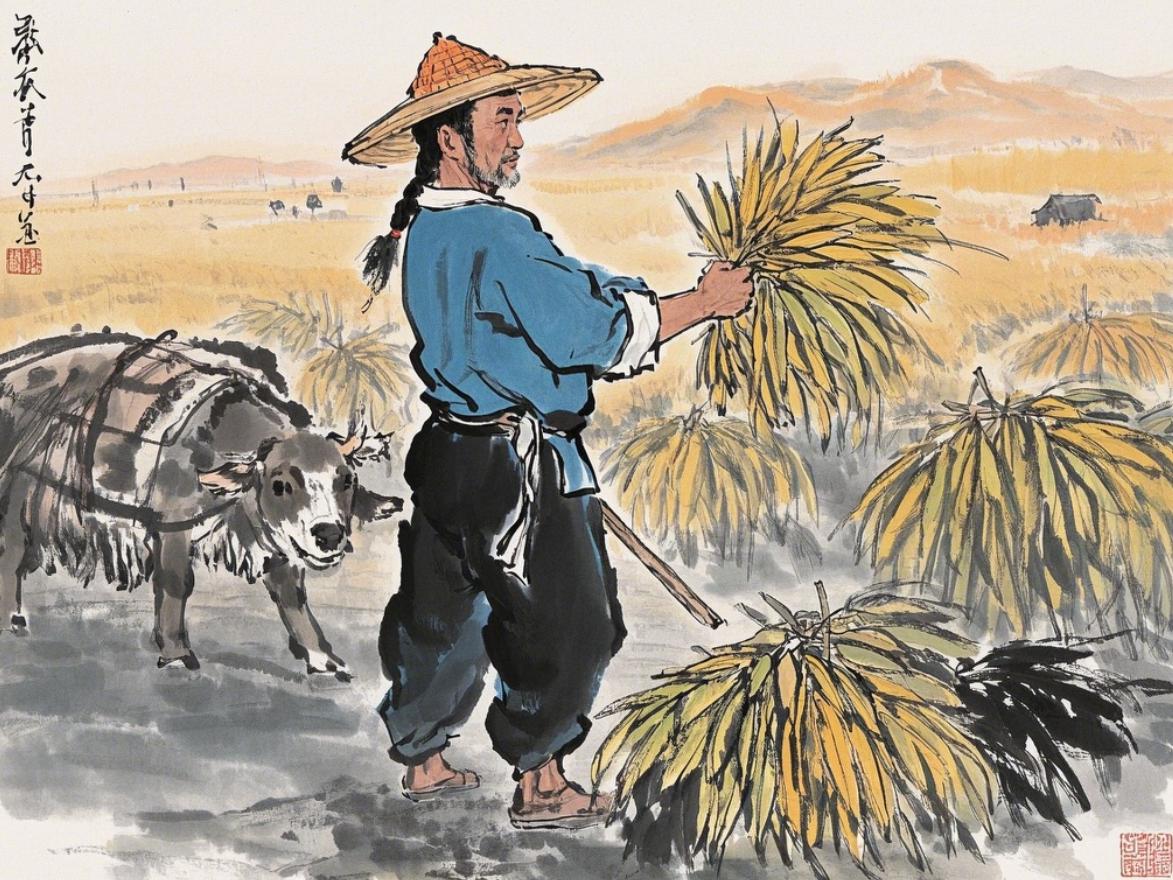

嘉庆十三年的清苑县,秋风吹过田野,稻浪翻滚如金。

佃农李老四蹲在田埂旁,指尖摩挲着稻穗,心里默默盘算。这一年河北大旱,多数田地歉收,唯独王德贵家的三亩水田因靠近河道,勉强保住收成。李老四租种这片地已有五年,每年缴完五成租子,剩下的粮食仅够全家熬到来年开春。

晌午的日头毒辣,李老四的尸首被发现时,惊飞了一群啄食的麻雀。

地保赵顺跌坐在地,裤脚沾满泥浆。尸体侧卧在田沟里,后脑凹陷,暗红的血渗入泥土,凝成黑褐色的硬块。最诡异的是,李老四右手紧攥成拳,指缝间露出两粒青白色的稻谷。围观村民窃窃私语:“这谷子瞧着不像咱本地种的……”

消息传到县衙时,知县孙兆麟正在批阅税赋文书。他搁下毛笔,带着仵作匆匆赶往现场。

蛛丝马迹藏玄机孙兆麟蹲下身,用镊子夹起那两粒谷子,对着日光细看。

谷粒饱满晶莹,泛着玉石般的青白光泽,与田间黄褐色的本地稻截然不同。仵作验尸后禀报:“致命伤在后脑,凶器应是铁器或硬石;死者指甲缝有粗麻纤维,生前与人搏斗过。”

王德贵被传唤问话时,两腿抖如筛糠。

“小人与李老四仅有租佃之谊,绝无仇怨!”他抹着额头的汗,“至于这青白谷子……清苑县无人种此品种,怕是江南来的稀罕物。”孙兆麟盯着他闪烁的眼神,突然发问:“刘典史前日是否来过贵府?”王德贵顿时面色惨白。

当夜,师爷赵文远翻出卷宗:“去岁直隶水患,朝廷拨下两千石江南赈灾粮,皆是太湖粳米。”

债务纠纷现疑云村民张二狗被锁链拖上公堂时,额头磕出血痕。

三日前,有人听见他与李老四在村口槐树下争吵。“姓李的逼我还钱,竟要抢我祖传的烟袋!”张二狗嘶喊着。衙役从他家中搜出一件破旧的粗麻短褂,袖口撕裂处与死者指甲中的纤维完全吻合。

刑杖打在张二狗脊背时,哀嚎声惊飞了县衙檐下的乌鸦。

“我认罪!那日争执间失手推了他……”供词画押后,孙兆麟却盯着案头的两粒谷子出神。师爷轻咳一声:“张二狗家境贫寒,怎会有钱购买江南细粮?”

更蹊跷的是,凶器始终未寻得。

城南“丰裕号”粮铺的胡掌柜,见到官差时打翻了茶盏。

他抖着手捧起谷粒:“此乃太湖粳,专供京畿权贵。三个月前,刘典史府上的管家来采买过二十石。”账簿翻开,墨迹赫然记载:七月初九,刘宅购太湖粳二十石,纹银十八两。

孙兆麟连夜提审刘宅管家,得知惊天内幕。

去年腊月,刘茂才与王德贵合谋,将八百石赈灾粮掺入陈米倒卖。账本藏在王家祠堂的功德碑底座下,被送柴火的李老四偶然撞破。

典史府夜半惊魂刘茂才被传唤时,官袍穿得一丝不苟。

“下官管教家仆不严,甘愿领罚。”他拱手作揖,袖口隐约透出墨香。孙兆麟突然抽出账本残页:“刘大人可识得此物?”纸角焦黑,正是李老四遇害前夜,从王家灶膛抢出的证据。

四更时分,衙役突袭刘宅书房。

砚台底部残留着暗褐色污渍,经仵作查验,与死者血迹相符。窗棂上挂着半片粗麻布条,与李老四指甲中的纤维同源。刘茂才跌坐在太师椅上,喃喃道:“他开口就要二百两封口费……”

保定知府周廷儒的轿辇停在县衙时,惊落了门前的槐花。

他径直走入后堂,将密信掷在案上:“刘茂才贪墨属实,然赈灾粮一案牵连甚广,孙大人可知‘大局为重’四字?”翌日,刘宅管家“投井自尽”,王德贵献上田契百亩充作罚银。

张二狗拖着溃烂的双腿爬出牢房时,怀里揣着三两碎银。

“官爷说,若敢胡言乱语……”他望着自家塌了一半的土墙,把后半句话咽回肚里。

流放途中生死谜押送刘茂才的囚车出城那日,街头飘着细雨。

两个解差收下五十两银票,在荒野破庙中解开枷锁。三日后,涿州驿站上报:流犯刘茂才突发急症身亡。验尸文书仅八字:“七窍流血,疑似鼠疫。”

王德贵在祠堂跪了整夜,佛珠捻断三串。

清晨,管家来报:“周知府的外甥接管了咱家在保定的粮行。”香炉中的灰烬簌簌落下,盖住了功德碑上“乐善好施”的刻字。

李王氏领着五岁幼子离开清苑县时,背篓里装着半袋麸皮。

她最后看了眼丈夫惨死的稻田,发现地头新立了界碑,上书“周氏义田”。村口老乞丐哼着俚曲:“谷子黄,谷子青,谷子换得顶子红……”

三百里外,京城八大胡同的宴席上。

一盅“碧粳米粥”被端到巡抚案前,米香混着酒气飘向雕梁画栋。无人知晓,这碗粥价值二十石赈灾粮,更抵得过一条佃农的性命。

县志残页载春秋道光年间重修《清苑县志》,司库在故纸堆中寻得残卷。

泛黄的纸页上,关于嘉庆十三年命案仅存四十七字:“佃户李某殁于田,掌刑刘某涉贪墨,知府周某督案结。”编纂主笔提笔欲补,被师爷按住手腕:“东家,库银修桥的账目还没理清呢。”

光绪六年,直隶大旱。

清苑县老农蹲在龟裂的田地间,捡起两粒干瘪的谷种,突然想起祖父讲过的故事。风穿过枯死的稻秆,发出呜咽般的哨音。

紫禁城里的嘉庆帝,此刻正为白莲教作乱焦头烂额。

军机处奏折中写着:“直隶粮价平稳,百姓安泰。”同一日,刑部存档里新增三百七十一份“暴病身亡”的案卷。

1911年冬,清苑县衙轰然倒塌。

瓦砾堆中爬出一只瘦鼠,叼着半粒青白的太湖粳米窜向荒野。当年命案涉及的田产几经转手,最终化作军阀混战的赌注。

两粒谷子埋下的祸根,在帝国暮色中生根发芽。

当李老四的曾孙在1938年加入抗日游击队时,他或许不会知道,那页被鲜血浸透的家史,早已预言了一个腐朽王朝的终局。