明朝成化年间(1465-1487年),北疆边防危机达到顶峰。鞑靼诸部在达延汗的整合下频繁南下,河套地区沦为“虏骑驰骋之所”,而明军因土木堡之变后长期积弱,卫所兵制濒临崩溃。

据《明实录》记载,陕西、山西边镇“军士逃亡过半,器械朽坏十之七八”,九边重镇中甚至有“一堡仅存老弱数人”的荒诞景象。面对“北虏”压力,明宪宗朱见深不得不启动成化朝规模空前的军备整顿,这场改革的核心目标有:重建火器优势、革新边防体系。

1. 神机营的重组与战术升级

成化初年,京营神机营已沦为“空额冒饷”的重灾区。1470年(成化六年),兵部尚书白圭奏请整顿神机营,裁汰老弱1.2万人,新募精壮补充。改革后的神机营增设“火箭营”,专司多管火箭(如“一窝蜂”“九龙箭”)的集群发射。1473年红盐池之战中,明军以厢车为屏障,火箭营齐射压制鞑靼骑兵冲锋,开创“车炮协同”战术先河。

2. 佛郎机炮的引进与本土化

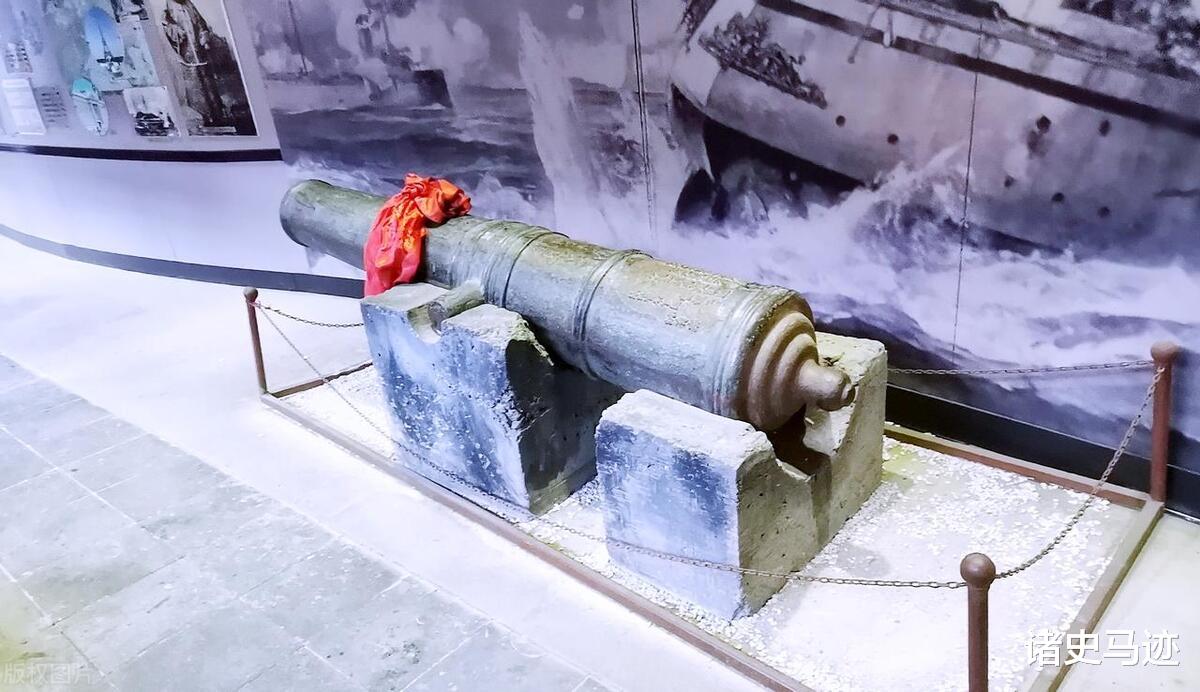

1522年(嘉靖元年),广东屯门海战中缴获的葡萄牙佛郎机炮,引发明朝军工革命。这种后装式火炮配备子铳预装弹药,射速比传统碗口炮快五倍。军器局迅速仿制,嘉靖九年定型“大将军佛郎机”,炮身长五尺,配九个子铳,射程达三百步。1524年甘肃镇用佛郎机炮守城,“一炮糜数十骑”,迫使鞑靼放弃强攻。

3. 单兵火器的多样化发展

除重型火炮外,单兵火器实现系列化:

快枪:成化年间改进的三眼铳,可连发三弹,骑兵突击时“三铳齐放,人马俱惊”。

迅雷铳:赵士祯发明的五管转轮火铳,1580年(万历八年)首次装备蓟镇骑兵。

火龙枪:结合喷火与射击功能,专克攻城云梯,嘉靖朝成为边堡标配。

三、边防体系的立体化重构1. 余子俊的“边墙城堡”体系

1474年(成化十年),延绥巡抚余子俊主持修建东起清水营、西至花马池的“大边”长城,总长1770里。这道边墙突破单纯墙体概念,形成多层次防御:

墙体:夯土包砖,底宽一丈五尺,顶宽九尺,设垛口、瞭望台。

敌台:每隔三里设空心敌台,内驻守军20人,储备火药十日量。

暗门:隐蔽通道供夜不收(侦察兵)出入,兼具奇袭功能。

配套修建城堡46座,形成“大边控外、城堡应援”的弹性防御网。弘治年间统计,延绥镇军器库常备佛郎机炮300门、三眼铳5000支。

2. 王越的“机动车营”实验

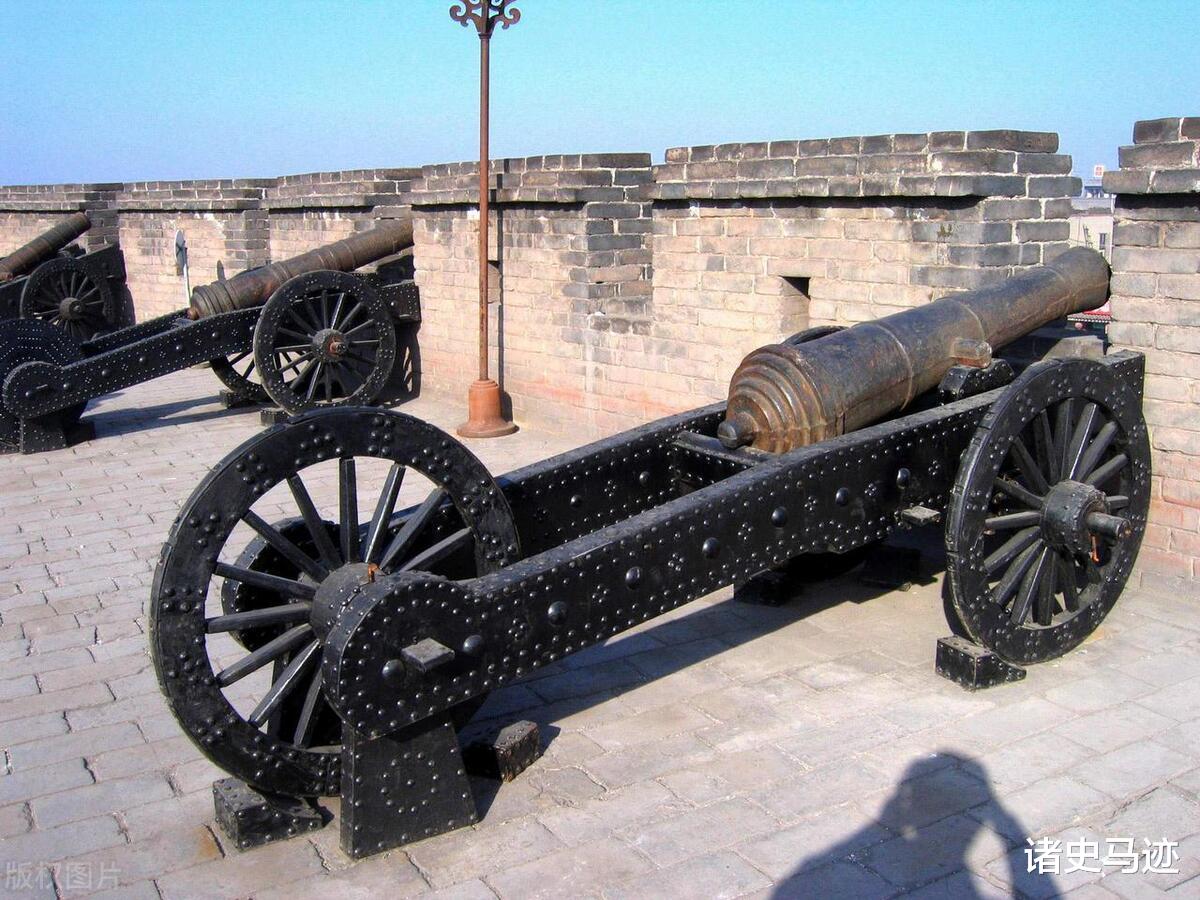

1480年(成化十六年),三边总督王越创建明朝首支专业化车营。该营编组战车120辆,每车配置:

佛郎机炮1门(配子铳9个)

迅雷铳2支

火箭架1具(载箭100支)

步兵10人(含铳手4人、牌刀手6人)

车营采取“方阵战术”:遇敌时战车环列为营,佛郎机炮远程轰击,敌近则以迅雷铳交叉射击,最后牌刀手出车近战。1497年宁夏镇车营与鞑靼交战,以“火炮毙其酋长,余众溃走”。

3. 戚继光的“空心敌台”创新

1568年(隆庆二年),戚继光调任蓟镇总兵后,将东南抗倭经验与北疆防御结合,发明“空心敌台”:

结构:高五丈,分三层,底层储粮弹,中层驻兵,顶层设炮位。

火力:每台配备大将军炮1门、佛郎机炮6门、快枪10支。

通讯:日间旗语、夜间灯火,实现百里防线瞬时预警。

至万历初年,蓟镇建成空心敌台1337座,形成“台台相望,炮火相接”的火力网。1573年(万历元年),朵颜部入犯古北口,遭敌台火炮交叉射击,“死伤枕藉,终不得近边墙”。

1. 募兵制取代卫所制

面对卫所兵“十户九逃”的困局,成化朝开始试点募兵:

土兵:1494年(弘治七年)陕西招募当地壮丁组成“榆林锐卒”,精习火器山地战。

客兵:1510年(正德五年)调川兵3000人戍守宣府,善用毒弩与火铳配合。

家丁:将领私兵专业化,如李成梁的辽东铁骑,每人配三眼铳、铁骨朵。

2. 专业火器部队的建立

嘉靖朝形成三类火器部队:

车营:专职火炮机动打击,隆庆时九边共设车营48个。

火器守城军:每边镇编练500-1000人,专司佛郎机炮操作。

夜不收火器队:装备手把铳、火药箭,执行敌后破袭。

3. 军工体系的近代化萌芽

标准化生产:1560年(嘉靖三十九年)颁布《火器造式》,统一佛郎机炮规格为15号。

质量追溯:每门火炮铸匠户姓名,“炸膛则罪其匠”。

火药改良:1578年(万历六年)采用“硝七硫二炭一”的最佳配比,威力提升三成。

五、经典战例:嘉靖庚戌之变中的火器防御1550年(嘉靖二十九年),俺答汗率十万骑突破古北口,直逼北京。这场“庚戌之变”成为检验军备改革成果的试金石:

1. 通州阻击战

蓟镇总兵仇鸾率车营驰援,在通州运河畔列阵。200辆战车组成三重防线:

首层:百门佛郎机炮交替射击,压制蒙古骑兵冲锋。

二层:三眼铳手依托厢车射击,150步内“人马皆洞穿”。

三层:火箭营发射“火弩流星箭”,点燃鞑靼皮甲。

此战毙敌三千余,俺答被迫绕道西山。

2. 德胜门炮战

京营神机营在德胜门城头架设大将军炮50门,辅以“飞天喷筒”喷射毒火。蒙古精锐“铁浮屠”骑兵披重甲冲锋,遭散弹炮“一扫坠马数百”。现存故宫的“嘉靖二十九年造”铁炮,炮身仍可见当年激战的凹痕。

3. 后勤革新显效

兵部启用“火药急递”系统:从王恭厂火药局到各城门,设专用马车百辆,两个时辰内输送火药五万斤。这种高效补给使得明军火炮持续射击三日未断。

六、改革局限与历史启示尽管成化至嘉靖年间的军备整顿成效显著,但深层矛盾仍未解决:

1. 火器战术的保守性

明军过分依赖固定防御,未能发展出野战炮兵的机动战术。1555年(嘉靖三十四年)新河之战,浙直总督张经的火器车营因地形限制反成累赘,遭倭寇火攻尽毁。

2. 军工腐败的侵蚀

《万历野获编》揭露:1567年(隆庆元年)宣府镇抽查火器,库存佛郎机炮半数“膛锈如泥”,火药“硝磺尽窃,徒留木炭”。

3. 军事思想的滞后

徐光启曾痛陈:“边将只知筑墙,不晓星纬测量。”1626年宁远之战,袁崇焕用红夷大炮需葡萄牙教官指导瞄准,暴露明军火器操作人才的匮乏。

从成化到嘉靖的百年军备改革,标志着中国传统战争模式向火器时代的艰难转型。佛郎机炮的轰鸣不仅震慑了草原铁骑,更在制度层面催生出车营编制、标准化生产等近代军事要素。然正如戚继光在《纪效新书》中所叹:“器利而兵不精,犹持利刃授童子。”

当17世纪全球军事革命浪潮涌起时,明朝虽有先进火器却未能完成体系化变革,最终在冷热兵器交替的裂缝中,走向落日余晖。这段历史留给后世的启示,远超军事技术本身,更关乎一个古老帝国如何应对变革时代的永恒命题。