图文统筹:李武兵

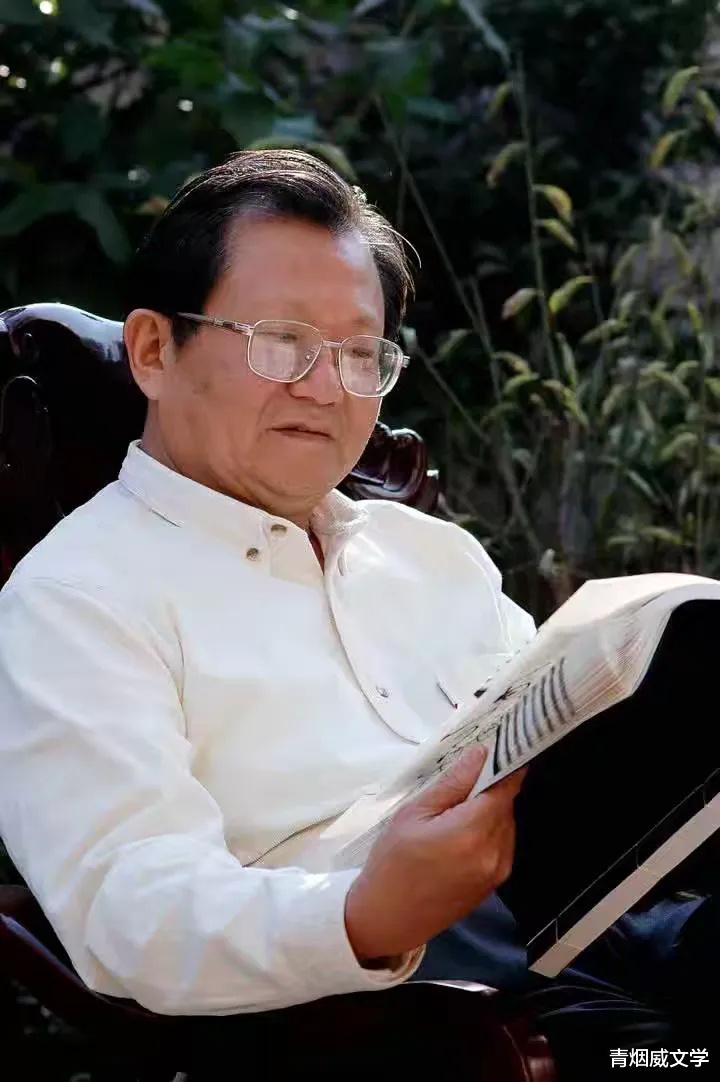

赵昌智,原扬州市委常委、宣传部部长,扬州文化研究会会长,扬州书法家协会会长,《扬州文化研究论丛》杂志主编。曾在铁道兵52团当兵,爱好写作和书法,著有《扬州文化丛谈》《中国篆刻史》《江苏地方文化史-扬州篇》等十多部著作。主编了煌煌百余卷的《扬州文库》,还主编了《扬州文化丛书》《扬州文化通论》《扬州八怪评传》《扬州学派人物评传》等十多部大型丛书,获中国图书奖、江苏省社科成果奖等多个奖项。

龙岩申元书院赋

闽西胜地,龙岩峻峭,千峰叠翠,万壑喧啸。汀水南奔而萦带,冠豸东峙以凌霄。斯地也,钟灵毓秀,代有英才。清有新罗山人,挟艺游扬,列名八怪,逞丹青之绝妙;近有鼎丞、子恢,扬旗举义,田地暴动,落九天之狂飙。世开新纪,更有申元书院崛起山村,大楼耸立,金光辉耀,如鹰立高岩,若龙腾云霄。于是声名远播,近悦远来,网上热炒,“红书”“头条”。

或有问:建院者谁?建院何由?试为陈之。

沪上名流郭公志坤,龙岩田地人也。毕业于复旦历史系,先后就职于报馆、出版社,凡五十年。治学成家,著述等身,修信史以亘今古;编书传世,海内名闻,铸鸿篇而启后昆。藏书近六万册,皆学术珍品,哈佛汉学家欲以六百万美金购之,母校图书馆亦思能择善而藏之,郭公念及如此心血流向海外,岂不有负平生?且城市书盈,山村书匮,再捐城以书,如运石于山,岂非忘本忘根?遂决意建书院于故土,以报桑梓,弘扬中华传统,以文化振兴乡村。

更有一因,乃纪念其爱子郭申元。申元天赋异禀,少年早慧,中学时即调研沪上蟑螂分布与发展,得谈家祯之激赏,荐入复旦。后赴哈佛专攻生命科学,探癌之秘,穷生化之微;破壁之奥,索生命之源。长年累月,不知疲倦。时或灵光乍现,掀被立起,实验室中孤灯映夜,显微镜下寸心悬天。析酶解链,攻克代谢之机玄;立论著章,直指癌魔之命脉。嗟乎!天妒英才,寿止廿九。其弥留之际,唯盼“回国、回国”,彷佛宗泽易箦之时尤呼“渡河、渡河”,家国情怀,千古相应,山河含悲,动人心弦,何况晚年丧子之椿萱!其天才卓见,导师评之为“今之爱因斯坦”,大星陨落,医界叹之“功亏一篑”,然其理论创见术传寰宇,导引后继之科研,遗泽月映,功济元元。

书院之建,别具匠心。外墙饰以金黄,西墙满布各体“读书”二字,意喻“读书求知即是采金”;层层阶梯,尽铭圣贤名言,步步登高,如闻玉诏纶音;展厅布状蜂巢,既似申元研究DNA之符号,又寓治学当如工蜂采蜜之勤谨。书院分六馆:图书馆,藏珍籍六万,字画拓片千馀,文物照片二万帧,满目琳琅,芸编飘香;纪念馆,陈列郭申元生平事迹,院士题词,书画颂文,以彰显其科学精神;汉字馆,述文字演化,体现“变”之哲理;先贤馆,介绍先秦诸子,弘扬“信”之真魂;通史馆,以时间为轴,展文物图片, 贯穿“统”之脉络;帝王馆,以“百字一帝”概述三百四十二位帝王,揭示“民”为根本。六馆环环相扣,逻辑严密,主题鲜明,引人入胜。布馆方案、图书资料,皆出郭公之手,此即郭公之心声。

书院既成,引发社会各界强烈反响,中小学校纷纷组织参观,称为“一座丰碑,一个课堂”。郭申元事迹感人至深,书传口颂,可谓“不失其所者久,死而不亡者寿。”静谧山村,清幽雅致,历史底蕴深厚,红色基因绵长,更因书院之建而美名远扬。

嗟乎!申元书院不忘所来,面向未来;不忘初心,奉献大爱;走出大山,拥抱世界。愿书院明珠璀璨,延誉四海,照亮闽西,光耀千载!

吾与郭公相识相交二十馀年,亦师亦友,得其教诲提携者甚多,毕生铭记在心。近获知其之所为,至感至钦。不揣浅陋,为之赞曰:

书院巍巍兮如旭日之初升,

上溯悠悠兮接考亭之黉门。

立志山村兮载地势之坤德,

潜身龙穴兮必乘时而飞腾。

文光射斗兮承先贤之遗韵,

春雨润物兮启后学之新程。

弘扬科学兮续大医之精诚,

坚持人文兮育八方之才俊。

一物之微兮申宇宙之本元,

两代一心兮与天地而同贞。

我颂郭氏乔梓者, 为其有正谊明道、高瞻远瞩之大情怀!我祝申元书院者,愿其能成就固本培元、育人铸魂之大事业!

赵昌智

乙巳年三月并书于扬州品砚斋

原上海人民出版社总编郭志坤先生,是著名历史学家,著作等身,家中藏书五万余册。我们因扬州文化相识相知。他是福建龙岩人,与老一辈革命家邓子恢,张鼎丞,陈丕显同乡。他的儿子是生命科学的天才,在哈佛大学留学时,曾为攻克癌症提供理论基础和技术方向。可惜天妒英才,二十九岁病逝。为了回馈家乡,怀念儿子,八十多岁的郭志坤,自费在龙岩建了座书院,不仅捐出自己所有藏书,还有珍贵的文物。其家国情怀,令我唏嘘感叹。

——赵昌智

赵昌智用大篆体将赋书写成作品,篇幅宏大,颇有气势。4月8日,扬州文化研究会召开之际,郭志坤先生专程赶来接受捐赠,场面十分热烈。

(这篇文稿由中宣部原全国宣传干部培训中心常务副主任冯复加同志推荐)

编辑:李武兵/夏天