说到山东籍移民在上海的故事,可以说是一部从“闯码头”到“扎下根”的奋斗史。他们带着齐鲁大地的韧劲儿,在这座东方大都市里闯出了一片天,也给上海添了不少“山东味儿”。

20世纪初,不少山东人跟着逃荒、避乱的队伍来上海讨生活。那时候上海滩鱼龙混杂,山东老乡们就抱团取暖,搞起了同乡会馆。比如做报关行的大商人王瑞芝,带着老乡们做皮货、织丝绸生意,还在闸北一带办学校、搞慈善,硬是在租界林立的上海站稳了脚跟。五四运动时,这些山东会馆还带头抵制日货,发电报呼吁全国保护山东权益,把家乡情怀变成了实际行动。

老上海人可能还记得,过去街边常有推着小车的山东人卖煎饼大葱,这些小吃成了底层移民的谋生手段。但山东人可不只会做吃的——民国时期,上海警察局里不少巡警都是山东大汉,他们个子高、嗓门大,在弄堂里维持治安特有存在感。还有些人跟着老乡进工厂、跑码头,靠着“认死理”的实在劲儿,愣是在纺织厂、码头帮里混成了小工头。

改革开放后,新一代山东人玩起了“跨界”。有人像徐汉明这样,从建筑工地的泥瓦匠干起,后来开起了蔬菜运输公司,专门给超市供货。现在上海菜市场的“寿光蔬菜直供点”,背后好多都是山东老板。文化人也不示弱,莫言当上上海山东商会的文化顾问,帮着把孔孟文化搬进了进博会,山东文旅局还在上海搞“鲁沪文旅月”,推什么“踏浪之旅”“大葱研学”,让上海人周末也能体验齐鲁风情。

不过山东人在上海也闹过不少笑话。有个65岁的老汉搬来和上海亲家住,头半年被弄堂里的“马桶文化”搞得直挠头,想喝碗玉米粥得跑三条街找山东超市。年轻人倒是适应得快,现在静安区、徐汇区的领导干部中,都有山东籍的身影,他们说话带着点“葱味普通话”,开会时能把“恁看看这个方案中不中”说得一本正经。

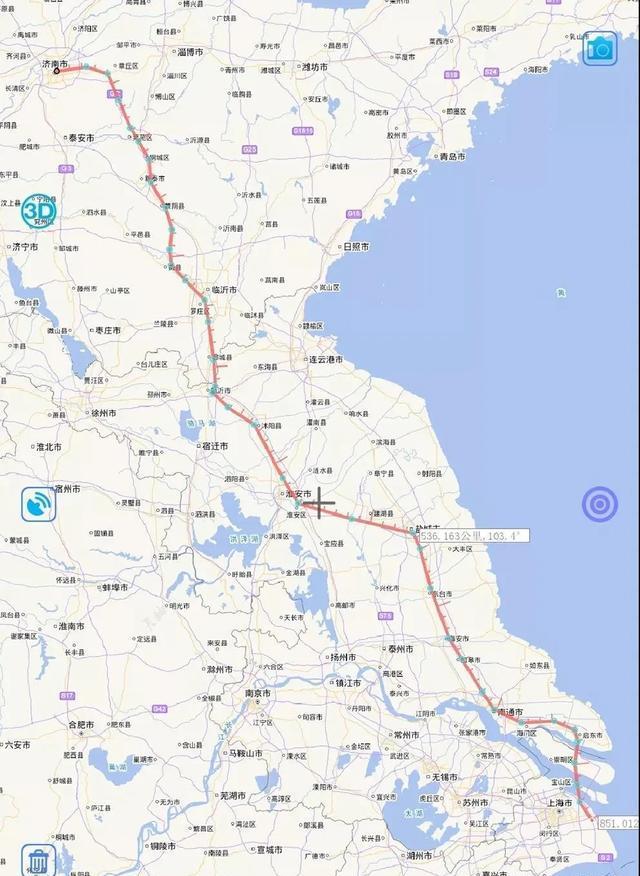

如今坐高铁从济南到上海只要3小时,山东和上海越走越近。在上海的山东学生会组团去陆家嘴实习,老家父母却总惦记着让他们考公务员“图个安稳”。有意思的是,现在上海小年轻结婚,婚宴桌上除了本帮菜,必有盘胶东大馒头——用山东老人的话说:“这馍馍捏得再小,也得是个圆满样儿!”

百年来,山东人在上海从“外来户”混成了“自家人”,街角煎饼摊飘出的葱花香,写字楼里带山东口音的“侬好”,都是这段移民史活生生的注脚。下次你在上海听见有人喊“老师儿”,保不准就是个穿西装打领带的山东新上海人!