洪武十四年,随着大明皇帝朱元璋一声令下,一位谏官周衡失去了他宝贵的生命。只是因为延迟了一天回朝,这背后究竟隐藏着怎样的恩怨情仇?

请假风波公元1381年,明朝的一名谏官周衡因需回乡祭祖,向朱元璋请求七天假期。然而,朱元璋仅给予了他六天时间。周衡虽然内心忐忑,但仍遵循命令,紧张而匆忙地踏上归乡之路。未曾料到在归途中遭遇意外,这不得不延迟了一天返京。

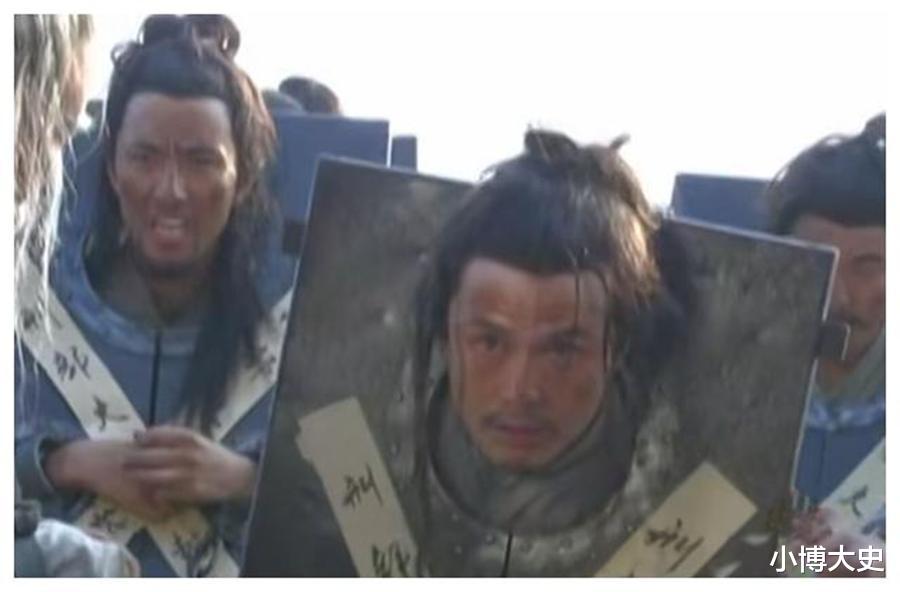

周衡凭借着充沛的精力和顽强的意志,次日一早便上朝销假。然而此时的朝堂并未如他所预料的平静,朱元璋对他的延迟丝毫不为所动,甚至没有给他任何解释的机会,就下令将他处斩。原本以为只是被罚一些俸禄的大臣们目瞪口呆,面对皇帝的暴怒,他们不敢再多言一句。

事实上,朱元璋的这一决定并非一时冲动。在他心中,早已对周衡积怨已久。朱元璋出身草根,深知百姓疾苦,他在即位后采取了许多减轻赋税的政策,短时间内在百姓中建立了很高的声望。然而,这却为大明的军需问题带来了隐患。在元朝残余势力卷土重来的时候,朱元璋不得不面对军队粮草短缺的问题。

在一次朝会上,朱元璋提出恢复部分赋税以应对战争需求。然而,作为谏官的周衡在群臣沉默时挺身而出,毫不客气地批评了朱元璋的决策,指出恢复赋税可能动摇民心,对大明的统治造成反效果。尽管周衡的言辞合情合理,但在朱元璋看来,这无异于在揭他的短处,引发了他内心的强烈不满。

多疑的朱元璋朱元璋这位充满传奇色彩的皇帝,凭借一己之力创立了大明皇朝。然而草根出身的他,性格多疑且偏执,总是对臣子心怀戒备。由于缺少正式教育,他对文人特别敏感,自卑心理使得他对任何可能威胁到自己权威的行为格外警惕。

周衡的坦率和直言不讳正是朱元璋最为忌惮的。他不能容忍一个臣子当众批评自己的决策,激起了他内心深处的愤怒和疑虑。通过这次“请假风波”,朱元璋找到了一个“名正言顺”的理由,将周衡一举处死,以警示百官,防止文臣过于张扬。

明初文臣命运朱元璋的这种性格,使得在他统治下的文臣往往步履维艰,稍有不慎便可能丧命。即便是历史上那些直言敢谏的忠臣,如唐朝的魏征,在朱元璋时代可能也会难以见容。事实上,这种严苛的执政风格在一定程度上保障了朱元璋的绝对权威,却也造成了臣子们的战战兢兢。

在周衡事件之后,朝中的大臣们更加小心谨慎,他们知道皇帝的怒火一旦点燃,将没有人能够幸免。朱元璋通过这种方式,强化了自己的统治地位,也让大明朝廷在他的掌控下保持了高度的集中和控制。

周衡的被杀并不是偶然的事件,而是朱元璋长期积累的偏执和多疑情绪的集中爆发。朝堂上的风云变幻,背后隐藏的是统治者与臣子间的微妙关系,更是一个帝王心理的真实写照。朱元璋最终通过严厉的手段实现了对大明的掌控,却也在这条血腥的道路上留下了无数的悲剧。