中央红军长征到达陕北后,与张学良的东北军打了几仗,都取得了胜利,也让张学良开始对共产党和红军重新审视。

1936年3月4日,张学良在洛川与共产党代表李克农会面,开门见山地问了他三个问题,都非常尖锐。

哪三个问题呢?

第一个:你们红军到底是不是真抗日?

第二个:你们红军内部是不是不团结?

第三个:你们抗日我支持,可是为什么要反对蒋介石?

张学良提出的这三个问题,可不是随便问的,而是有着很明确的目的,我们先来看第一个。

共产党和红军一直在宣传的就是“抗日”,但是,如果你们真的要“抗日”,应该去东北、去华北,那里才有日军,为什么要从江西千里迢迢跑来大西北啊?大西北可没有日军啊,你们来这里抗的什么日啊?

要知道,东北沦陷后,张学良率领的东北军日思夜想的就是要回东北抗日,如果大西北也有日军,张学良在这里就跟日军打了,没必要再去东北了。

这个问题确实很尖锐,那么,李克农是如何回答的呢?

首先,李克农纠正了张学良的一个错误,就是红军从江西到陕北不是主动要来的,而是被蒋介石逼来的。

本来,红军在江西开创了一大片欣欣向荣的根据地,但是,蒋介石却先后五次纠集大军围剿,最终在第五次围剿中打败了红军,让红军不得不离开中央苏区,开始了艰难的长征。

而是,红军长征起初的目的地也并不是陕北,而是贺龙开创的湘鄂西根据地,与贺龙的部队会师,但是因为蒋介石的大军围堵,不得不放弃这个目的地,继续向西进军。

直到1935年9月,毛主席在一张报纸上意外发现了陕北红军的消息,这才决定要到陕北,与陕北红军会师。

所以,红军并不是一开始主动离开江西来到陕北的,而是经过无数艰难险阻之后,才最终选择了这里。

另外,李克农还说了红军为什么要在陕北扎根的原因,就像当年朱毛红军有井冈山根据地、中央红军有江西苏区一样,红军要想站稳脚跟、有所发展,就必须要有一个稳固的根据地,而陕北就是一个很好的根据地,所以,红军在陕北扎根,并不是在逃避抗日,而是为了积蓄力量,以便将来更好地抗日。

再来看第二个问题:红军内部是不是不团结。

张学良问这个问题也是有原因的,就是红军在长征途中,发生了张国焘分裂红军、另立中央的事,这在任何一支部队都是非常恶劣的事件,而红军又自称“团结”的部队,这又该如何解释呢?

如果东北军将来与红军联手,红军会不会再次发生这样的事呢?这不能不让张学良有所顾虑。

应该说,这个问题同样很尖锐,张国焘事件的恶劣程度,在红军历史上还是第一次,如果不是叶剑英及时发现了那封密电,如果不是毛主席当机立断,立即率军北上,后果不堪设想!

李克农也知道张学良的顾虑,就没有回避,而是坦诚地说,这件事确实给共产党和红军造成了不小的影响,但是,分裂分子只是很少的一部分人,绝大多数党员和红军将士们还是拥护中央的,而且,等他们南下遇到挫折后,就会知道中央北上的决定是正确的,到那时候,他们就会重新北上,与我们会和,这一点张先生不用担心。

后来的历史也已经证明,张国焘率领部队南下后,遇到了重重困难,很难再继续走下去了,后来不得不重新北上,与中央红军再次会师,验证了李克农的话。

最后来看第三个问题:红军抗日为什么要反对蒋介石?

在张学良看来,蒋介石当时是国家的最高领导人,掌握着几乎所有的资源,如果要领导全国抗日,也只有他才有这个能力,但是,红军却打出了“反蒋抗日”的口号,如果把蒋介石排除在外,共产党有这个能力来完成抗日大业吗?

这个问题同样是一个很好的问题,不光是张学良想知道,全国所有支持抗日的人应该也都想知道。

李克农是怎么解释的呢?

他说,我们党一贯的主张就是建立广泛的抗日民族统一战线,只要你支持抗日、敢于抗日,我们就要联合,而蒋介石,这些年却一直在奉行“攘外必先安内”的政策,对内残酷镇压各种反对他的进步力量,对外却睁一只眼闭一只眼,放任日本侵略者侵占了中国的大片土地,想要靠这样的人来领导抗日,简直就是痴人说梦!

蒋介石这些年的所作所为,任何一个正义之士都看得很清楚,所以,为了团结广大的爱国人士,必须要打出“反蒋抗日”的旗帜,才能团结那些真正想抗日的人。

李克农说的这些话,有理有据,张学良听后,陷入了沉默,很久都没有说话。

应该说,李克农对这三个问题的回答都是非常准确的,也改变了张学良对共产党和红军的偏见,对他后来发动西安事变打下了基础。

很多年后,张学良评价李克农说:“李公非将非帅,但文武兼备,才思敏捷果敢,是难得的人才呀!”

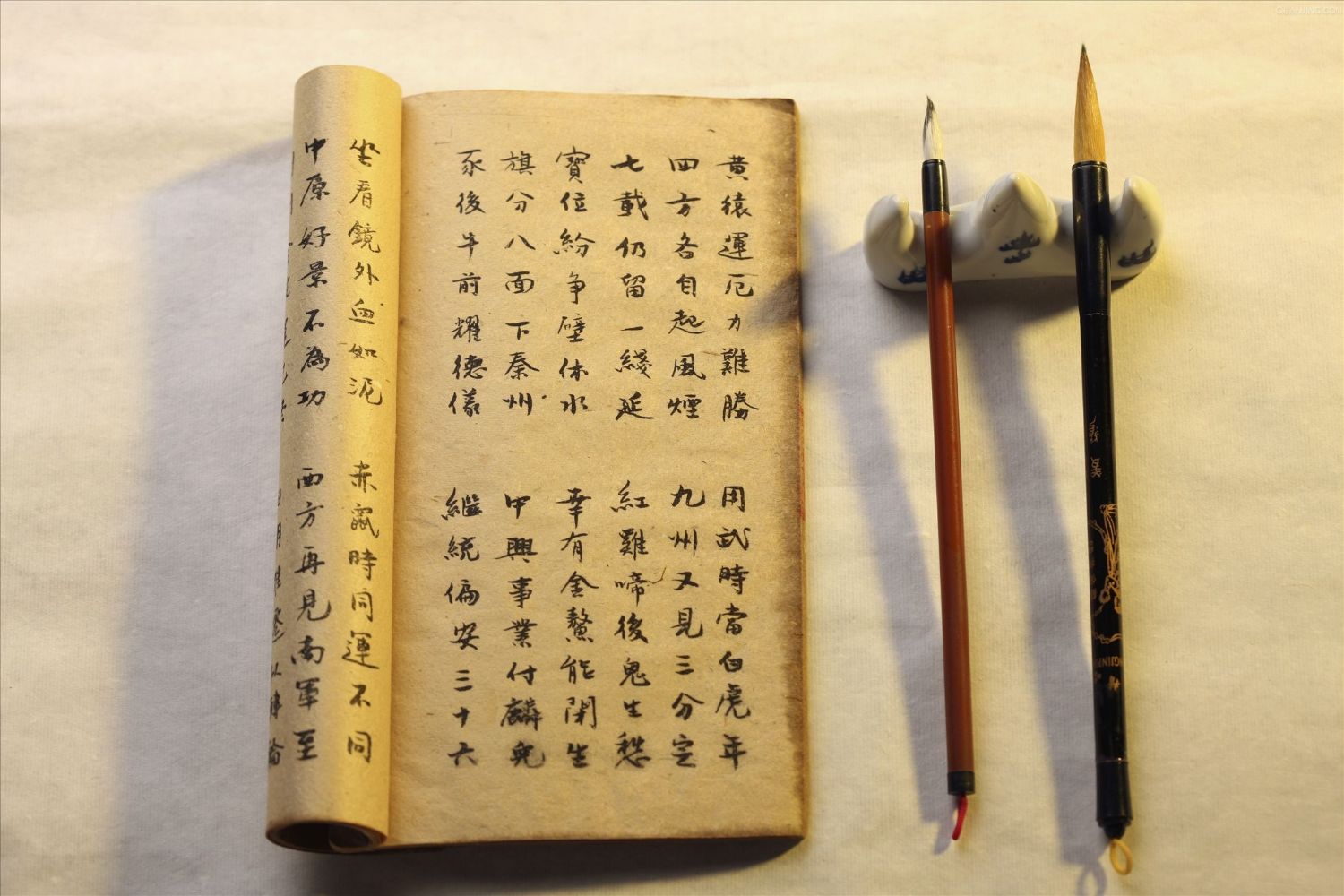

然后,张学良还写下了一首诗:“君在此处嗟叹惜,念及彼时悔思量。若与李公抗倭寇,留下丹情慰后人。”

可惜,张学良错过了这个机会,不仅是他的遗憾,也是李克农的遗憾。

(参考资料:《西安事变》《中共隐蔽战线的卓越领导人李克农》)