1953年盛夏的北京城闷热难耐,时任中共中央农村工作部部长的邓子恢站在办公室窗前,手中的调查报告已被汗水浸湿。报告显示,河南某些地区因急躁冒进的农业合作化运动,已出现农民宰杀牲畜、破坏农具的极端现象。这位经历过闽西暴动、三年游击战争的老革命家深深吸了口旱烟,在袅袅青烟中仿佛又看见1929年闽西农民分得土地时的笑脸。

今天我们就来讲一下中国土地改革的先驱邓子恢。

邓子恢是福建龙岩人,生于1896年。

二十世纪初的中华大地迎来了大变革时代,孙中山领导的革命浪潮席卷全国,大清王朝在辛亥革命的炮声中落下帷幕,受辛亥革命的影响,邓子恢早早地接受了孙中山的救国思想,希望可以在知识的海洋中找到中国未来的方向,凭借努力获得留学日本的机会。

然而,家庭贫寒的邓子恢无力继续学业,回到国内的他不得不跑到杂货店当学徒工,五四运动后,中国思想涌入一股新流,为万千在黑暗中迷茫的知识分子指明了方向,它就是马克思主义,邓子恢很快成为马克思主义的信徒,并坚信,在马克思主义的指引下,中国革命一定可以取得胜利。

1927年,虽然蒋介石在上海向共产党人举起了屠刀,但不甘心失败的革命者毅然选择进行武装斗争,邓子恢也回到家乡组建游击队,创建了闽西苏区,1929年,红四军入闽作战,邓子恢第一次见到毛主席,主席的举止不凡给邓子恢留下了深刻印象。

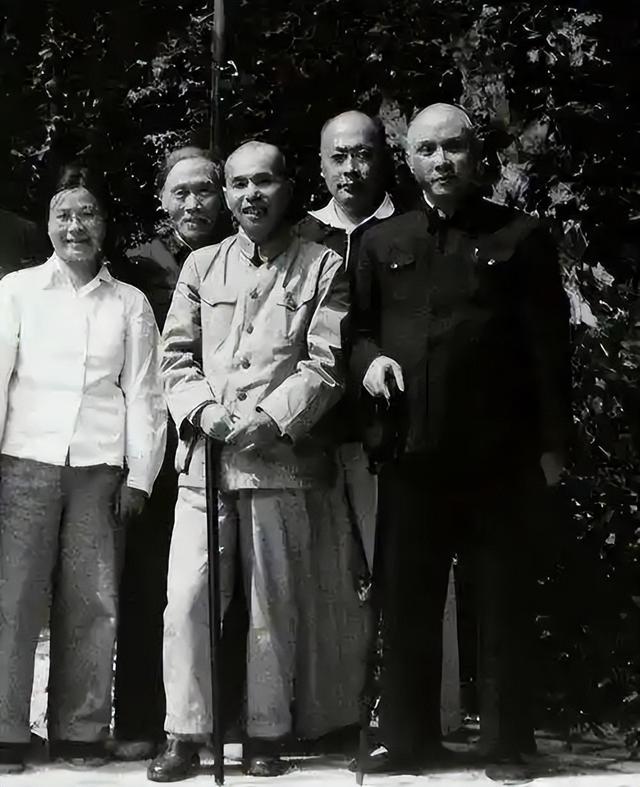

随后不久,毛主席失去了对红四军的领导权,再加上身患疟疾,心情十分不畅,在此期间,邓子恢亲自照顾毛主席的饮食起居,建立起深厚的革命情谊,两人也对中国革命之路进行了深入交流,邓子恢坚信,毛主席一定可以带领中国人民取得革命的胜利。

1934年中央红军开始长征,邓子恢则留下进行了三年游击战争,虽然条件极端艰苦,且随时有丢掉性命的危险,但邓子恢相信,那个人一定可以带领红军重塑辉煌。

抗日战争全面爆发后,邓子恢成为新四军的重要领导人,将闽西南红军改编为新四军二支队,担任新四军副主任,“皖南事变”后,新四军军部在盐城的泰山庙进行重组,邓子恢被任命为新四军政治部主任,并兼任新四军第四师政委。

1946年底,华中分局与山东分局合并为华东局,邓子恢任华东局副书记,主持土改复查工作,并负责为华东野战军提供后援供给,随后,邓子恢担负了淮海战役的后勤及支前工作,为淮海战役的胜利作出了重要贡献。

新中国成立后,邓子恢担任中南军政委员会第一副主席,主持中南局的日常工作,1952年邓子恢奉调进京,出任中共中央农村工作部部长,两年后(1954年),邓子恢被任命为国务院副总理,主要负责其最擅长的农业部门。

当时,我国正在对农业进行社会主义改造,也就是农业合作化运动,毛主席主张在原有65万个农村合作社的基础上翻一番,增加到130万个,邓子恢则主张原计划不动,即在65万个社的基础上翻半番,发展到100万个。

随后的省、市、自治区党委书记会议上,毛主席对邓子恢点名批评,称其“像个小脚女人”,犯了“右”倾错误。

1958年,中央发起大跃进和人民公社化运动,由于急躁冒进,且对国情认识不够,使得我国在1961年出现了严重的经济困难,在这种情况下,邓子恢主张保留土地责任制、进行包产到户,对主席的过激农业合作化政策有所抵制。

1962年9月的中共八届十中全会,邓子恢支持的包产到户被当作“修正主义纲领”,受到严重批判,就连邓子恢领导的中共中央农村工作部都撤销了。

从1965年起,邓子恢不再担任国务院副总理,改任全国政协副主席,分管计委财经工作,在随后的十年运动中,作为老同志的邓子恢同样遭到迫害,对此,邓子恢坚决进行抗争,于1972年12月10日在北京病逝。