“智能驾驶可以追求星辰大海,但方向盘必须握在人类手中——至少在法律意义上。”

|

过去几个月发生的多起智驾事故,让官方开始收紧监管。

4月16日,工信部召开的智能网联汽车产品准入推进会,传出一系列堪称史上最严的整顿措施,让整个行业都为之一震。

这不仅关乎车企的宣传话术,更直接影响到智驾技术的发展走向。

1、先来说说宣传用词的大变革。

根据网传会议纪要,“自动驾驶”“智驾”“高阶智驾”,这些现在经常看到的词汇,或将不能再在车企宣传中出现。

以后得统一改成“智驾等级 + 辅助驾驶” 这样精准的表述,比如 “L2辅助驾驶”。

为什么要这么改?

因为目前大部分量产车还停留在L2级辅助驾驶阶段,离真正的自动驾驶还差得远呢。

只说“自动驾驶”属于过度宣传,让消费者误以为自己买的车真能不用人管了,结果使用时才发现不是那么回事,安全隐患就此埋下。

|

除此之外,“代客泊车”“一键召唤”“远程挪车”等听起来很酷炫的功能宣传语也不能用了。

原因很简单,这些功能目前还无法确保绝对安全,驾驶员在使用过程中如果过度依赖,很容易出事故。

之前就有因使用自动泊车功能,车辆却突然失控撞到其他车辆或障碍物的新闻。

而且,“脱手”“脱眼”这样的表述也被禁止,得换成“驾驶员运动脱离”和“驾驶员视觉脱离”,以此提醒驾驶员时刻保持对车辆的控制。

2、再看看技术层面的要求。

车企必须从系统底层禁止驾驶员脱离控制,人脸识别、方向盘握力监测等生物认证技术将成为标配。

以后想用智驾辅助功能,得先经过身份识别,确保驾驶员处于清醒、可操控状态。

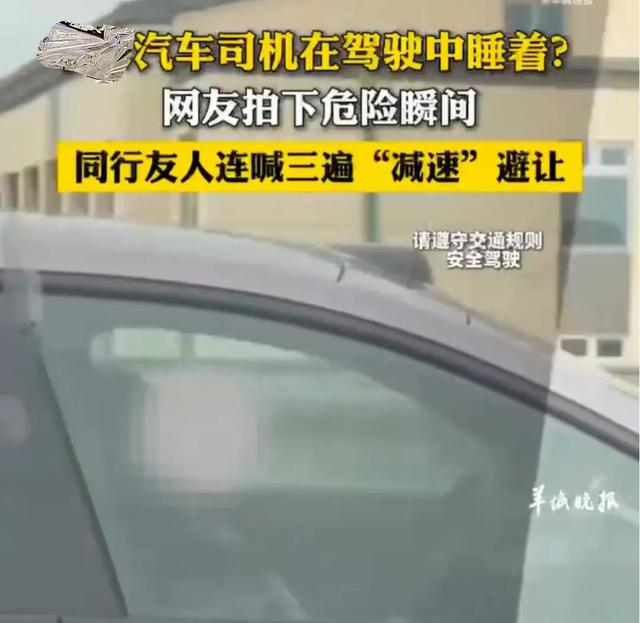

这样一来,那些试图在驾驶时睡觉、看视频,把驾驶完全交给车辆的行为就行不通了。

关于测试和OTA升级,新规同样严格。

各种公测活动不能再随意进行,必须走公告流程,充分验证后才能开展,绝不能拿用户当小白鼠。

OTA升级也不能像以前那样频繁,企业要做好版本的风险管理,验证充分后才能上车。紧急OTA升级更是要走召回、停产,经市场监管总局审批通过后才能实施。

|

工信部此次整顿,无疑是对当前智驾行业“营销泡沫”与“技术冒进”两大问题的有力回击。

近年来,智驾概念大火,各车企为了抢占市场,宣传时夸大其词,技术却没跟上,导致事故频发。

平安车险在2025年新条款中明确,开启智能驾驶功能导致的事故,保险公司保留追偿权;公安部交通管理局也发文明确智驾车祸的责任问题。

这些都表明,智驾安全已经成为行业和社会关注的焦点。

不过,这次整顿并非“一刀切”。“沙盒试点”为车企的技术创新保留了空间,车企可以在封闭路段测试L3级以上自动驾驶,通过真实数据优化算法。智驾分级、数据安全等国家标准也将尽快落地,结束企业“各自为战”的局面。

下周,上海车展即将开幕,原本准备大秀“智驾”实力的车企们,这下得重新调整宣传策略了。

曾经那些被吹得神乎其神的智驾demo,终于要回归辅助驾驶的本质,成为驾驶员的“忠实副驾”。这次整顿,是挑战,更是机遇。对车企来说,唯有脚踏实地提升技术、保障安全,才能在未来的智驾赛道上赢得一席之地 。