近年来,以意法半导体(ST)、微芯科技(Microchip)为代表的国际半导体企业因市场需求疲软、库存高企等问题陷入困境。例如,Microchip在2024-2025年间计划裁员2000人并关闭工厂以应对营收下滑(2024财年营收下降9.5%,库存天数高达266天),而ST、恩智浦等也因类似问题宣布裁员或关厂。这种行业下行周期为国产MCU和碳化硅功率器件提供了替代窗口期。

二、国产MCU的崛起路径市场缺口与技术积累国际厂商(如TI)逐步退出消费级MCU市场,例如TI裁撤中国区MCU研发团队后,国内企业迅速吸纳人才并加速产品迭代。国产MCU厂商(如兆易创新、中颖电子等)凭借快速响应能力和本土化定制优势,在中低端消费电子领域已占据较大份额。

向高端领域渗透当前国产MCU在汽车和工控领域的自给率不足5%,但通过技术攻关已逐步突破。例如,思瑞浦解散MCU团队后,其研发资源可能流向其他本土企业,加速车规级产品的开发。政策支持(如国产化替代政策)和市场需求(新能源汽车智能化需求)将推动国产MCU向高可靠性、高算力方向升级。

产业链协同与资本助力国内MCU企业通过与代工厂(如中芯国际)合作优化产能,并借助资本市场融资扩大研发投入。例如,多家MCU厂商在2024年半导体行业低谷期逆势融资,巩固技术护城河。

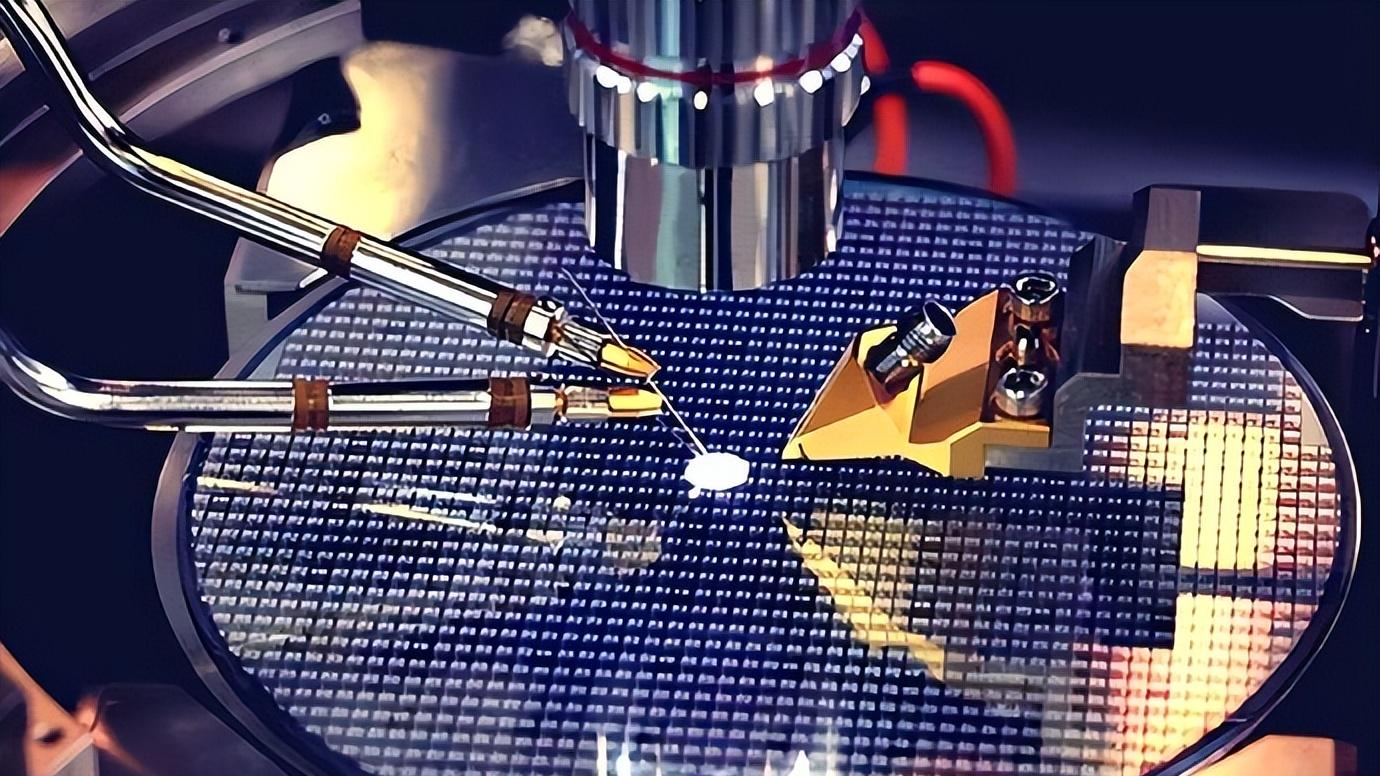

三、国产碳化硅功率器件的突破与挑战技术突破与产能扩张碳化硅因性能优势(耐高压、高频、低损耗)成为新能源汽车、光伏等领域的核心器件。国内企业如斯达半导、晶盛机电等通过定增募资加速布局碳化硅衬底和模块生产。

成本下降与市场渗透目前碳化硅器件的成本已经逼近硅基器件,但国内企业通过技术优化逐步降低成本。

国产MCU:从替代到引领

消费电子持续替代:凭借性价比和本地化服务巩固市场份额。

车规级MCU加速突破:结合新能源汽车智能化需求,2025年后有望实现10%以上自给率。

生态构建:通过开源指令集(如RISC-V)降低开发门槛,形成软硬件协同生态。

碳化硅器件:从追赶到并跑

产能释放与成本优化:2025-2030年国内6英寸碳化硅衬底产能将占全球80%以上,成本下降至硅基器件同样水平甚至更低。

应用场景扩展:从新能源汽车向轨道交通、智能电网延伸,形成多领域协同增长。

行业整合与全球化竞争国内企业可能通过并购整合提升竞争力,需加强自主创新和专利布局。

五、总结国际厂商的收缩策略为国产MCU和碳化硅功率器件创造了市场空间,但国产替代的核心仍在于技术突破与产业链协同。未来5年,国产MCU有望在汽车和工控领域实现规模化突破,而碳化硅器件将依托新能源需求成为全球竞争的关键赛道。国内企业需平衡短期市场红利与长期技术投入,方能在全球半导体产业变局中占据主动地位。