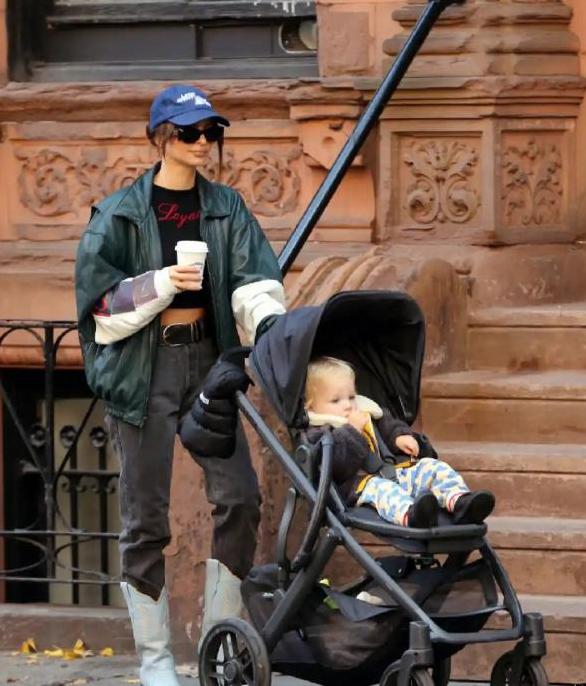

某天下午,我在公园里看到了一个熟悉的场景。

一位外国妈妈带着两个年幼的孩子在草地上嬉戏,孩子们兴高采烈地玩耍,妈妈一边笑着一边从容应对。

而不远处,一个中国家庭则是四个老人、两个年轻父母齐上阵,围着一个蹒跚学步的小孩,举步维艰。

看到这一幕,不禁让人思考:为什么在国外,一个家长能轻松带孩子,而在国内,却需要全家总动员?

美国的独立育儿模式美国的独立育儿模式背后有着深刻的社会背景和多方面的支持。

从表面上看,好像美国妈妈和爸爸天生比我们更会带孩子,可事实并非如此。

美国的社会支持体系对养育孩子的照顾无微不至。

从怀孕开始,就有志愿者提供一对一的指导,涵盖孕期保健、分娩准备、新生儿护理等各个方面。

即使在疫情期间,通过视频会议和邮寄资料等方式,这种支持也没有中断。

想象一下,不管何时何地,只要有育儿疑问,24小时儿医咨询热线随时为你解答,排解焦虑。

公共场所的母婴设施更是体现了美国社会对育儿家庭的关怀。

几乎所有公共场所都配备了母婴室和尿布台,这让带孩子出门变得方便许多。

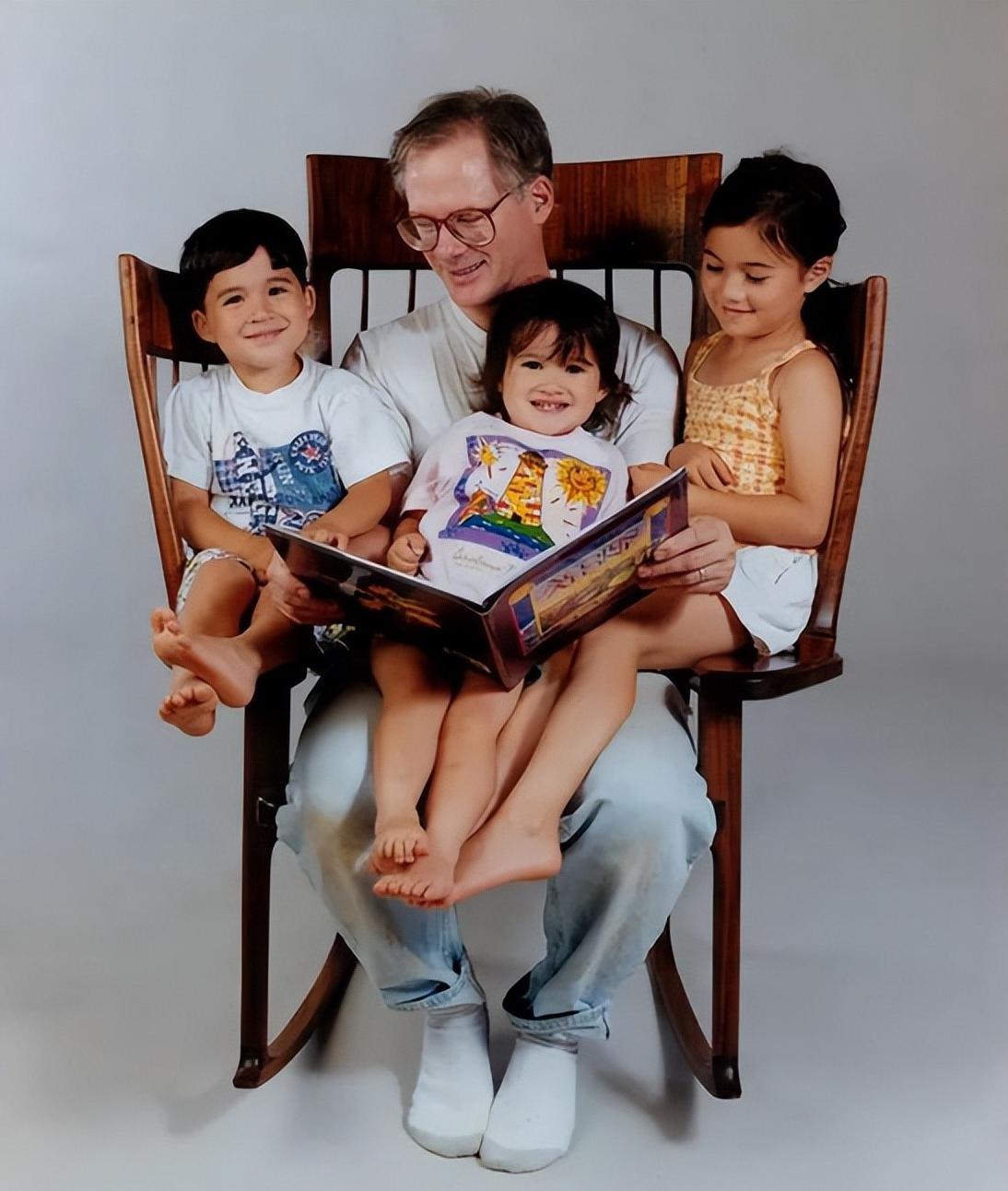

而公共图书馆甚至会给五岁以下的儿童免费邮寄图书,鼓励亲子阅读。

这些细节不仅减轻了父母的负担,也增强了他们独自带孩的信心。

美国的育儿观念也很特别,强调独立自主。

父母被鼓励要留出时间给自己,不需要完全牺牲自我、以孩子为中心。

这种观念让父母在育儿过程中能够保持身心健康,更有精力照顾孩子。

相比之下,中国的育儿模式依赖家庭内部的支持,特别是祖父母的参与。

在中国,养育孩子通常被视为一项家庭共同责任,祖父母的参与被认为是理所当然的。

年轻父母在工作之余,往往更愿意将带孩子的任务交给经验丰富的长辈。

这种模式的好处显而易见,让年轻父母有更多的时间和精力投入工作。

矛盾也同时存在。

年轻父母的育儿方式与祖父母的不时出现冲突,这种观念上的不同,往往让家庭站在了育儿的交叉口,摩擦不断。

我们需要看到,中国社会对带孩子的接纳度不高,尤其是一个人带好几个孩子的情况。

公共场所的母婴设施不够普及,再加上带孩子出门的安全隐患,很多父母宁愿选择家里蹲。

美国的社会支持体系非常发达,政府通过各种政策和措施,为父母提供全方位的支持。

经济上,多生一个孩子,家庭每年就能获得数千美元的退税优惠,对低收入家庭还有免费的尿布和奶粉补助。

这极大减轻了养育孩子的经济压力。

在中国,投入并不少,但效果远逊。

虽然也有各类补贴政策,但总体社会对育儿的支持不够。

在大城市,年轻父母为了孩子的教育和医疗付出超高成本,育儿压力日益增加,许多父母不得不依赖祖父母的帮助。

经济因素对育儿的影响在经济因素方面,美国通过多方面的政策减轻家庭压力。

例如,婴儿辅食价格低廉的超市,种类繁多且方便快捷,节省了父母大量的时间和精力。

作为对比,中国的婴儿用品花销高,不少父母坦言养育一个孩子的经济成本过于沉重,影响了生育意愿。

再从父母的时间成本看,中国父母尤其是新手父母,要维持家庭开销和孩子的基本需求,必须长时间工作。

工作压力与育儿压力双重叠加,导致了家庭内部矛盾和顾此失彼的现象。

结尾最终,我们并不能简单地评判哪种模式优劣。

在美国,强调个体独立自主但也可能导致家庭成员之间的疏离;在中国,强调家庭凝聚力和互相支持,但也可能限制个体的自由发展。

也许,我们需要的是借鉴多元的育儿经验,不断完善社会支持体系。

例如,可以学习美国的公共服务经验,为新手父母提供更多资源和支持,减少他们的育儿压力。

新手父母应该积极利用现有的社会资源,例如社区服务、亲子活动、在线育儿平台等,寻求更多帮助。

育儿不仅是家庭的事,更是全社会的共同责任。

希望每个家庭都能在教育孩子的路上,找到适合自己的方式,让孩子健康成长的同时,父母也能保持身心愉快。

未来或许我们能看到这样的画面:无论西方还是东方,父母们都能找到轻松而愉悦的育儿方式,享受养育孩子的美好时光。