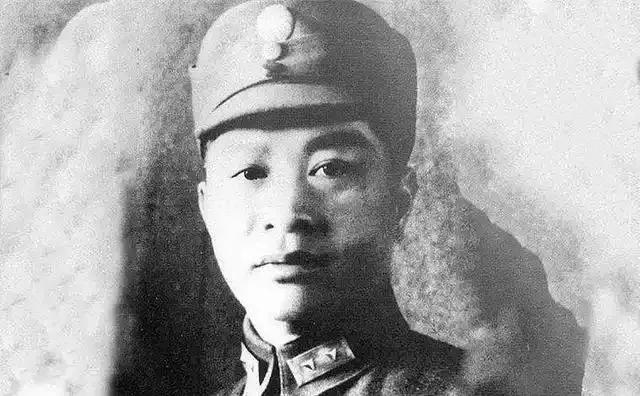

1939年6月24日,安徽青龙厂的刑场上,新四军第四支队司令员高敬亭被反绑双手。

行刑队子弹上膛的瞬间,一匹快马正从30里外的指挥部飞驰而来,马上的人嘶吼着:“延安急电!停止行刑!” 然而,枪声还是响了。

高敬亭倒下时,那份写着毛泽东亲批“暂缓执行,调回延安”的电报,刚刚送到新四军副军长项英手中。

一场“先斩后奏”的处决,为何让毛泽东36年难以释怀?这位战功赫赫的红军名将,究竟触动了谁的利益?

从抗日功臣到“叛徒”的生死谜案高敬亭是谁? 他是大别山游击战的“不死鸟”,是鄂豫皖根据地最后的火种。

1934年红军主力长征后,他带着红28军用3年时间,在国民党10万重兵围剿中奇迹般壮大到3100人。

抗战爆发后,红28军改编为新四军第四支队,兵力占全军三分之一,首战七里坪歼灭日军中队,蒋介石亲自签发嘉奖令。

“游击之王”为何遭灭顶之灾?高敬亭坚持“大别山不能丢”的战略,与要求东进抗日的长江局爆发激烈冲突。

1939年5月,其部下团长杨克志携2万银元叛逃,项英立即以“纵容叛逃”为由逮捕高敬亭。

更致命的是,他早年执行张国焘路线时处决过干部,这些“旧账”被翻出定为“反党”。

讽刺的是,最终处决令竟需蒋介石签字“批准”——国共合作的特殊背景下,新四军借用国民党法律除掉了自己的将领。

铁血将军的荣耀与深渊“蜂子笼寨的血与火”

1929年冬,22岁的高敬亭带领赤卫队攻打地主寨子。守军用烧红的铁锹烙死被俘队员,他身中三枪仍带伤冲锋,最终手刃民团头目。此战后,大别山传开歌谣:“高敬亭,铁骨铮,三枪不倒真英雄!”

“种瓜司令”的生死抉择

1935年大别山粮荒,他下令全军种南瓜野菜,自己带头吃树皮。当炊事员偷偷给他留了半碗米粥,他当场摔碗:“战士饿肚子,司令喝粥就是喝兵血!”这项“种瓜代粮”政策,硬是养活根据地5万军民。

刑场上的最后一幕

据行刑士兵回忆,高敬亭拒绝蒙眼:“我要看着党的方向死!”他掏出怀表交给卫兵:“这个交给组织当党费。”

当枪口对准他时,突然转身大喊:“我的女儿交给人民!”遗腹女高凤英直到1975年才敢写信给毛泽东:“父亲临终说他是清白的!”

历史迷局:平反背后的权力暗流毛泽东的三次震怒

1945年中共七大期间,毛泽东当众质问周恩来:“高敬亭非杀不可吗?”

1953年视察安徽时,他对着大别山方向叹息:“中央三次发电不让杀,有人就是不听!”

1975年病重之际,看到高凤英的申诉信,他颤抖着写下:“请军委复查,此案必须平反!”

平反文件里的惊天反转

1977年总政治部公布的复查结论显示:所谓“抗拒中央”实为战略分歧;“贪污经费”查无实据;而杨克志叛逃时,高敬亭早已被解除兵权。

真相浮出水面:这是一场借“整肃”清除异己的政治绞杀。

历史伤痕照见的三重警示1. 理想主义者的生存困境:高敬亭至死坚持“保卫根据地就是保卫革命火种”,却在正规化浪潮中被定性为“山头主义”。

2. 制度与人性的残酷博弈:项英为树立军威选择“快刀斩乱麻”,却让程序正义沦为权力工具。

毛泽东36年不忘平反,印证了党史上最痛的领悟:纠正错误需要比犯错更大的勇气。 结尾:

结尾:“一颗子弹只需0.3秒,但证明一颗赤心需要36年。高敬亭的平反告诉我们:历史或许会打盹,但永远不会装睡。”

你认为高敬亭的悲剧能否避免?欢迎在评论区写下你的观点!

(本文参考中央档案馆解密文件及《高敬亭传》等史料,部分细节来自亲历者口述。若您有更多线索,欢迎补充!)

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系,将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。