在青春的美好幻想中,偶像剧总是能轻而易举地俘获少女们的心。从《一起来看流星雨》到《微微一笑很倾城》,这些剧中的情节、场景和人物,像一颗颗糖果般甜美,构筑了一个理想化的校园世界。当这样的幻想与现实交织,是否会带来更多的迷茫和冲突?最近,一位职高女孩在网络上晒出的“偶像剧般的校园生活”引发了巨大争议,网友们的嘲讽和讨论更是让人意外地发现了教育、社会认知与个人成长之间的深刻矛盾。

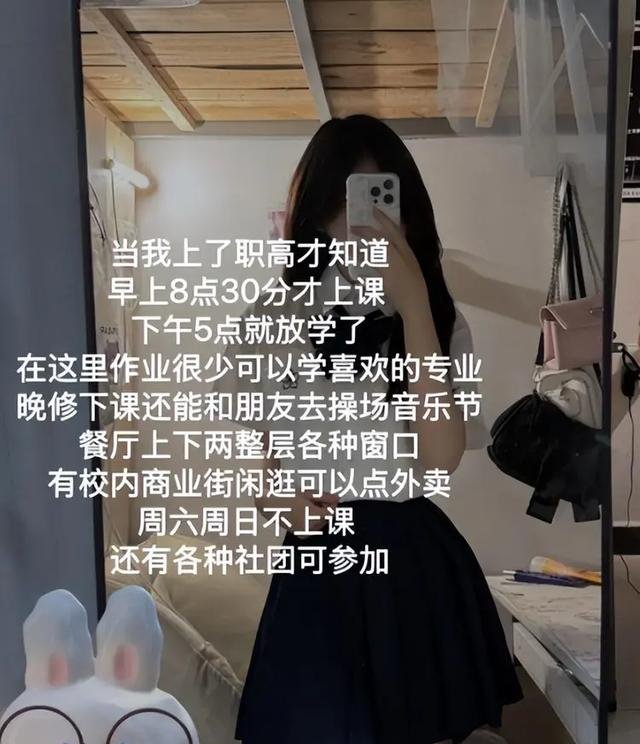

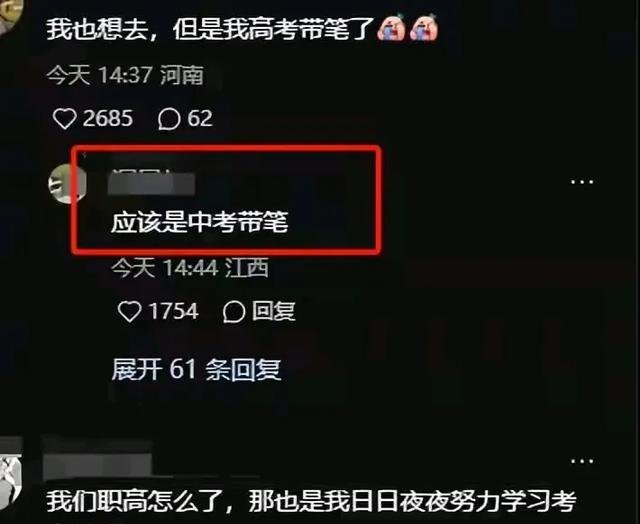

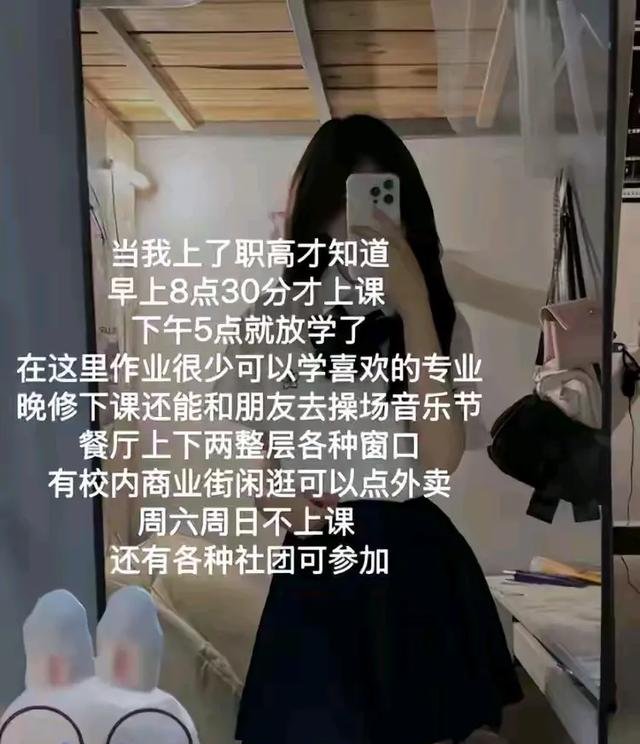

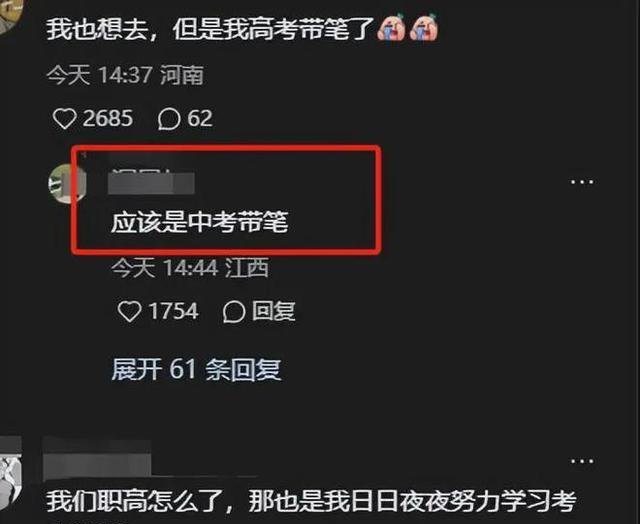

“你中考没带笔吗?”这句话虽然刺耳,却像一记当头棒喝,敲开了关于教育分层的讨论之门。女孩的视频记录下了她对职高生活的满意:宽松的课程安排、丰富的课外活动、轻松的学习节奏——在她看来,这简直就是偶像剧中的校园生活。而她对这些日常的满足,却让不少网友嗤之以鼻。有人调侃她的认知“格局太小”,也有人直接嘲讽她“没见过世面”。从这些评论中,我们似乎能窥见一种普遍的社会心理——学历、平台和资源决定了一个人表达自豪的资格。

但问题真的这么简单吗?女孩对职高生活的满足,是否就意味着她的目标太低,认知受限?不如让我们换个角度思考:她的满足感,难道不正是对当下生活的一种珍惜和热爱吗?在这个被“学历内卷”裹挟的时代,拥有这样的心态或许更难能可贵。

从数据上看,职高学生的生活满意度甚至比本科生更高。根据统计,全国职业院校学生对学习和生活的满意度高达85%,而本科生却有65%的人表示现实生活与理想有很大差距。为什么会出现这种反差?答案或许藏在两种教育模式的差异中。职高教育更注重技能培养,课程负担相对较轻,课余活动丰富多彩,这种节奏确实容易让人感到轻松愉快。而本科教育则以学术发展为核心,课程设置更为紧凑,考核压力大,不少学生一入学便陷入“早八晚五”的密集学习中,想象中的“偶像剧校园”自然无从谈起。

这种“轻松”真的能支撑未来吗?数据显示,职高毕业生的平均起薪比本科生低40%,而随着企业对技能型人才要求的提高,就业市场对职高生的容错率正在降低。这意味着,女孩目前所享受的轻松生活,只是短暂的喘息。毕业后的竞争环境,或许会比她想象中更为复杂和严峻。

可即便如此,是否就该否定她的满足感呢?我们常说“知足常乐”,却又在看到别人活得知足时,忍不住苛责对方“没有野心”。这种矛盾心理背后,更多体现的是社会对成功的单一定义。在主流价值观中,名校、名企、高薪似乎成了衡量人生成功的唯一标准。可如果每个人都被这一标准捆绑,个性和多元发展的空间又从何谈起呢?

教育的本质,应该是为每个人找到适合自己的发展路径,而不是将所有人挤进同一条赛道。职高与本科只是两种不同的教育模式,它们的侧重点不同,不能简单地用“好”或“坏”来评判。女孩的生活满意度,恰恰说明职高教育模式在某种程度上满足了她的需求。但要真正实现个人价值,她还需要在专业领域深耕细作,找到自己的核心竞争力。

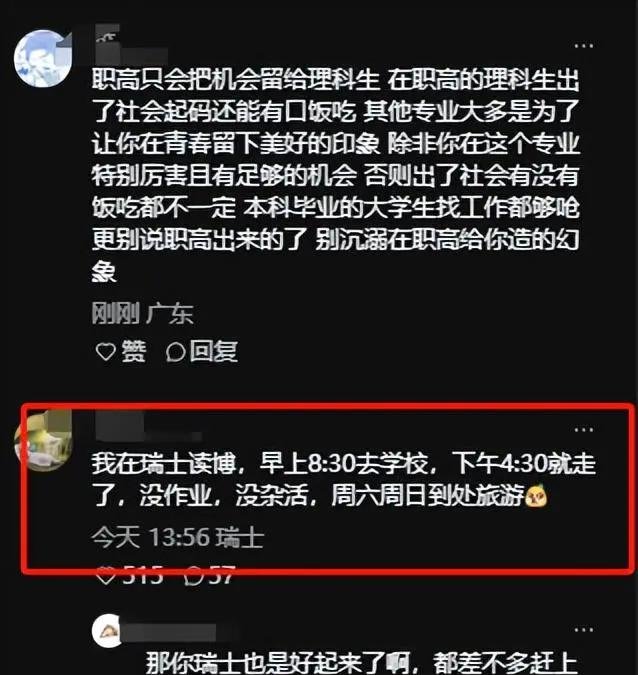

从另一个角度看,这场争议的背后,其实还藏着不同群体之间认知的鸿沟。名校生习惯用GPA和科研成果定义“优秀”,他们熬夜备考、投身实验室,追求的是更高的学术成就。而职高学生则更注重技能学习和实践经验,在他们眼中,能把兴趣与专业结合,找到一份稳定的工作,便已是巨大的幸福感来源。这两种价值观看似冲突,实则并无高低之分。只是,当两个群体在网络空间相遇时,这种差异便被放大成了互相的嘲讽和攻击。

互联网让教育分层的矛盾更加公开化,也让不同群体的认知偏差暴露无遗。名校生在凌晨四点的自习室点亮台灯时,或许难以理解职高生对“早八晚五”的感慨;职高生在风筝节放飞青春时,也无法想象同龄人在院士讲座中汲取学术智慧的画面。这种代际认知的错位,正是当下教育体系中不可忽视的问题。

但值得注意的是,职高不等于“低端选择”,它也在逐步探索更高阶的教育模式。例如,一些产业学院正在尝试将企业需求直接融入课程设计,通过产教融合,让学生在校期间便能积累真实项目经验。这种模式不仅提高了学生的就业能力,也在一定程度上扭转了社会对职高的刻板印象。

或许我们可以这样理解:每种教育模式都有其独特价值,关键在于如何找到适合自己的平台。女孩的生活或许看起来“简单”,但这并不妨碍她在未来通过努力实现更高的目标。相比于那些还在迷茫中的年轻人,至少她已经在享受当下的同时,明确了自己的兴趣和方向。

所以,究竟什么样的校园生活才算“成功”?是凌晨四点的自习室灯光,还是傍晚五点的风筝节笑容?答案因人而异。重要的是,无论选择哪条路,都要脚踏实地地走下去。偶像剧里的美好终将褪去,现实中的每一步,才是决定未来的关键。

那么,面对这起“职高生活像偶像剧”的争议,你认为我们应该如何看待不同教育模式的价值?女孩的满足感是值得鼓励的珍贵心态,还是一种需要反思的短视?对此,你有什么看法?