声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

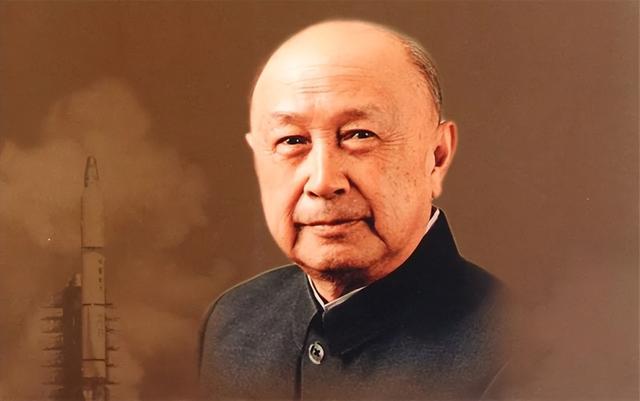

提起钱学森,这位“两弹一星”、“中国航天之父”,咱们中国几乎无人不知,无人不晓。

很多人或许会想,那个年代人才辈出,就算没有钱学森,也会有李学森、张学森顶上来,历史的进程不会发生改变?

这种想法,可能真的低估了钱学森的份量。

鲜为人知的是,早在上世纪50年代,一份来自美国国防部的秘密评估报告,就曾给出过一个惊人的结论:当时在美国的华人科学家中,真正能对美国国家安全构成潜在“威胁”的,只有钱学森和王克信。

为什么偏偏是他们俩?美国人当年究竟在怕什么?这段尘封的历史,值得我们好好探寻一番。

双星闪耀异国天钱学森和王克信,那可都是当年在美国科技界响当当的人物。

先说钱学森,1911年生于上海,祖籍杭州,从小就是个“别人家的孩子”。

据说三岁就能背上百首诗词,心算能力更是惊人。1934年从上海交通大学毕业后,他考取清华大学的公费留美资格,次年便漂洋过海,踏上了美国的土地。

到了美国,钱学森更是如鱼得水,先后在1939年拿下了航空、数学双博士学位。

他的才华,尤其在空气动力学、火箭理论方面,很快就让他成为了美国顶尖的科学家之一,甚至参与了美国早期的一些军事科研项目。

可以说,钱学森的智慧,更多体现在开创性的理论和宏观的系统构建上。

而王克信呢?虽然在纯理论研究上的声望或许不及钱学森那般耀眼,但他在工程技术领域的才干,同样是出类拔萃。

同样毕业于麻省理工学院,获得博士学位后,王克信在实际工程项目上展现了非凡的能力。

他深度参与,甚至是负责了美国第一代实用化的防空导弹系统“奈基”(Nike)导弹系统的研发工作。

这套系统,在冷战初期被美国视为对抗苏联轰炸机和导弹威胁的“杀手锏”,是保卫美国本土安全的关键屏障。

如果说钱学森是高瞻远瞩的理论大师,那王克信就是能将蓝图化为现实的顶尖工程师。

他们本可以在各自的领域继续深耕,取得更高的成就。然而,时代的风云变幻,很快就将他们推到了人生的十字路口。

冷战下的评估第二次世界大战的硝烟刚刚散去,美苏之间的冷战铁幕便迅速落下。随之而来的,是在美国国内甚嚣尘上的“麦卡锡主义”浪潮。一股极端反共、排外的政治风气笼罩了美国社会,许多来自中国的知识分子和科学家,都受到了不同程度的怀疑、审查甚至迫害。

钱学森就因为早年在大学期间曾参加过一个被认为倾向于马克思主义的学习小组,而被联邦调查局(FBI)盯上,甚至被吊销了参与机密研究的安全许可。

这种不公正的待遇和弥漫在空气中的歧视,让钱学森深刻感受到了身为异乡客的艰难处境,也更加坚定了他回归祖国的决心。毕竟,那里才是他真正的家。

王克信同样身处这样的高压环境之下。虽然关于他具体受到何种压力的细节记载不多,但可以想见,作为参与核心国防项目“奈基”系统研发的重要工程师,在那个“谈红色变”的年代,他的华裔身份本身就可能引来诸多不必要的麻烦和猜忌。

时间来到了1954年。

在瑞士举行的日内瓦会议上,新中国的周恩来总理向世界发声,公开要求美国政府停止无理扣留在美的一批中国学者和学生,让他们能够自由选择回国。

这一举动引发了国际社会的广泛关注,给美国政府带来了不小的舆论压力。

时任美国总统艾森豪威尔,面对国内外的压力,开始考虑放行一部分华人科学家。但在做出最终决定之前,他下达了一道密令:要求国防部对所有可能离境的华人科学家进行一次彻底的背景审查和风险评估。

核心目的只有一个:判断哪些人的离开,会对美国的国家安全构成实质性的、真正的威胁。

美国国防部不敢怠慢,立刻组织力量展开了数月的秘密调查。

他们评估的对象,不仅仅是看这些科学家的学术水平有多高,发表了多少论文,更关键的是要看他们具体参与了哪些项目,掌握了哪些核心技术,尤其是那些与军事直接相关的尖端科技。

几个月后,一份评估报告摆在了艾森豪威尔的案头。

报告的结论,可能连当时的决策者都感到有些意外:在数以百计,甚至可能数以千计的旅美华人科学家和工程师中,经过层层筛选和评估,真正被认定为一旦回到中国,能够对美国国家安全造成“真正威胁”的,只有两个人!

没错,就是钱学森和王克信。

为什么是他们?美国人的逻辑其实很清晰,也非常现实。

对于钱学森,美国军方的忌惮是全方位的。

他可是深度参与了美国早期火箭和导弹的研制工作。他不仅掌握着大量前沿的理论知识,对整个导弹和航天系统的设计、架构、测试流程也有着深刻的理解。

美国军方很清楚,当时的中国在这一领域几乎是一片空白。

如果钱学森这样一位既懂理论、又懂工程实践的“全才”回到中国,无疑将大大缩短中国独立研发导弹乃至原子弹载具的进程,直接挑战美国在全球的军事优势和战略平衡。

有美国海军次长甚至放出狠话:“我宁可枪毙了他,也不能让他回到红色中国!他无论在哪里,都抵得上五个师!”这话虽然粗鲁,却也真实反映了美国高层对钱学森价值的判断和恐惧。

而对于王克信,美国的担忧则更为具体和聚焦。他虽然不像钱学森那样是整个领域的理论奠基人,但他作为“奈基”防空导弹系统的核心工程师,特别是深度参与了该系统至关重要的引擎部分的研发。

要知道,“奈基”是当时世界上最先进的防空系统之一,其引擎技术代表了那个时代的高水平。

美国人担心的,并非王克信回国能立刻复制出“奈基”系统),而是他掌握的先进引擎技术细节,一旦被中国掌握,或者更让他们害怕的是,通过某种途径流向苏联,可能会被用来改进苏联的弹道导弹引擎性能。

一旦苏联的导弹打得更远、更快、更准,那对美国本土构成的威胁将是致命的。

而钱学森和王克信,恰恰就卡在了这两个最要命的点上。

一个掌握着造“矛”的顶尖理论和体系架构,一个掌握着造“盾”(先进防空导弹)的关键部件技术,并且这些技术还可能被对手用来升级他们的“矛”。这才是美国国防部眼中最不能接受的风险。

殊途同归何处寻评估结果出来了,名单也确定了。接下来,便是两位科学家截然不同的人生走向。

钱学森的回国之路,可谓是历经磨难,惊心动魄。他先是被美方以莫须有的罪名拘捕,关押在特米诺岛的拘留所里,身心备受折磨。

获释后,他和夫人蒋英也长期处于美国联邦调查局的严密监视之下,行动自由受到极大限制。但这一切,都没有动摇钱学森回归祖国的钢铁意志。

1955年,钱学森抓住一个机会,在一封看似平常的寄往比利时的家书中,巧妙地夹带了一张写给时任全国人大常委会副委员长陈叔通的求助信,信中恳切希望能得到中国政府的帮助,助他早日摆脱困境,回到祖国。这封信辗转被送到了周恩来总理手中。

恰逢当时中美正在日内瓦举行大使级会谈。中方代表王炳南抓住时机,以钱学森的信件为证据,揭露美国阻挠中国学者回国的行径,并明确提出,可以用在中国俘获的美军飞行员来交换钱学森等一批科学家。

面对确凿的证据和来自中国的强大外交压力,美国政府最终松了口,同意放行钱学森。

同年9月17日,钱学森一家终于登上了“克利夫兰总统号”邮轮,启程回国。同年10月,他踏上了阔别二十年的故土。

据说,直到最后一刻,加州理工学院的校长还在苦苦挽留,甚至承诺可以立刻解决他的美国国籍问题,但都被钱学森断然拒绝。他心中的方向,早已明确。

回到祖国的钱学森,如鱼得水,如龙归海。他迅速投身到新中国百废待兴的国防科技事业中,将毕生所学毫无保留地奉献给了这片土地。在他的直接领导和规划下,中国的导弹和航天事业从无到有,一路高歌猛进。

然而,与钱学森形成鲜明对比的是,被美国国防部同样列为“真正威胁”的王克信,却做出了截然不同的选择。

就在钱学森回国的前一年,也就是1954年的9月,王克信在美国的报纸上公开发表声明,表示自己忠于美国,无意返回中国。

从此,王克信留在了美国。他继续在麻省理工学院等机构从事科研和教学工作,在导弹技术领域也持续有研究和贡献,成为了一名受人尊敬的美国华裔科学家和教授,直至去世。

只是,相比于钱学森在中国掀起的时代巨浪,王克信在美国庞大的科技体系中,虽然也是一位优秀的科学家,但其个人的历史印记和影响力,就显得不那么突出了。

在中国国内,除了少数专门研究这段历史的人,他的名字更是鲜为人知,几乎被湮没在了历史的长河里。

如果是你,在那样的大时代背景下,会如何选择?你又怎么看待这段历史呢?

参考资料

人民日报:人民科学家钱学森 此生只为国家谋