“妈妈,我疼,救我……”16岁的少年,最后一声呼喊,听者掉泪。

年轻的生命,选择了自我终结,从自家的顶楼一跃而下,不久失去了生命体征。

而他,刚刚获得了全国信息奥赛的银牌,校方透露已获保送资格。

他是“别人家的孩子”,是神童,是天才少年。他的生命却最终定格在了16岁零231天。

花样少年,等待他的原本是似锦的前程,他却用最决绝的方式离开了人世。

翻看他的赫赫履历与其父的那篇祭文,才发现结局早就有过预告。

于行健,名字大概取自《周易》:“天行健,君子以自强不息”,父母对其一定是寄予厚望的,他也是不负厚望的。

他的祭坛上,满满当当都是他曾获得的各种奖项。

从小学开始参与信息学竞赛的他,2023年初中,就拿到了全国青少年科技教学成果展示大赛总决赛的金奖的第一名。500分的满分,他考了497分,甩开第二名一大截。

2024年高一的他,拿下全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)辽宁省第一名,入选省代表队A类。同年,在全国信息学奥林匹克竞赛(NOI)的国赛上,摘得银牌。

如果他喜爱编程,并擅长于此,这是一件多么美好的事情呀!

可事实并非如此,在于行健编程的最后一页,是满身杂乱的笑脸和涂鸦。他的家中,成打的漫画书才是他的最爱,微信里也只是不断聊到他自己对天文和摄影的热爱。

而这些爱好被压抑,被替代,被海量的竞赛试题所替代。

当最后一次竞赛失利后,即使已获保送资格,他依然难以承受打击,离开了这个世界。

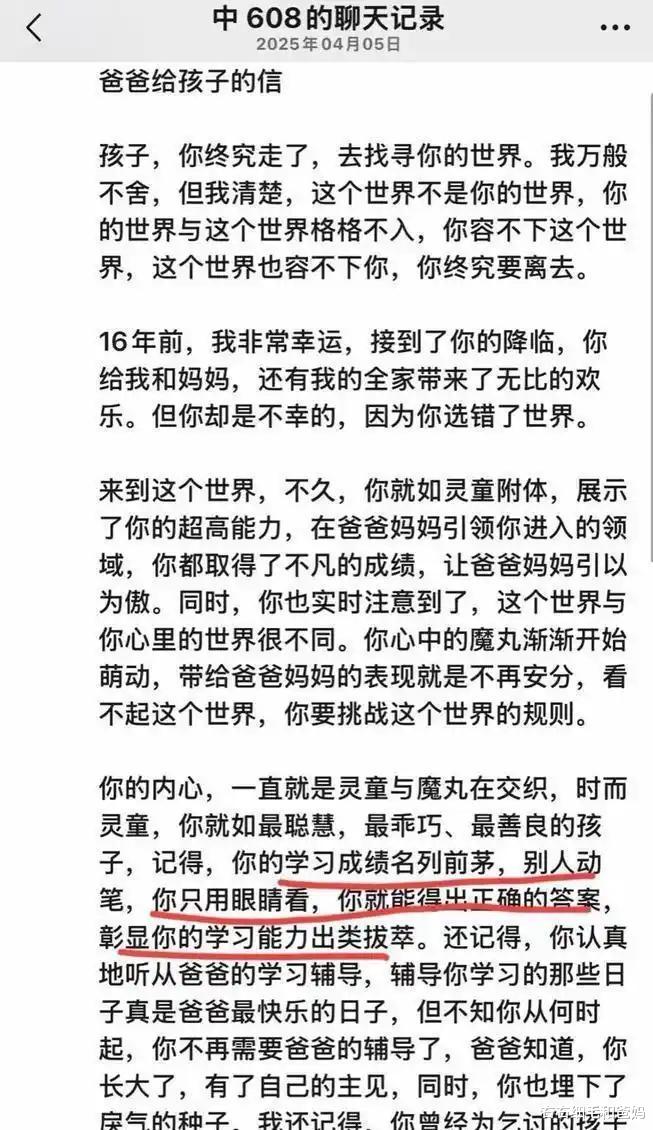

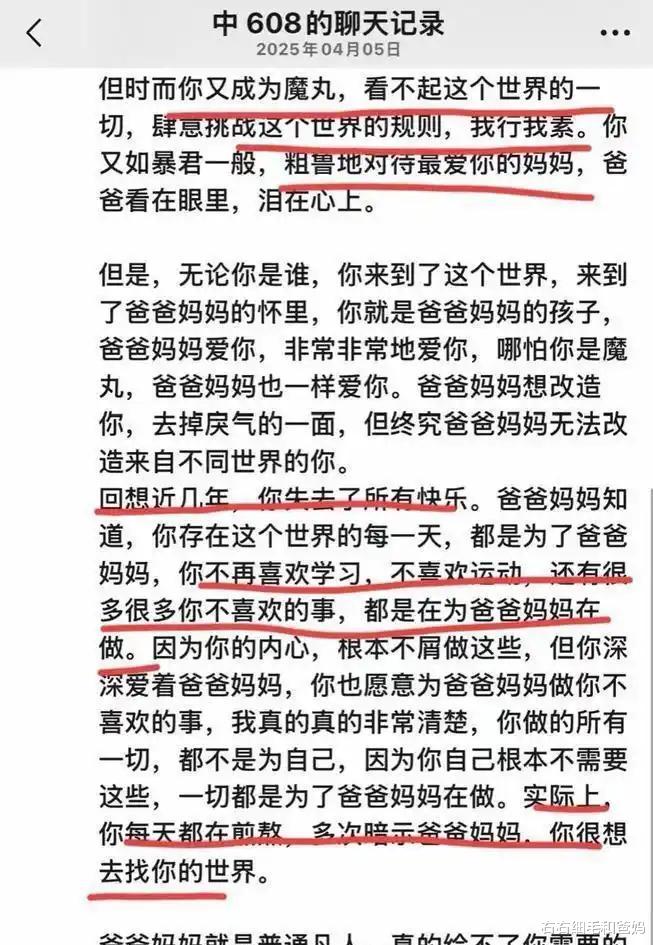

如果只有这些,我们可能只有惋惜;但其父的那篇祭文发出后,反倒觉得这个孩子好像是解脱了。字里行间充斥着对孩子的“改造欲”与“标签化”,却唯独缺少对鲜活生命的反思与痛惜。

这场悲剧,撕开了中国式“工具人教育”最血淋淋的伤口。(祭文较长,在文尾可见)

究竟是孩子“选错了世界”、孩子“与这个世界格格不入”,还是孩子选错了父母?

祭文中的“魔丸论”:当父母的爱变成一场驯化实验于行健的父亲在祭文中写道,孩子“时而如灵童附体,时而如魔丸般叛逆”,甚至“粗鲁对待最爱的妈妈”。他将孩子视为需要“改造”的对象,试图用“去掉戾气”的工业化思维重塑一个完美作品。

这种描述暴露了典型的“工具人教育”逻辑:父母以“为你好”之名,将孩子的价值简化为竞赛成绩和奖项排名,却忽视其作为独立个体的情感需求。

更令人窒息的是,父亲明知儿子“每天都在为父母坚持”,甚至“像奔赴刑场一样煎熬”,却仍用“普通凡人给不了你需要的世界”作为无力的辩解。

这种看似深情的推诿,实则是对孩子痛苦的漠视。

当父母将“天才”标签当作勋章,却把“失败”视为耻辱时,孩子早已被剥夺了表达脆弱的权利——他们只能活在“必须完美”的剧本里,连崩溃都成了罪过。

看到这场悲剧的当天,我改变了对孩子的态度。

当天孩子吃过晚饭,偷偷在白色抽屉上画画、拒绝完成额外作业,被我发现了。我竟然很平淡地蹲下来问孩子:“你是不是想画画呀?那我们不能在抽屉上画哦!”

我一边帮助擦掉了抽屉上的铅笔印子,一边继续问孩子:“要么我们先画半小时画,再做“妈妈作业”,好吗?”

双胞胎兄弟很开心答应了,开始画画。

我偷看了一眼孩子的画,发现竟然把当天仅仅要求预习的内容抄写了一遍,还配了一幅图。

给孩子空间和时间,哪怕只是玩,他们可能也会造出一片有趣的天地。

反观于行健的成长轨迹,从未有过这样“半小时的自由”吧!

他的时间被切割成精确的代码训练模块,连青春期叛逆都被定义为“魔丸的戾气”。

心理学研究早已证明,高智商孩子往往对情感需求更敏感,他们需要被看见、被允许“不完美”。然而在“工具人教育”体系下,父母沉迷于打造“神童”人设,将孩子的天赋异禀视为家族资产,甚至用“清华北大保送”的幻想绑架其人生。

当教育变成一场单方面的驯化实验,再璀璨的天赋也会沦为压垮生命的巨石。

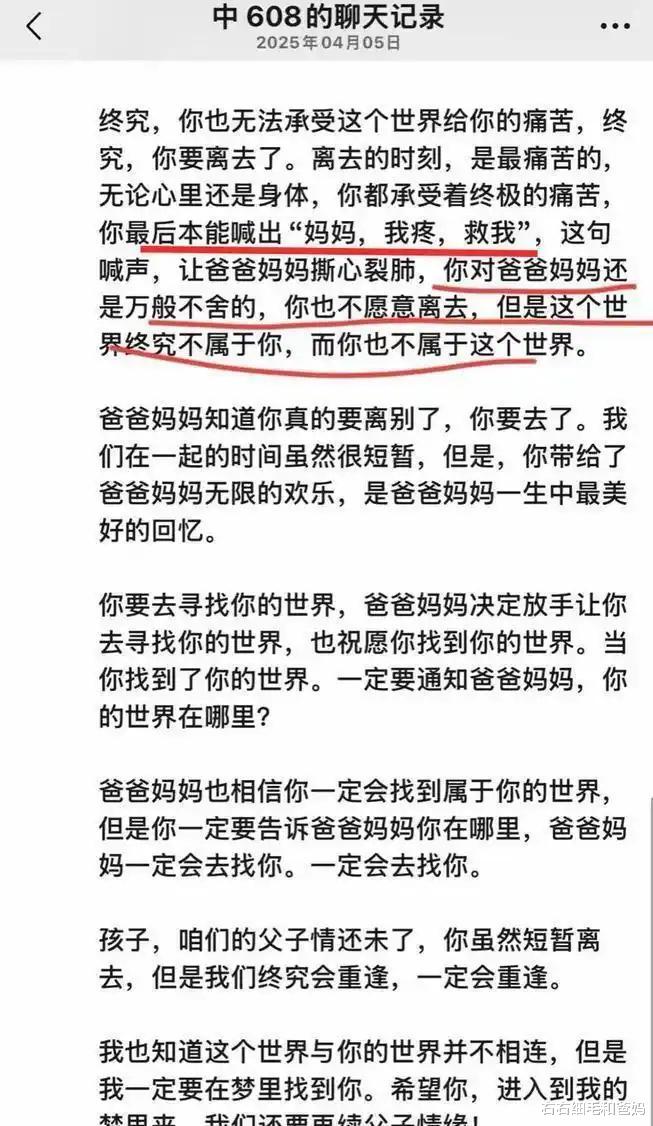

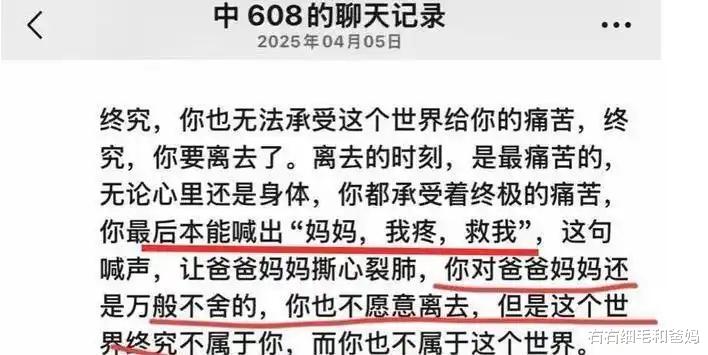

“妈妈,我疼,救我”:那些被错过的求救信号于行健坠楼后并未立即死亡,他在剧痛中本能呼喊的最后一句话是:“妈妈,我疼,救我”。这句话像一记重锤,击碎了所有“为你好”的谎言——孩子至死仍相信父母是最后的救命稻草,却不知正是这份“期待”将他推入深渊。

父亲在祭文中说“愿意把命给孩子”,却从未真正理解:孩子需要的不是父母以命相抵的沉重承诺,而是考试失利后一个拥抱、深夜刷题时一杯热牛奶、崩溃大哭时一句“没关系”。

当社会将“成功”窄化为分数与奖牌,当家庭把“爱”异化为控制与改造,孩子们便成了被困在玻璃罩里的标本:看似完美,实则早已失去呼吸的自由。

于行健的悲剧绝非个案。从魏永康到张炘炀,无数“天才”在父母的高压期待中走向毁灭。

教育的真谛,从来不是把孩子雕琢成展览柜里的奖杯,而是成为他们探索世界时的安全网——能接住坠落,也托得起飞翔。

若于行健的父母早一点明白:那个“魔丸”般的叛逆少年,不过是渴望被接纳的真实自我;那声“妈妈救我”的呼喊,是孩子对“生”的渴望,却被其父评价为“你选错了世界”、“你的世界与这个世界格格不入”。

每个孩子都是独立的星辰,父母要做的,不是用鞭子驱赶他们攀登世俗定义的高峰,而是蹲下身,陪他们找到属于自己的星系。