标识/杨新志

刘曼华/题

(中国美协漫画艺委会主任)

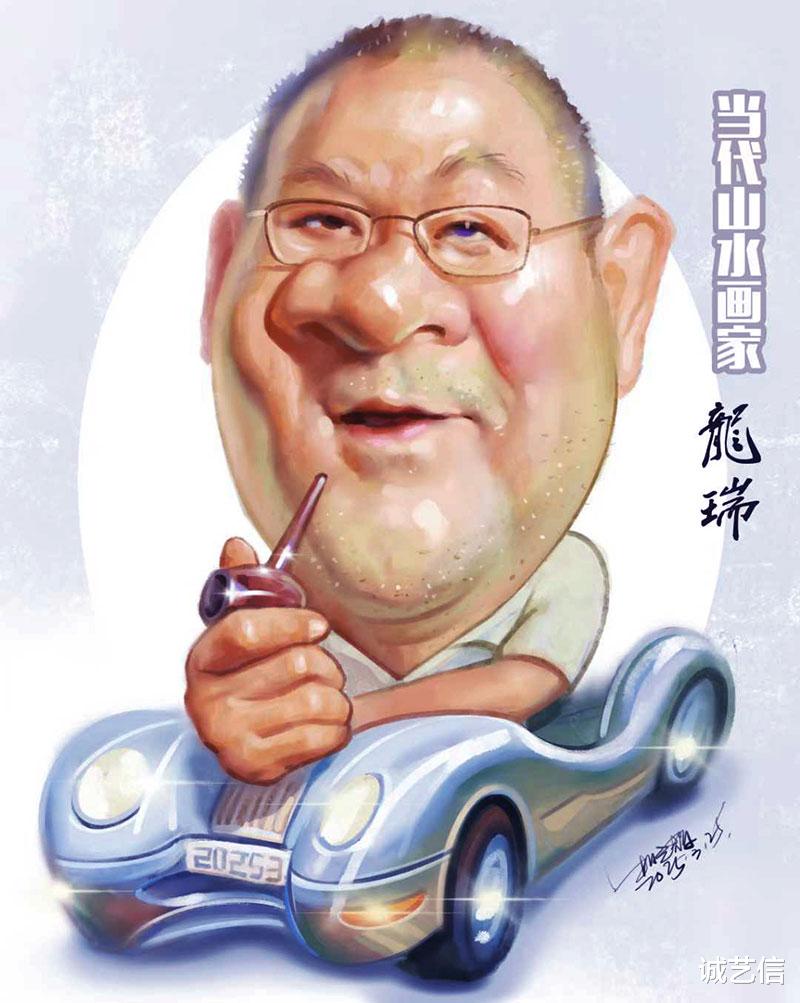

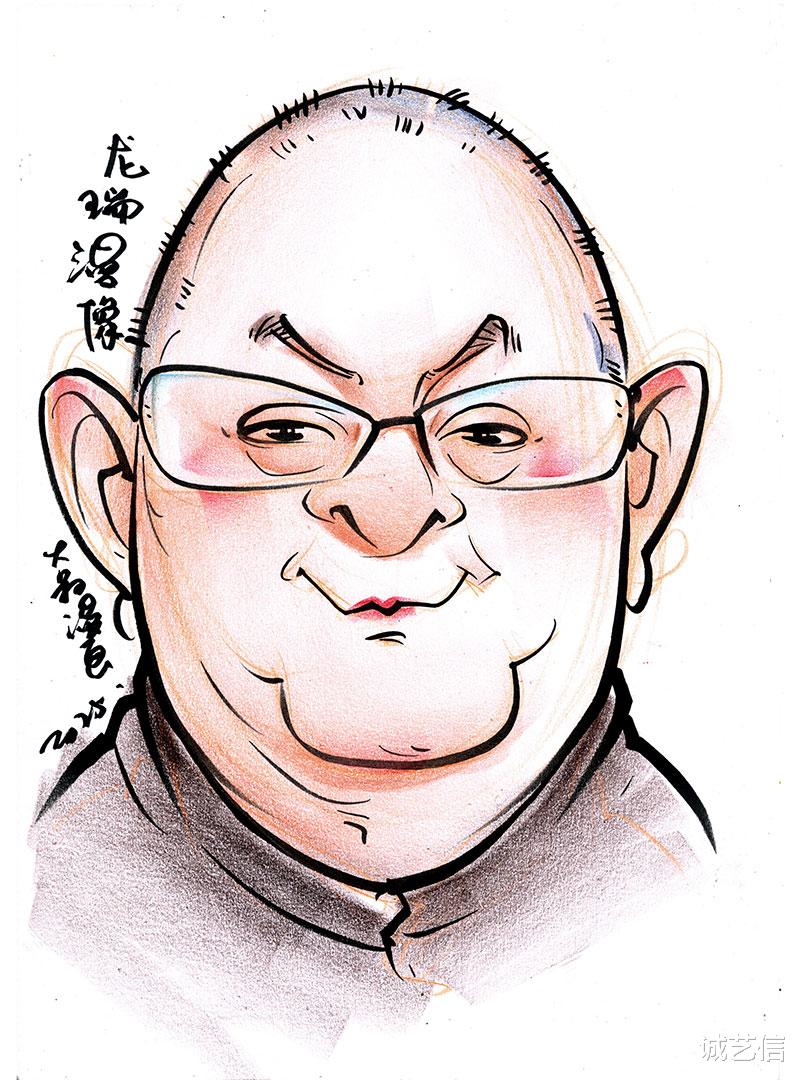

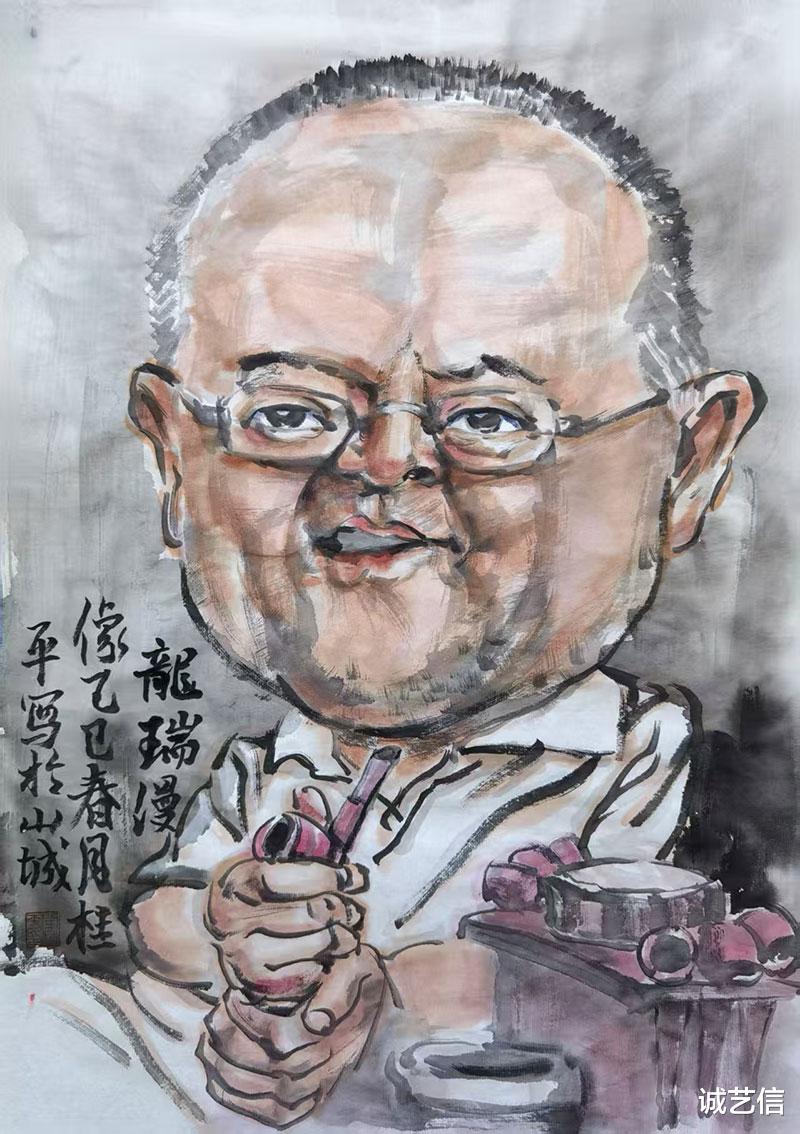

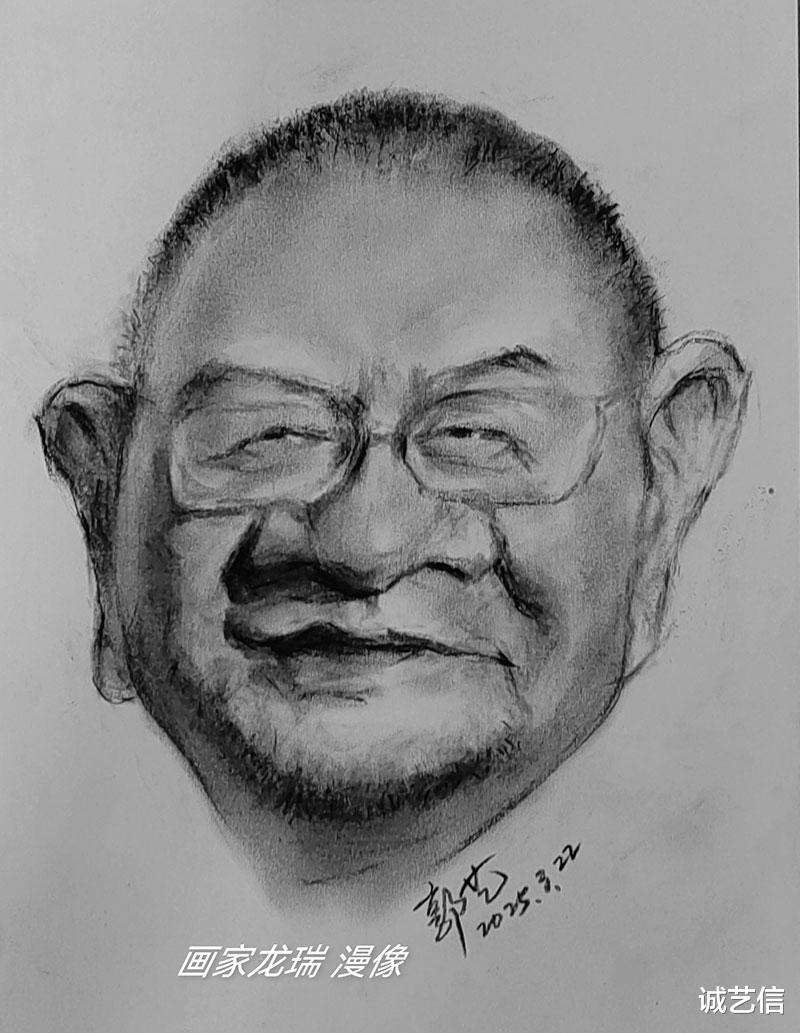

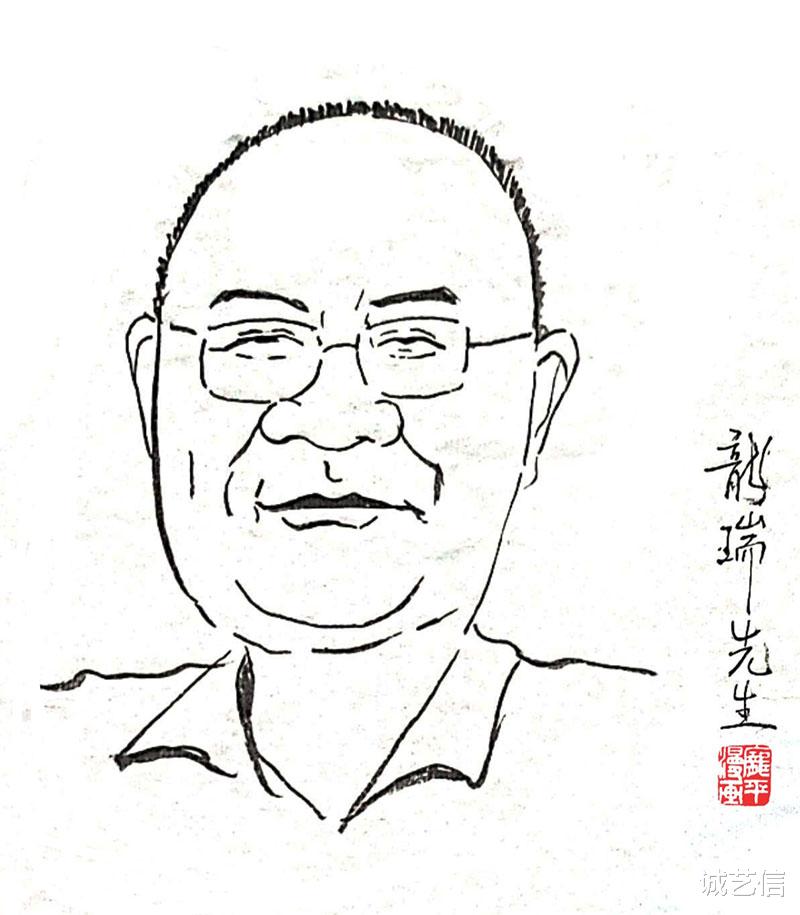

龙瑞:丹青写就山水魂

在中国当代山水画坛,龙瑞的名字犹如一脉绵延的峰峦,既承载着传统笔墨的厚重底蕴,又勾勒出时代气象的万千风华。这位从巴蜀山水间走出,最终成为国家画院领军人物的艺术家,用七十余载光阴在宣纸上书写了一段跨越地域与时代的艺术传奇。

笔墨启蒙:南北交融的艺术基因

1946年,龙瑞生于成都锦江河畔,这座浸润着诗书气息的古城,将蜀中山水的灵秀之气注入他的血脉。少年时期随家人迁居北京,皇城根下的文化积淀与北方山水的雄浑气象,又为他打开了另一重艺术视界。这种南北文化的双重滋养,悄然孕育着他日后"以古开今"的艺术特质。

1966年从北京工艺美术学校毕业后,龙瑞在工艺美术领域深耕十余年。这段与实用艺术密切相关的经历,不仅磨炼出他严谨的造型能力,更让他深刻理解传统纹样与现代审美的融合之道。青花瓷上的云水纹、漆器中的山水意境,这些浸润着匠人智慧的传统工艺,为他后来的水墨变革埋下伏笔。

问道师门:可染门下的薪火相传

1981年,龙瑞迎来艺术人生的关键转折——以优异成绩考入中央美术学院中国画系山水画研究生班,成为李可染先生的入室弟子。在先生"为祖国山河立传"的艺术精神感召下,他系统研习"李家山水"的积墨之法,在"师造化"与"师古人"的辩证中探寻笔墨真谛。这段求学经历不仅奠定了他深厚的传统功底,更传承了可染先生"用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来"的艺术胆识。

毕业后任职中国美术家协会的五年间,龙瑞在组织全国美展、推动学术交流的过程中,始终保持着对山水画当代转型的敏锐思考。1985年调入中国画研究院(现中国国家画院),从专职画家到业务处副处长,他在创作与管理的双重维度中,实践着艺术理想与现实担当的平衡之道。

擎旗领军:国家画院的革新之路

新世纪伊始,龙瑞先后执掌中国艺术研究院美术研究所、中国画研究院帅印。面对全球化语境下中国画的传承困境,他提出"正本清源,贴近文脉"的学术主张,在2006年中国画研究院升格为国家画院的历史节点上,推动构建"中国画学"学科体系,倡导"大美术观"下的当代水墨探索。

任国家画院院长期间,他主导的"山河颂"主题创作工程,组织百余位画家历时三年踏遍神州写生,以集体创作形式完成百米山水长卷,堪称新时代的《千里江山图》。这种将个人艺术追求与国家文化使命相结合的模式,开创了主题性美术创作的新范式。

知行合一:文化担当的多元实践

作为连任多届的全国政协委员,龙瑞始终为传统艺术的当代转化建言献策。他主持修订的美术专业职称评审标准,强调"笔墨当随时代"的创新维度;执掌中国国际书画艺术研究会期间,推动"水墨行世界"系列巡展,让中国山水意境对话西方当代艺术。即便退居名誉院长之职后,仍以八十高龄带队深入太行写生,践行"笔墨从生活中来"的艺术信条。

从工艺美术到水墨丹青,从画家到学术领军人,龙瑞的艺术人生恰似他笔下的层峦叠嶂:既有北派山水的雄强骨力,又不失南宗水墨的氤氲气韵;既深植传统笔墨的根系,又生发现代构成的枝叶。在当代山水画的坐标系上,他犹如一座承前启后的桥梁,连接着千年文脉与时代精神,见证着中国画从高原向高峰的攀登之路。

题字:张文斌

题图:侯晓强

本期主编:樊旭辉

牛晓辉/作

宓风光/作

赵宇/作

王立人/作

王西振/作

杨新志/作

刘少良/作

蔡伟斌/作

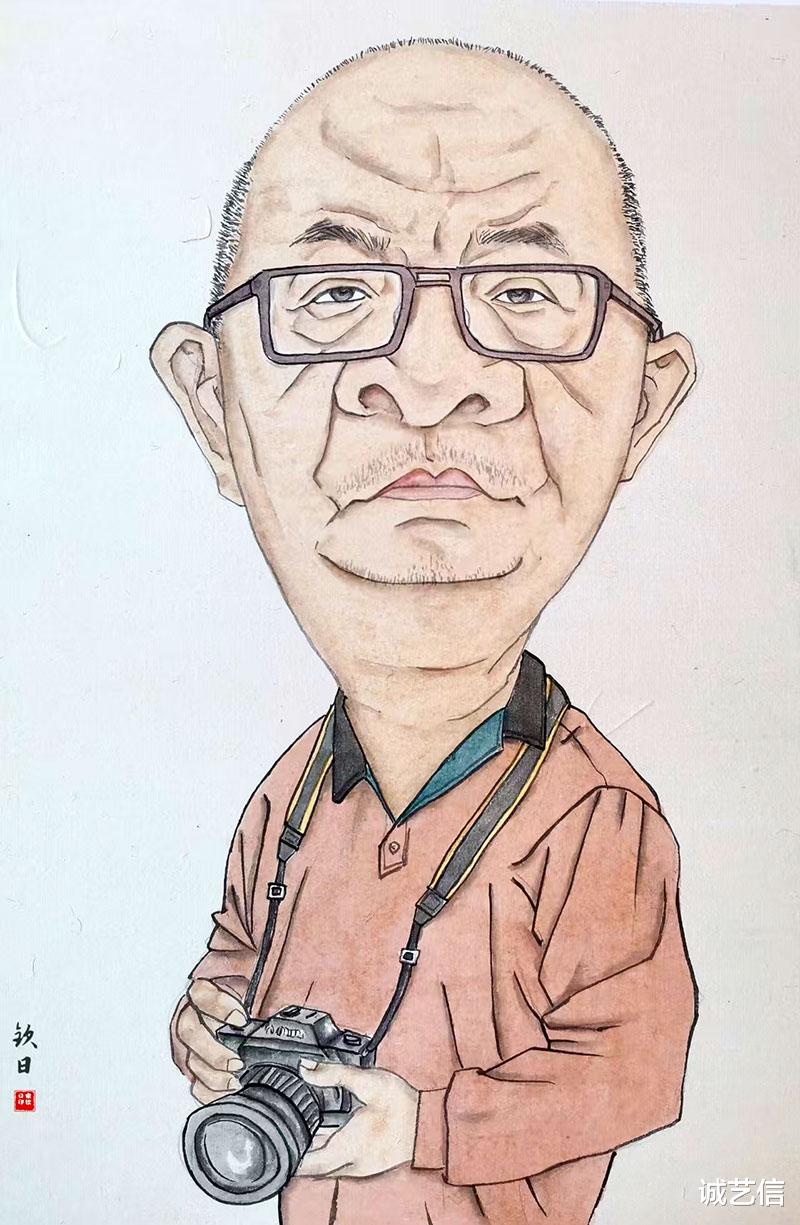

宋钦日/作

王征/作

海印/作

郭一强/作

童仁生/作

喻志军/作

王春成/作

方勇/作

刘嘉圣/作

闫桂平/作

张建/作

刘国彬/作

庞平/作

连英奇/作

崔国宝/作

林忠业/作

郁欣欣/作

满志强/作

李圣碧/作

郭艺/作

谈泉宏/作

张华/作

严斌/作

李绍贵/作

薛彦军/作

冯火/作

由昆仑/作

庞平/作

海印/作

林森/作

李志军/作

谈泉宏/作

肖恩/作

张建/作

崔学斌/作

马龙飞/作

李志军/作

卞增年 题

群委与黎青老师

闫桂平画

本期主编:樊旭辉(牛晓辉画)