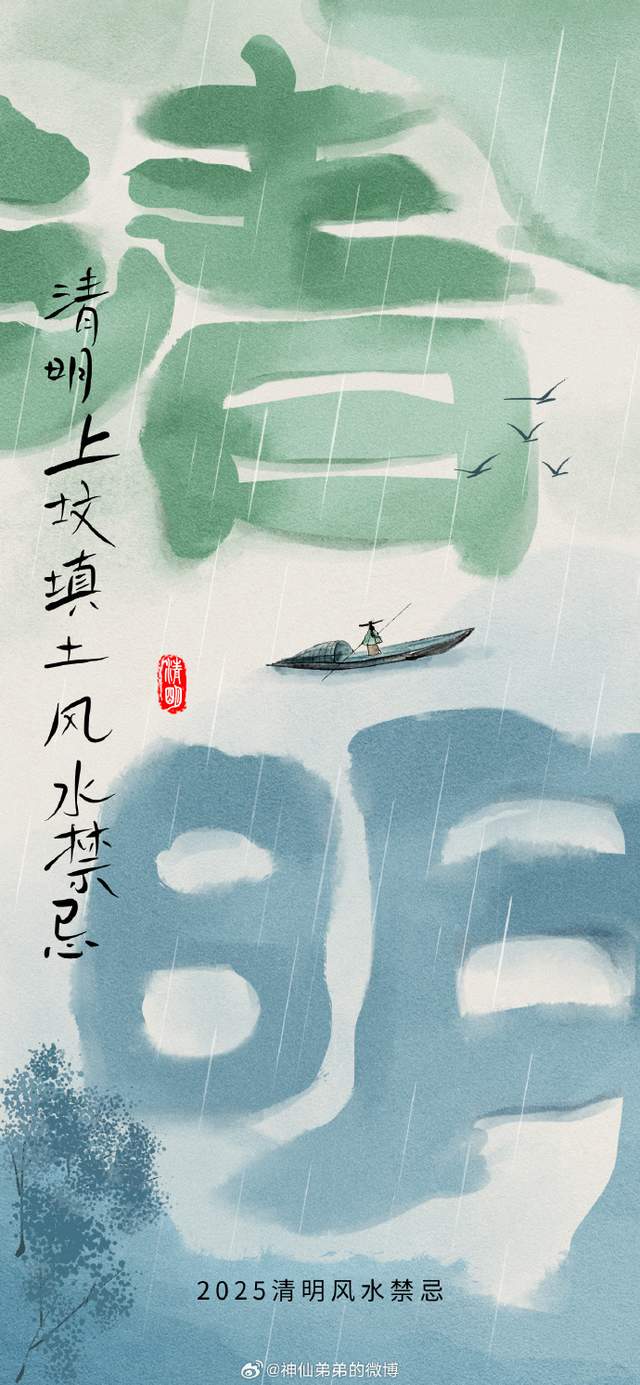

如今的清明节,看似一个单纯的节日,实则是清明节气、寒食节和上巳节三者历经岁月融合而来的文化结晶,承载着深厚的历史底蕴与丰富的民俗内涵。

清明,本是二十四节气之一。在古代,节气不仅指导农事生产,也深刻影响着人们的生活节奏与仪式活动。清明时节,春回大地,气候清爽温暖,万物复苏,大地呈现出一派生机勃勃的景象。此时,田间地头满是忙着春耕春种的人们,“清明前后,种瓜点豆” 这句农谚,便是对清明节气与农事紧密关联的生动写照。人们依据节气的变化,安排生产生活,敬畏自然规律,这种与自然和谐共生的智慧,为清明注入了最初的内涵。

寒食节,相传起源于晋文公重耳纪念介子推。介子推曾在重耳流亡时割股啖君,重耳复国后,介子推却隐居绵山。晋文公为逼他出山,下令放火烧山,介子推宁死不屈,与母亲抱树而亡。晋文公追悔莫及,遂下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思。随着时间推移,寒食节逐渐演变成一个全国性的节日,人们在这一天不动烟火,只吃冷食,以缅怀先人、表达对忠义之士的敬重。寒食节所蕴含的这种对先辈的追思、对忠义精神的传承,为清明节增添了凝重而深沉的情感底色。

上巳节,最初是一个以祭祀高禖(婚姻生育之神)为主要内容的节日,在魏晋之前,时间为农历三月的第一个巳日,魏晋之后则固定在三月初三。每逢此日,人们会来到水边,举行祓禊(fú xì)仪式,用浸泡了香草的水沐浴,以祓除疾病和不祥,祈求福祉。除此之外,上巳节还是一个浪漫的节日,青年男女们在河边嬉戏游玩,互赠芍药等花草,表达爱慕之情,“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕳兮”,《诗经》中的这一描写,生动展现了上巳节的热闹与浪漫场景。上巳节所代表的亲近自然、追求健康以及对美好生活的向往,为清明节融入了欢快、灵动的元素。

随着历史的演进,清明节气、寒食节和上巳节逐渐融合。在融合过程中,清明节气的自然时序特征为节日奠定了时间基础,寒食节的祭祀追思与上巳节的踏青游乐相互交织,形成了如今清明节独特的节日风貌。如今的清明节,人们既会在这一天祭祀祖先,前往墓地扫墓,献上鲜花,寄托对逝去亲人的思念之情,传承着寒食节的缅怀传统;也会趁着春光正好,举家外出踏青,亲近自然,享受春日的美好,延续了上巳节的游乐习俗。这种多元传统的融合,使得清明节成为一个兼具肃穆与欢乐、缅怀与展望的独特节日,它不仅是对先人的追思,更是对生命的礼赞,对自然的敬畏,是中华民族传统文化的瑰宝。