枪声划破了爱琴海的宁静,希腊海岸警卫队与土耳其船只的短暂交火,宛如一枚小小的石子,激起地中海百年恩怨的层层涟漪。这不仅仅是一次简单的海域冲突,而是希土两国世纪纠葛的最新注脚,更是对南海问题的一次意味深长的隐喻。 我们,身处这纷扰的世界,该如何解读这海上的风云?

这出戏的开场,要追溯到遥远的巴黎和会。那个注定要改变地中海版图的会议,用《色佛尔条约》狠狠地撕裂了奥斯曼帝国的躯壳,也为希腊与土耳其的千年恩怨埋下了深深的种子。土耳其,曾经的地中海霸主,被割去了大量的领土和爱琴海的大片海域,只留下了一条狭窄的海岸通道。试想一下,一个曾经呼风唤雨的帝国,如今却只能眼巴巴地看着曾经的领土,在昔日的敌人手中熠熠生辉,那是何等的屈辱!这种屈辱,如同鲠在喉,百年难消。

爱琴海,这片曾孕育辉煌文明的蓝色摇篮,如今却成了两国剑拔弩张的战场。1936年的中线原则,看似公平地瓜分了爱琴海,但仔细一瞧,希腊得到了约43.7%的海域,土耳其却只有可怜的7.5%。剩余部分虽然是公海,但这背后的权力博弈,早已胜负分明。希腊的承诺——岛屿非军事化,更是显得苍白无力,在现实的利益面前,条约的约束力往往不堪一击。

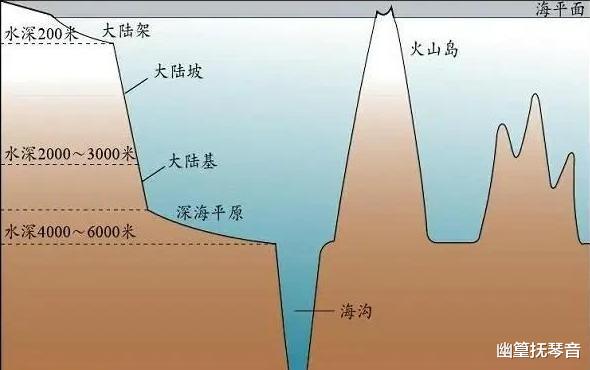

更令人扼腕叹息的是,1974年,爱琴海海底蕴藏的丰富油气资源被发现。这原本应该成为两国合作共赢的机会,却成了加剧冲突的导火索。土耳其认为这些资源属于其大陆架,希腊则据理力争。于是,关于大陆架、领空、领海的争端愈演愈烈,如同滚雪球般越滚越大,一发不可收拾。

80年代初,在西方大国的调解下,希土冲突暂时停息,但那只是暴风雨前的宁静。石油开采、海洋科考等问题,如同幽灵般挥之不去,随时可能再次点燃战火。而联合国《联合国海洋法公约》的出现,虽然为解决海洋争端提供了理论框架,但希腊利用公约扩展领海基线至12海里,更是将土耳其逼到了悬崖边上。这12海里,何止是海域的扩张,更是对土耳其百年屈辱的又一次重击。

21世纪,希土关系虽有所缓和,但那份历史的积怨,如同刻在骨子里的印记,难以磨灭。土耳其国力的增强,更是加剧了这种紧张气氛。希腊则依靠西方世界的支持,试图维持现状。而爱琴海岛屿,对希腊而言,意义重大,不仅贡献了大量的海岸线和人口,更重要的,是它不可撼动的战略支点和丰厚的旅游资源。对土耳其来说,希腊在爱琴海的“独占局面”,无疑是它心中永远的痛。

爱琴海的争端,与遥远的南海问题,有着惊人的相似。南海的十一段线、九段线,再到如今的十段线,无不展现着中国在南海掌控力的日益增强。上世纪70年代后,南海油气资源的发现,更是引发了周边国家对南海岛礁的争夺。菲律宾,甘心充当美国在南海的桥头堡,不断挑衅中国,觊觎南海的资源,配合美国印太战略,其行为之嚣张,令人发指。

菲律宾的挑衅行为一次又一次地考验着中国的耐心。中国坚持不开第一枪,但“忍耐是有限度的”,这是对菲律宾发出的严正警告。一旦菲律宾先动手,将面临被彻底赶出南海的结局。

爱琴海与南海,这两个看似遥远的海域,却上演着相似的权力游戏。历史的恩怨、资源的争夺、大国的博弈,这些因素交织在一起,构成了这幅复杂而令人不安的图景。爱琴海的枪声,不仅仅是地中海的回响,更是对南海,乃至所有面临海洋争端的国家发出的警示。

我们该如何看待这些冲突?是继续沿着历史的旧辙,让枪炮声永不停歇?还是放下成见,寻求和平共处的途径?这,是一个值得我们深思的问题。

请各位读者,在评论区留下你们的思考和见解,让我们一起探讨这片蓝色星球的未来。