本文转自《风味星球》

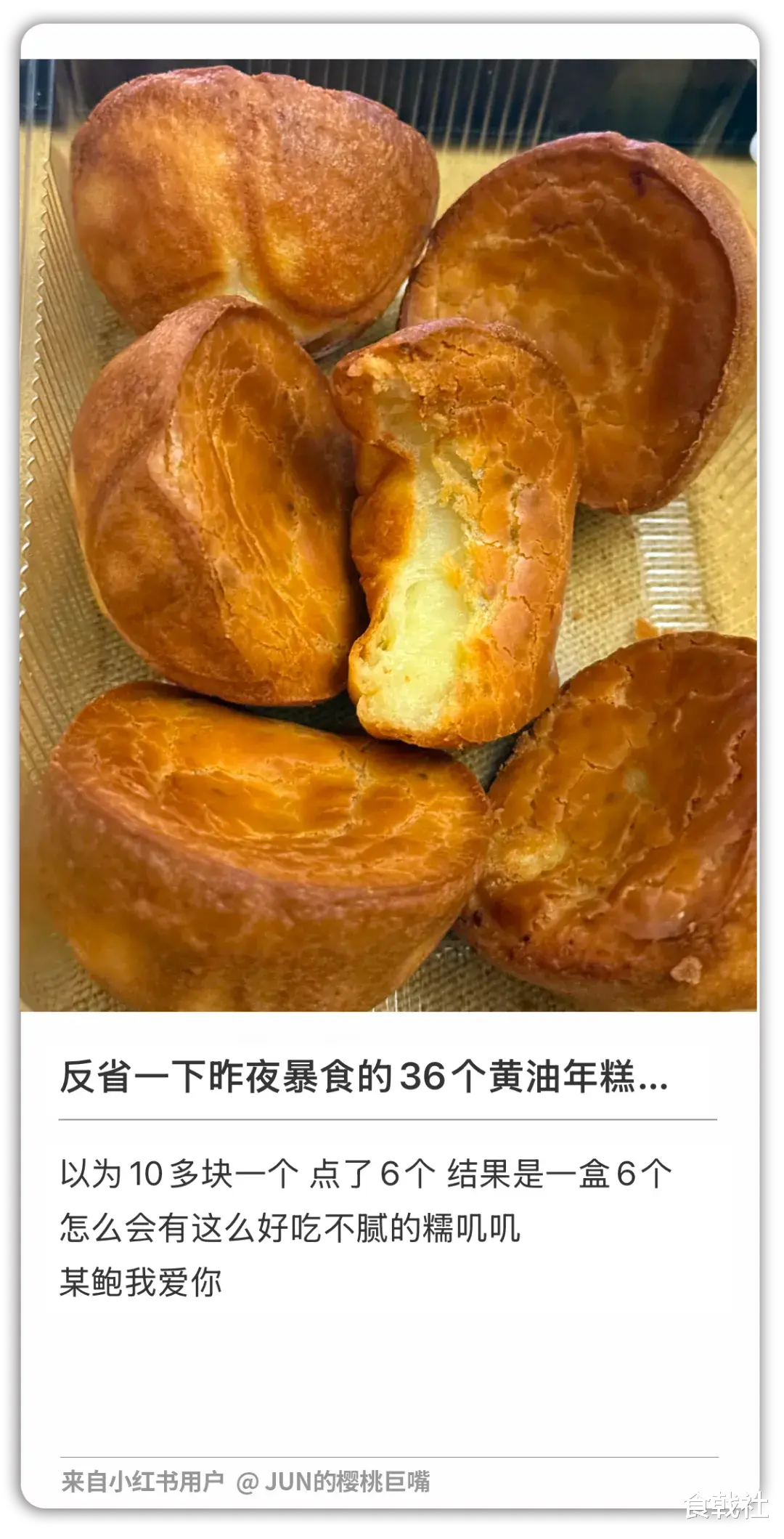

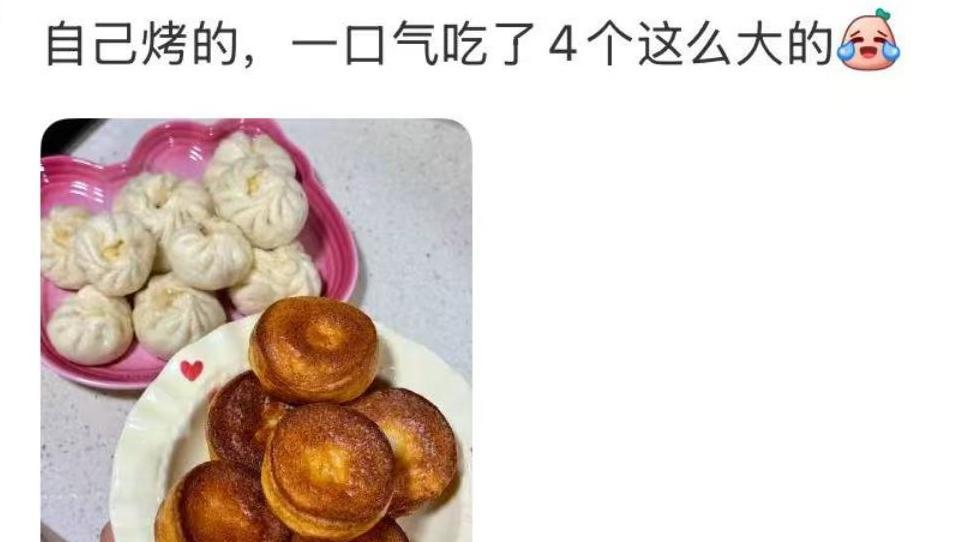

我还是在楼下中式糕点店买了黄油年糕。

尽管一再提醒自己克制,但正如所有人说的,这东西有魔性。转瞬间,四个黄油年糕消失在我的肚子里。想到前不久自己义正言辞地,以控制体重为由,拒绝了妈妈塞来的红糖年糕,难免有几分愧疚的自责。

我有几个明知“罪恶”却欲罢不能的软肋,黄油年糕是最新成员,之前还有脆皮奶油泡芙,但它最古早前辈,还得是菠萝油。

作为广东人,菠萝油几乎是早年最容易让我”失控“的包点。尤其是茶餐厅新鲜出炉,外部烤得酥脆,还带着点热乎劲的那种。中间切开,加入一大块黄油,不仅我脑袋会如脱缰的野马,腿也会软到再也走不动路,那冰与火的滋味在口腔爆裂的快感, 砂糖颗粒与牛奶油脂在口中狂欢的愉悦,能让所有卡路里警告瞬间沦为废墟。

说来奇怪,普通菠萝包我还能顶得住诱惑,只要看到里面夹了块黄油,我的意志力就会松懈。再回想起眼下的黄油年糕,以及近几年翻红的古早桃酥 —— 究竟是什么时候开始,我们对黄油,如此无法抵抗?中式点心又是什么时候,跟黄油走在了一起?

“老窦,点解唔买菠萝油?”(老爸,为什么不买菠萝油)

“有乜好食!一啖肉都无,仲贵过叉烧包”(有什么好吃的!这破面包里一点肉都没有,卖得比叉烧包还贵。)

我不确定菠萝油是不是这场“黄油+中式点心”的起源,却是我这个80后,与“生吃黄油”的第一次亲密接触。在那个全民都在追TVB剧集的日子,大街小巷,同学朋友,每人都以吃到“港星同款”为谈资,我自然也不想错过,但我爸总是看不上。

直到有一天,我爸自己也好奇了。我俩来到家附近的茶餐厅。那会儿的服务员并不是把黄油切好了放在面包里,而是在烤好的菠萝包旁,放两块印着陌生英语的小塑料盒。面对上桌的菠萝包+黄油,我俩一时间无从下手,还是服务员讲解后才知道:要把黄油从小塑料盒里挖出来,整块夹在热菠萝包里,要趁着黄油还没融化之前,大口一起把菠萝油和面包送进嘴里。

两个菠萝油下肚,我爸舔了舔嘴,惺惺地说了:“鬼佬野还挺好吃。你说这油怎么看起来没味道,吃起来就甜甜的呢?”

后来年纪渐长,才在机缘巧合中得知,菠萝包其实并非正宗西点,而是香港人嫌弃欧洲人的餐包没味道,对它进行的中式化变革:

“香港冰室以中式桃酥的做法来制作甜味脆皮,烘焙后表面会出现不规则裂纹,颜色金黄,形似菠萝,因此得名菠萝包”。《香港非物质文化遗产资料》里如是说。 如今第一个将桃酥融入菠萝包的师傅已不再可考,但那个师傅绝对不会猜到,半个世纪之后,同样是桃酥,同样是黄油,改变了包括“年糕”在内的所有中式点心命运。

“桃酥本来就是我们江西特产嘛,过去桃酥用的都是棕榈油,好一点的用猪油,有段时间都没什么人爱吃,他黄进(泸溪河创始人)就想能不能把西方糕点里的奶油、黄油用起来?他也去搞了,最后成功了。”

几年前因为工作需要,我来到江西省资溪县做采访。这里是鲍师傅、泸溪河的诞生地,也是全国超过16000多家散落在街头巷尾的西点面包店灵感源头。引发今年这场黄油年糕风潮的“幕后黑手”,也是这群资溪面包人。

究竟什么时候开始,他们决定开始研究中式糕点?黄油又是怎么成为了这一变革的秘密武器?资溪面包协会会长,也是泸溪河创始人的老师钟启文,跟我解释了来龙去脉。

“90年代初,人人都没吃过面包,只要有面包就觉得新奇。慢慢做得人多了,同质化严重,就要求你不得不创新。当年我们不懂,都是随便来,什么鸡腿面包,螺丝面包,小打小闹,底子还是面包。等到有人做出肉松面包,我们就知道,要从味道上调整了。”

钟启文觉得,正因为所有人都去做面包,中点就开始没落了。中间很多年,大家觉得中点太传统,不时尚,不好吃。“但这也意味着机会。我们几个就开始琢磨,既然过去可以’西点中做’,为什么现在不能’中点西做’呢?”。

●当年的“西点中做”

泸溪河改桃酥的成功,成为这一风潮的开端。以资溪派为首的糕点面包房,开始全面用黄油、奶油取代传统中点里的猪油、麻油、棕榈油,让中点增加了来自西方的,那抹无法抵挡的黄油香气。

只是,为什么黄油做出来的糕点,就会比猪油或素油做的更让人欲罢不能?不都是油脂么?在《牛奶是个文明史》这部纪录片里,我窥见了答案。

“乳脂肪,在酪蛋白的包裹下,均匀悬浮于奶液中,这是牛奶浓郁香味的来源。” 纪录片里,藏族人将自家的牦牛奶用离心的原理,脱离出乳脂,制作出酥油。这也是原始黄油的制作方法:新鲜挤压的牛奶放一夜,乳脂含量更高的部分会自动“上浮”,再通过摇晃或离心,将这部分奶的脂肪析出。

饮食科学家哈罗德·麦基(Harold McGee)进一步说,“牛奶中天然存在的乳糖,是黄油微妙甜味的根本来源。同时,因为乳脂里的脂肪酸链更短,可以让黄油在室温情况下“分解”到空气中,让鼻子充分感知。” 所以黄油会在常温环境下,让人感受到香甜的气息。

这是无论猪油牛油,这些由动物内脏或皮下脂肪提炼出的油所做不到的。皮下脂肪不含乳糖,更高浓度的游离脂肪酸,会给人不舒适的“肥皂”感。虽然烹饪加热过后,香气依旧能震颤DNA,但就“香甜”这个评判标准来说,从乳汁中提炼出的油脂,占据了绝对霸主的地位。

但这也正是我看完《牛奶是个文明史》后的困惑。片子里,牛乳里提炼油脂,并不独属于西方。青藏高原的酥油,内蒙古大草原的希日陶苏,都是相似的做法,那为什么至今出圈的只有黄油?

甚至,为什么我自己都从来没有把酥油和黄油联系在一起?我明明都吃过呀!

有一年元宵过后,我去了一趟青海,为了看塔尔寺的酥油花。

酥油花不是一朵花,而是把凝固的酥油作为雕塑原料,加入植物汁液染色后,在低温环境下通过无比精湛的雕工,展现规模宏大的故事场景,包括亭台楼阁、飞禽走兽,花卉果品。这个堪称人类瑰宝的技艺,过去只在正月十五展示一夜,然后趁天亮融化前,焚烧殆尽,以示昙花一现。如今因为有了冷藏技术,终于能对外展示。

这是藏族人眼里酥油一生的最高光时刻。而当地餐饮里的酥油,在宏大惊艳的技艺衬托下,显得朴实寻常。

朋友当时还带我去了一家当地的藏餐馆,看起来虽跟普通餐厅无二,但随风飘扬的经幡,和扑面而来一种烟熏味会告诉你它不同的身份。甚至,烟熏焦糊的环绕之下,空气里还有若有似无的甜香,朋友说,这就是酥油的味道,可以点灯,也可以炒菜。

“咣”的一声暖壶上桌。

“尝尝看,酥油茶”,然后与老板相视一笑。

在我脑海里,酥油茶是一个浮了一层油的茶,没想到倒出竟是奶茶般的液体,但不是褐色而是偏紫,闻起来介于香味和油脂之间,而且一尝,竟然是咸的?幸亏我早在隔壁内蒙古接受过咸茶洗礼,半熟半生地开始品味。

酥油茶比奶茶更油润、厚实,通过舌根的那一瞬,甚至有独属于油脂滑溜溜的感觉,以及一股说不上来的,仿佛腥膻但又不太对的特殊风味。朋友见我喝得高兴,还特地让老板给我一块酥油本油尝尝。一小块酥油装在木碗里,比黄油白一些,也比黄油更“油”,手一捻,有着厚重的脂质感。再一尝,浓厚的奶味混合着些许膻味瞬间在口腔爆炸,不知为何,酥油特别粘嘴,我赶紧用眼前的酥油茶将油脂送了下去。

“我们这酥油做法多得很,香得很。” 老板高兴地跟我们展示。那顿饭除了酥油茶,还有糌粑、奶饼、煎锅贴、炸人参果和葱爆牦牛肉,每一道菜都带着一股奶香的烟熏味,香甜又饱足,我没想到连煎炸炒都可以用酥油。而酥油的香气如此浓烈,爆炒出来的牦牛肉,细嚼起来有回味无穷的奶香甜,是人生不可多得的味蕾体验。

我一直以为,酥油只是存在于遥远草原上的小众油脂,直到看了《牛奶是部文明史》,才知道酥油竟然是中国人自己的“黄油”。这不禁让我思考起历史的各种机缘巧合。

就像钟启文说的,当年他们做面包只是为了学一门手艺,可以走出贫穷的江西大山。他们知道这是外国人的东西,小心翼翼地按着西方烘焙食谱的步骤制作,黄油阴差阳错,成了默认的不二选项。

但在今天,我们已经从“西点中做”开始转型到了“中点西做”,不再学习改良西方的糕点,而是把中国传统的糕点改良后推广得更远。

这是不是意味着,我们可以更多探索属于中国这片土地上的原生食材?试着用酥油取代黄油创新出烘焙产品?毕竟,已经有网友开始尝试了,成品甚至,真的非常不错呢!

菠萝油我喜欢吃,泡芙我也喜欢吃,就这个黄油年糕,前几天我闺蜜塞给我两个,非要我当场试吃,我是半点不喜欢,还得强撑着吃完,并报以高度好评……实则内心充满绝望,因为我就不喜欢吃年糕。

我觉得泸溪河的更好吃