在当今汽车产业中,轻量化是提升性能和效率的重要趋势。而碳纤维材料凭借其独特的轻质、高强度特性,成为了跑车及电动汽车制造商的宠儿。最近欧盟将碳纤维纳入“危险材料”清单的提案,无疑给这一行业的未来投下了巨大的阴影。不少人对此表示忧虑,质疑这一禁令是否合理。碳纤维的利弊,以及安全与创新之间的博弈,是当前汽车行业面临的一道复杂难题。

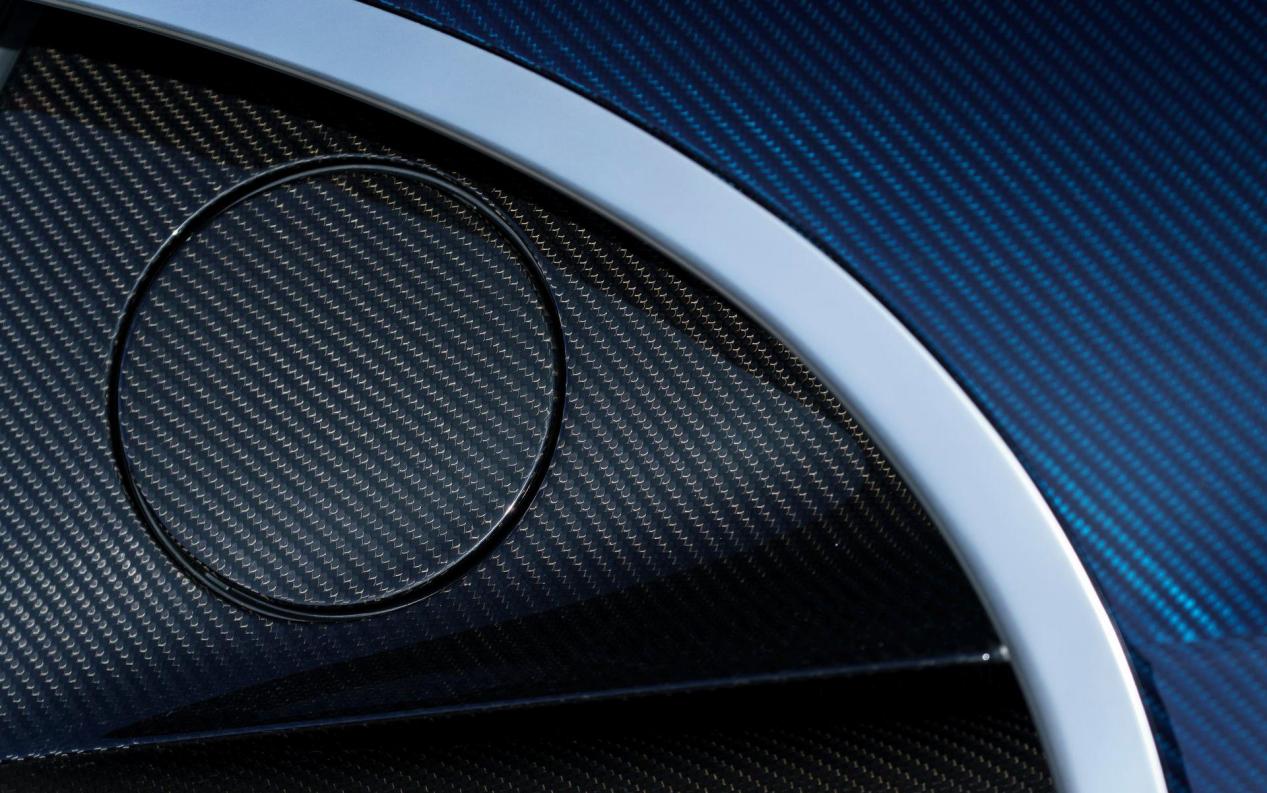

让我们回顾一下碳纤维。作为一种高强度的轻质材料,碳纤维的含碳量超过90%,并且具备很强的耐高温、抗摩擦及耐腐蚀性,近年来被广泛应用于各种高性能汽车中。对于跑车制造商来说,碳纤维不仅能显著减轻汽车的重量,从而提升速度与操控,更能为汽车的外观和内饰增添一份高级感。而对于电动车制造商,碳纤维的应用更加直接地影响着续航里程,因此对这一材料的依赖可想而知。然而,随着欧盟计划将其列入危险材料名录,全球汽车制造商的命运可能会出现戏剧性的变化。

这一提案是由欧洲议会起草的,旨在保护消费者与环境的安全。支持者认为,碳纤维丝在生产及使用过程中可能会以微小颗粒形式进入空气和水源,并在直接接触皮肤时造成危害。因此,出于健康与安全的考量,监管机构认为有必要对其进行严格管控。而这一行为无疑引发了争议。一些专家指出,尽管碳纤维存在潜在风险,但其在汽车轻量化、提升能效和安全性方面的优势显而易见。因此,是否应该全面禁止碳纤维的使用,值得深入讨论。

欧盟的这一决策不仅仅关乎健康,还涉及到经济利益与国际市场的博弈。碳纤维市场的规模庞大,截止2024年,全球碳纤维产业规模达到了55亿美元。而仅汽车制造业就占全球碳纤维总用量的20%。如果这一禁令最终付诸实施,势必将对诸如特斯拉、宝马、以及日系汽车制造商如丰田、本田等产生深远的影响。最近,日本某大型碳纤维制造商的股价大幅下跌,显示出市场对这一禁令预期的敏感性。碳纤维禁令将推进这些公司在材料选择和技术研发方面的重新思考,并可能导致一场全球产业链的洗牌。

这个问题远不止于此。碳纤维的禁令可能会促使各大汽车制造商加快寻找替代材料的步伐。而在轻量化材料的研发方面,行业中不仅仅局限于碳纤维,还有铝合金、复合材料等。这些替代材料虽能在一定程度上满足轻量化需求,但性能与环境适应性可能无法与碳纤维匹敌。同时,汽车行业整体面临着降本增效的压力,许多厂商可能会因此而受益于技术的不断进步与创新。

从历史发展来看,类似的材料禁令并不鲜见。例如,铅和镉等有害材料的逐步淘汰也曾面临过激烈的市场争论。这些材料虽然在过去的工业革命中起到了重要作用,但随着科学技术的进步与环保意识的提高,我们逐渐意识到保持产品安全与环境友好同样重要。今后,如何能够让新材料在满足生产需求的同时,又不会对环境造成负担,将是行业的一个重要考验。

不可否认的是,创新与安全之间存在一种固有的紧张关系。过于谨慎的政策制定者可能会无意间扼杀一些有潜力的技术进步,而缺乏足够审查的市场行为可能会给社会带来不可逆转的环境问题。因此,如何在推广技术创新与保证材料安全之间找到合适的平衡点,是一个亟待解决的问题。

有业内人士提出,碳纤维的应用应当在科学评估其安全性的基础上制定相应的标准,而不是一刀切地禁止使用。这种对新材料的包容性态度,将促使技术的不断迭代和进步。在不断推进的新材料研究中,科学家们正在寻求可以与现有材料相媲美的替代品,同时能够满足安全标准并降低成本。这不仅有可能为汽车行业打开新的发展空间,也可能为其他行业提供借鉴。

欧洲国家将碳纤维列入危险材料清单的这一提案引发了广泛争议,而争论的焦点则集中在安全与创新、经济与政策之间的平衡上。我们正处在一个高度复杂且快速变化的时代,各方应共同参与这场关于未来材料选择的讨论,以确保我们在追求技术突破时,能够同时维护人类的安全与环保利益。在此过程中,国际合作与交流显得尤为重要。只有通过各国政府、企业界和科研机构的共同努力,才能够推动材料科技的可持续发展,为全球汽车产业的未来铺设一条光明的道路。

显然,碳纤维的的禁令政策对汽车厂商来说是一个重大挑战,但也为整个行业带来了转型与升级的机会。随着全球市场的变化及消费者需求的升级,汽车行业必须认真对待环保与安全问题。选择怎样的材料与技术,或许能在未来决定一家企业的成败。在这个信息流动迅速、科技更迭频繁的时代,谁能把握机遇、率先改进,谁就能在竞争中立于不败之地。

未来,技术、监管与市场之间的互动将不仅是限制与被限制,而是共同发展、协同进步。期待更多的汽车制造商能够在这个背景下,积极探索新材料的创新应用,以科学技术的进步引领行业向更环保、更安全的方向迈进。再者,除了碳纤维外,是否还存在其他值得关注的材料,值得行业参与者亲自去发掘。每一次变革其实都是机遇的开始,我们需要的正是这种探索与创新的勇气。

总结来看,欧盟禁令的背后,不仅关乎市场的健康与安全,更关乎科技进步的未来与方向。我们需要以更加开放的态度,对待新材料的评价与使用,打破传统思维的束缚。正如历史所教导我们的那样,真正的创新往往出现在此刻的不确定性中。在未来的道路上,所有参与者都应以负责任的态度,携手推动汽车行业朝着更加可持续、更具创新性的未来发展。