点击下侧链接,收看节目视频:

《律届留声》视频节目:“房本加名”引爆大同订婚强奸案

开篇“三连击”

1、大同订婚强奸案是性犯罪。有没有性事实单说,但有父母主导和法律加持的钱性交换,却合法存在——是男人强奸了女人,还是法律强奸了男人?

2、讨价还价,步步恶化之际,当事男女的真实情感却被弃之一边,成为了被消费殆尽的流量和燃料。

3、是非当然重要,普法同样重要,所以需要全民大讨论。

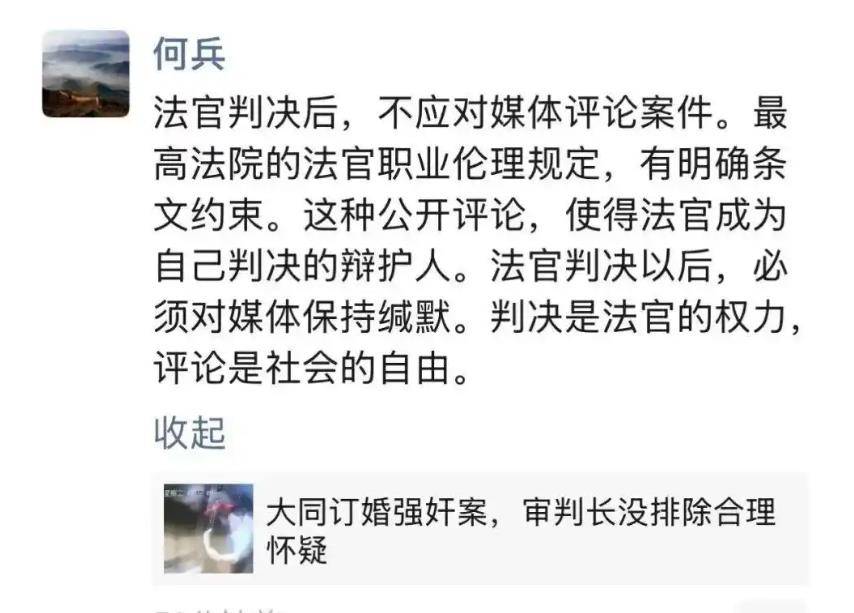

媒体监督,绝非有观点认为的“干扰司法”——媒体既无能力、也无意愿,仅在司法屡屡走偏、公信力江河日下时,无非试图矫枉过正还原真相罢了。让人说话,天塌不下来。

若程序正义且证据确凿,不妨坚守司法定力,交由历史检验。

一、证据优先,兼顾公序良俗和社会治理

1、“性同意”,没法证明的口头证据

真夫妻间表面的暴力,有的真打,有的嬉闹,有的出人命,有的添情趣,因为有婚姻这个安全-套,所以会更加开放。闹大了,“清官难断家务事”,双方父母多说和劝解。外人更拒介入私域,避免夫妻和好后被夹中间,两头不是人。“两口子打架,不劝自了”。

人心隔肚皮,男女意愿是主观证据,最难认定,比如事前同意,事后反悔?所以,法律规定原则没错,但实践中强奸、家暴、拒性和无性等,难以量化,难以证明,实操难度极大。为此,看似模棱两可,实则大众认可的民俗说才浮出水面。

本案中口头证据强于实物证据,为法官采纳。

男方罪名,有强奸既遂,强奸未遂,猥亵三级,现从重,属机械司法——准夫妻间,如何既有情调,又不犯法,法官演示一个?

2、理论与实践不结合?

男女暴力相向,是否即男奸女抗?这是两个议题,法官和法律搞混、等同了。

案中,床上有双方体液斑痕(应为爱液),说明事前皆“性同意”(特别是女方)。至于事后打架,起因并非女方不同意,或男方被拒恼羞成怒主动施暴,而是因为“房本加名”之争——若借“同意,或不同意”行“房本加名”,那是悔婚或骗婚,是犯罪。

插-入成罪说,如果女方拒绝则干涩无从,且奋力反抗更难进行——案中女方伤痕,是事前反抗造成,还是事后互暴导致?

3、机械司法,男女平等了吗?

本案证据链并非完整,应持疑罪从无的谦抑原则,不能因“保护弱势”而降低证据标准。

订婚即准婚,准夫妻,万事皆备,超越男女朋友关系,或当拥有四分之三、即75%法定婚内性权利,而非形同陌路式的普通强奸。

男方一次性透支几十、近百万元、几十年的成本,在县域经济和婚姻上同样沦为弱势——女主秉承守身如玉是否为真?在男方挥金如土面前如何回报?为准夫妻性冲动服刑?

机械司法,缘于权力报团,司法维稳;有错不改,力避国家赔偿和面子,都不可取。

司法程序和证据正义是公平的基础,比法的严峻更有权威。法律兼顾民俗,因为这是礼制,且有事实和证据。尊重公序良俗,即法的“贵族性”。

4、婚前辅导到社区矫正

婚前辅导,正是社区工作的重点,但在案发前婚恋阶段,为什么隐身了?

案发后,启动社区矫正是好事,但不能拾人牙慧只为法院背书。特别是在案件舆情爆棚,必然造成社会性“恐婚症”这一负面后果之后,也要从社会治理的大局考虑。

建议:去掉刑事,改用“三年社区服务”。

4、性行为心理学

弗洛伊德认为:性,是推动人类社会发展的源动力。

这桩平淡无奇的买卖婚姻,沦为男方性欲和女方财欲的博弈。因为法律打倒了民俗,所以财欲打倒了性欲。

人类的言行,多源于性欲。性欲和名欲、财欲都属欲望,加上懒惰,即人性本质,无人出其右。

基于欲望、抑郁、焦虑、恐惧等原因的“性欲化防御”,可能会以更性感、更暴露、更疯狂的性暴力,来寻求庇护和安慰。

爱情是天命,匹配度同质化过高,会无滋无味,难以长久;匹配度过低落差太大,又会无头无尾,空留落寞,无疾而终。

6、以下供律师观点,供讨论:

构成强奸罪的主体是男性,不是女性。

男性被强奸,女性怀孕,不构成强奸罪,可以强制猥亵罪被起诉判刑。

所生婴儿由男性抚养,拒绝抚养,构成遗弃罪。

二、恐婚症、生育危机与法律定位

1、恐婚症

本案的启示,在男性“婚内强奸罪”概率大增的强大威慑下,必然造成性别对立和信任危机。《孟子》的“男女授受不亲”时代,正式来临?!

男性“婚恋恐惧症”,继“三无青年”因财务不支而“不婚、不育、绝代”躺平之后,将击倒、收割存量不多的“有为青年”。

婚姻可能是爱情的坟墓,也可能是监狱的大门!

无数年青人心中那场轰轰烈烈的恋爱,因犯罪之虑,姑且梦中自慰!

有网友言:416无婚节,先生大义赴死配享太庙!诚哉!

2、人口性别危机

不恋、不婚,将引发生育萎缩!

日前,马斯克在接受媒体采访时表示:“在几乎每个国家,出生率都非常低,如果这样的情况不发生改变,文明将会消失。”

此前,因计生40年“少4亿”,导致人口危机和5000万单身男性冗余,其性压抑本即社会隐痛,自然成为婚姻货币化的巨大推手,再与“嫁汉、嫁汉,穿衣吃饭”的传统物质婚姻媾和,形成婚姻市场男弱女强的总体失衡态势。

3、婚姻管理制

在美国结婚登记,双方无需任何证件,只需在县府登记。花费几十元,即可在县府或州府获取结婚公证,类似结婚证,但无照片和硬皮封套。

我国是婚姻管理制,而不是民俗见证制或备案制(登记制),一定程度上限制了适龄人群的自由结合权,但利于动态掌握,属立法偏差。

同时,法律和道德严格限定一夫一妻和卖-淫非法,也使性资源失衡,自然调节失能。

总之,现行婚姻法律需重新定义。

三、移风易俗:走出父母之命,追求男权女权

1、婚姻演变和买卖婚姻

从周礼时代始,至后清、民国西风东渐,延续2000多年的“三书六理”才渐趋式微。后来的革命婚姻、改革后城乡融合下的异地陌生婚姻兴起,对积贫积弱的农业文明语境下的男权社会造成冲击。

但是在现代物质文明的外壳下,传统势力依然强大。一是婚介介绍不但缺乏感情基础,连基本信任也不足,更谈不上所谓爱情。二是本案男女并无自主能力,双方父母主导加干预的买卖婚姻,绑架了当事男女的自然正常交往,必然影响思维、情绪和言行。

据悉,案发后男女关系并未僵化,更非反目成仇,反有相惜之言,但被法律和法官无视。

在民俗这个“习惯法”面前,法律这个“实定法”强势到认法不认理!

2、移风易俗,“信天游”般的狼嚎

2025年2月23日,中央一号文件发布《中共中央国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》,提出推进农村移风易俗,推进农村高额彩礼问题综合治理,加强对农村适婚群体的公益性婚恋服务和关心关爱,加大对婚托婚骗等违法行为的打击力度。

“移风易俗”距今已长达半个多世纪,但革命话语下的“移风易俗”,与传统民俗和现实法律是否兼容,另待讨论。

3、走出“婚姻扶贫”

性和爱是上帝赋予人类最美好的事物,但贫穷不止限制穷人的想像,更限制男女的性权。

男权和女权,女性拥有性自主强势,男性握有钱财强势,是潜在的钱财和性权交换。继四、五十年前的“36条腿、两转、一响”和90年代“彩、冰、洗”三大件后,当下落后地区的标配为“婚房、轿车、钻戒”新三大件。

因三大差别、负福利和贫困所致,买卖婚姻并未绝迹,反而时有复潮。在成为圣女圣男之前,剩男剩女没人跟钱过不去。不少买卖婚姻中,女方目的就是脱贫,甚或致富!

在贫困地区,此民俗文化并非可耻,而是现实选择。

“移风易俗”,仍像西北“信天游”,干嚎!

由贫而富,由富而贵,由贵而雅,由雅而信,任重道远!

二〇二五年四月二十一日星期一