为何说玻璃光的制作秘籍是战汉玉器制造史上的又一个奇迹呢?

“玻璃光”并非字面意义上的玻璃光泽,而是一种形容玉器表面光亮效果的专业术语。这种光泽是指玉器表面呈现出一种坚硬而明亮、犹如镜面般的光亮效果,通常是由于抛光极其精细,表面平整光洁所形成的反射效果。

这无疑是战国至清的玉器制作中始终追寻的终极目标,而其本质实际上是一部打磨介质的变革历史。

就拿战国时期玉器加工的工艺来说,源自湖北熊家冢玉器光泽的检测结果,就是兽皮搭配细砂的组合,这种情况下,在玉器表面出现“玻璃光”,概率相对要小得多,其真正的原因就是玉器最后的抛光工艺不同,展示的效果自然也不相同,同样的时代,同样的玉器,却反映出不同的效果,告诉我们,祖先的玉器抛光工艺,一定蕴含着诸多玄妙之处。

首先,战汉时期玻璃光的出现具有开创性意义,尽管后代不断尝试仿制,然而所达到的效果却始终难以令人满意。

比如在唐宋时期,工匠们依照前人的方法进行制作,但所呈现出的光泽质感总是与战汉时期的玻璃光存在差距。

其次,玻璃光并非在任何材质上都能得以呈现,它只在质地优良的材料上才会显现出独特的魅力。

并非所有的反光都能被称之为“玻璃光”,也不是所有的材质都具备产生这种神奇效果的潜质。

就如同和田玉中的顶级籽料,因其细腻的质地和紧密的结构,才有可能在精心打磨后展现出玻璃光的效果。

再者,山东、江苏,特别是徐州汉墓区域成为玻璃光出现频次较高的集中地。

在其他地区虽然也有玻璃光的出现,但从整体数量和质量上都稍逊于以上地区。

这与当地在汉代的区域划分密切相关,徐州在当时或许拥有更为丰富的玉石资源和精湛的工匠群体,靠近东海,也是当时汉室诸侯势力范围的核心区域。

同时,加工环境也是一个关键因素,徐州地区可能具备更适宜的气候条件和稳定的制作场所,为玻璃光的产生创造了有利条件。

而后代尽管多有仿制和钻研,例如清代的《玉作图说》中就记载有”宝石抛光粉”的配制秘方。

然而,作为宫廷治玉的机密,这些方法很少为外界所知,且最终呈现的效果也无法与战汉时期的“惊人一瞬”相媲美。

这便引出了第四个重要的原因,即时间的氧化反应。古人喜欢深埋,长期稳定潮湿的地下环境,玉器长期受含矿物质地下水的浸泡发生化学变化等。或许只有历经了两千年的墓室密闭环境的固化,才能将这种“玻璃光”的独特感觉完美地反射出来。

这种超镜面的抛光工艺在两千年前得以实现,必然存在着不为人知的秘籍方法。

除了大家所熟知的七阶渐进抛光体系(粗抛→精抛→柔抛),可能还需要对温湿度进行精准控制,所谓”三九慢工,三伏禁抛”,充分体现了古人在制作过程中对环境因素的重视和把握。

在网络上,各种争议和嘲讽不绝于耳,有的声称是运用了高速抛光的手法,这种言论显然经不起推敲。

毕竟在手工年代,即便使用了砣轮,其转速也超不过 400 转/分,而且还是正反循环转数的情况下,与现代动辄几千转/分的电动工具相比,实在难以用“高速”来形容,被人嘲讽也是情理之中。

还有一种说法是,除了使用传统的兽皮作为抛光工具外,古人在抛光工具中大量使用了木炭。

许多人对此感到困惑不解,其实木炭的本质是碳元素,就如同我们如今熟知的黑人牙膏,其中含有大量的碳元素,能够有效地达到抛光的效果。

说到这里,其实已经逐渐接近事物的本质了。

给大家揭秘真正的“玻璃光”工艺,此前我曾专门撰写文章进行过深入分析,即在抛光的过程中,古人大量地使用了水晶粉。

要知道,在战国时期,距离徐州不远的东海地区的水晶大量发现。杭州博物院还曾经在考古现场挖掘出如同穿越的战国水晶杯,水晶在制作的过程中,必然会产生大量的水晶粉末。

水晶矿石本身是一种具有很高透明度的石英矿石,经过专业细化和加工,这些矿石被制成粉末形态,可以替代金刚石粉末进行抛光。

玉器工匠巧妙地将这种水晶粉运用在玉器最后的一道抛光工艺中,于是便出现了宛如玻璃一样的反射光线,俗称“玻璃光”。

当时,这项技术或许仅仅掌握在徐州汉室玉器工匠的手中,成为了一道神秘的秘制“法宝”。

通过科技检测,如高光谱仪对不同时代包浆光谱曲线的分析,能够更加清晰地揭示出玻璃光形成过程中的诸多奥秘。

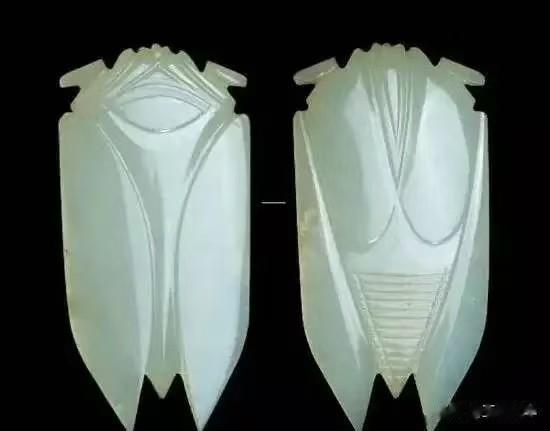

经过这样工序和材料抛光的玉器,周身都异常亮丽光泽,质感凝厚明净,与众不同,称其为玻璃光,或玻璃包浆。

在真正到代精品的玻璃光面前,语言都是苍白的,只待静下心来,用神品赏...