在中国悠久的历史长河中,王朝更迭就像一场永不落幕的大戏。朝代众多,其灭亡的原因复杂多样,但总体可归为内忧外患这两大类,而更深层次的原因往往与君主的情况息息相关。

我们先来看看外患对王朝灭亡的影响。在古代,中原王朝面临着来自北方游牧民族的巨大威胁。这些游牧民族就像一阵强劲的旋风,一旦南下,往往会给中原王朝带来灭顶之灾。比如说蒙古,它就像中原王朝命运中的“克星”。

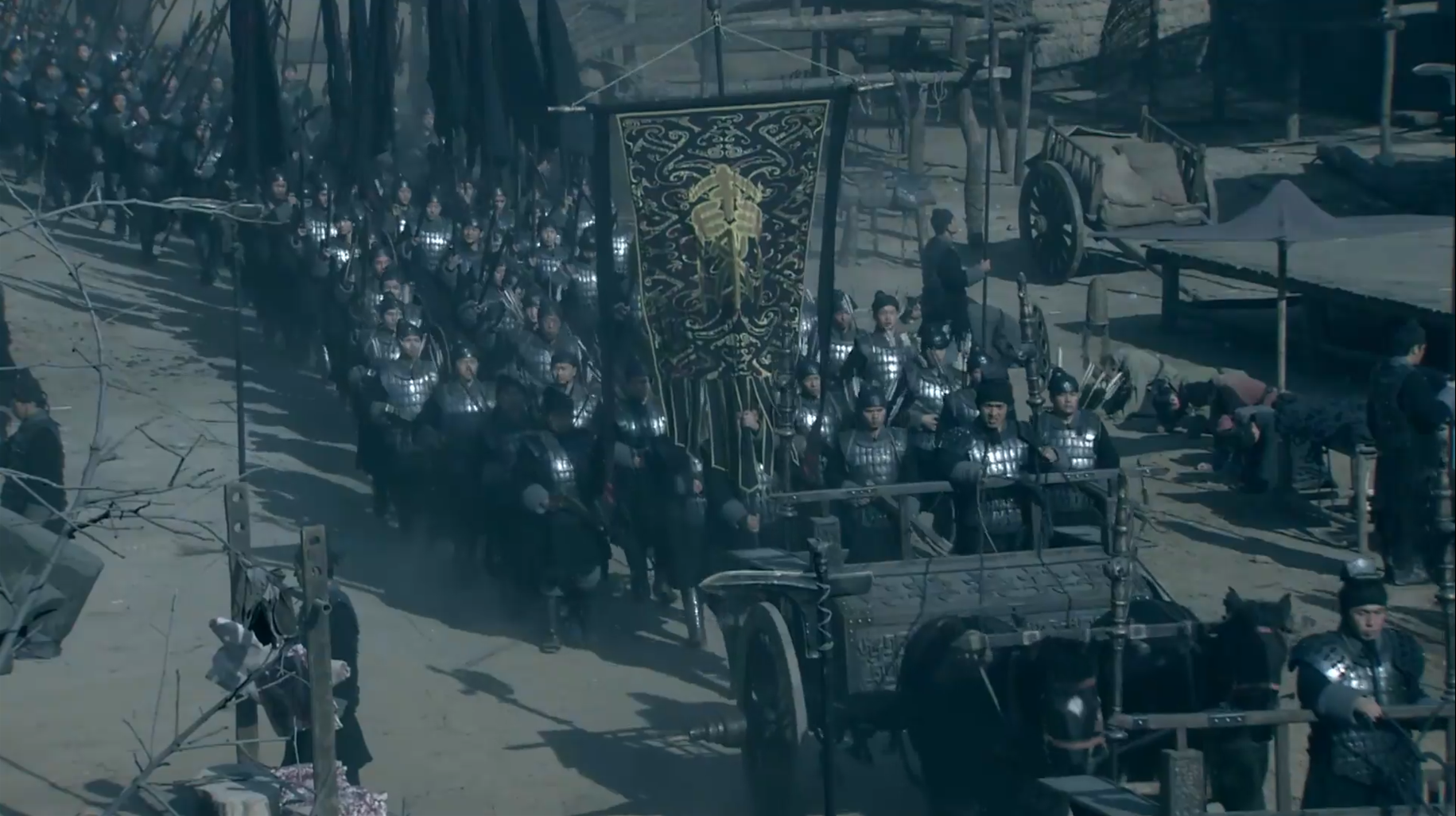

在13世纪,蒙古铁骑横扫欧亚大陆,首先把目标指向了金国。1234年,蒙古灭金,曾经在中原大地称雄一时的金国就此覆灭。之后,蒙古的目标又转向了南宋。南宋政权虽然有着长江天险等地理优势,但在蒙古的强大军事攻势下,也逐渐走向衰落。1279年,崖山海战后,南宋彻底灭亡。满清灭明也是北方民族南下导致改朝换代的一个典型案例。17世纪,后金崛起,后金在皇太极的领导下不断扩张势力。

李自成农民起义军攻入北京后,1644年吴三桂引清兵入关,清军开始了统一全国的战争,大明王朝在内外交困中最终落幕。除了北方游牧民族的威胁,中原王朝内部割据政权之间的相互厮杀也导致了朝代的更替。秦统一六国就是其中一个典型。战国时期,秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩这七个诸侯国相互征伐。秦国经过商鞅变法后,国力逐渐强盛,从公元前230年开始,秦始皇嬴政陆续灭掉六国。

公元前221年,秦统一六国,建立了中国历史上第一个大一统王朝。同样,三国之后的西晋也是通过军事力量统一了东吴,于公元280年结束了三国鼎立的局面。南北朝时期,北周在消灭北齐后,本应进一步巩固统治,但隋文帝杨坚于公元581年窃取北周朝政大权,公元589年又南下灭陈,统一全国。到了五代十国后期,后周在柴荣的治理下逐渐走向强盛,然而赵匡胤在公元960年发动陈桥兵变,“黄袍加身”,夺取后周政权,建立宋朝,后周灭亡。

外患的本质其实是军事上的较量,而这些战争背后往往反映出一个王朝军事力量的强大与否。一个国力弱小的王朝往往没有一直强大的军队,军事失败也就成了亡国之兆。不过,每个王朝灭亡都有其独特之处,不能一概而论。再看内患方面,这又分为统治阶层内部的斗争和统治阶层与民众矛盾的激化。先谈谈统治阶层内部的权力争夺,也就是权臣窃国这种情况。北周灭亡就是一个很好的例子。

公元581年,隋文帝杨坚以外戚身份掌握北周朝政大权,逐步铲除异己,将北周的军政大权牢牢掌握在自己手中,然后杨坚逼迫周静帝退位,自己称帝,改国号为隋,北周灭亡。这种例子在历史上屡见不鲜。五代时期的后周也是如此,柴荣是一位非常有作为的君主,他在位期间,后周的国力得到了极大的提升。但柴荣英年早逝,他的儿子柴宗训即位时年仅七岁,主少国疑。

960年,禁军将领赵匡胤在陈桥驿发动兵变,被部下拥立为皇帝,后周灭亡。西汉末年,汉成帝、汉哀帝、汉平帝昏庸无能,朝政被王莽篡夺。西汉后期,随着土地兼并的加剧和社会矛盾的激化,王莽以外戚的身份逐步掌握了大权,最终在公元8年篡夺汉朝政权,建立新朝。东汉时期,汉殇帝、汉冲帝、汉质帝、汉桓帝都没有儿子,这在一定程度上也影响了王朝的稳定,最终在新朝之后的混乱局势中,汉室衰微,走向灭亡。

除了权臣窃国,统治阶层与民众矛盾的激化也是导致王朝灭亡的重要因素之一,这其中农民起义是典型表现。“亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”这句陈胜在大泽乡起义时喊出的话,仿佛是农民起义的号角声。公元前209年,陈胜、吴广率领900多名戍卒在大泽乡揭竿而起,他们高呼着反抗秦朝暴政的口号。

当时,繁重的赋税、徭役以及残酷的法律让百姓苦不堪言,陈胜起义就像一颗投入平静湖面的巨石,瞬间激起千层浪,大秦帝国的根基开始动摇。仅仅三年,大秦帝国就轰然崩塌。新朝末年,王莽的倒行逆施让百姓生活在水深火热之中。他推行的一些政策,比如改制失败,使得物价飞涨,社会秩序混乱。于是,绿林军、赤眉军等起义军纷纷崛起。公元23年,绿林军攻入长安城,王莽在渐台被杀,新朝灭亡。

到了隋末,统治阶层的腐败、徭役的繁重,让百姓不堪重负。从公元611年开始,各地农民起义风起云涌,如瓦岗军、窦建德起义等。公元617年,李渊父子在晋阳起兵,618年,隋炀帝杨广在江都被部下宇文化及所杀,隋朝灭亡。唐朝末年的黄巢起义,也给李唐王朝带来了沉重的打击。由于唐朝后期土地高度集中,农民大量破产,875年黄巢起义爆发。起义军转战南北,攻占了很多地方。

虽然884年黄巢被杀,但此时李唐王朝已经是名存实亡,中央政权失去了对地方的有效控制,各地藩镇割据,唐朝在风雨飘摇中走向灭亡。明朝末年,政治腐败,土地兼并严重,自然灾害频繁。1627年,白水王二起义,拉开了明末农民起义的序幕。1630年,李自成加入起义军,后来他建立了大顺政权。1644年,李自成大顺军攻入北京城,崇祯皇帝自缢于煤山,明朝灭亡,不过在明朝灭亡之前,李自成等起义军已经使得明朝内外交困,名存实亡。

在中国古代的历史观念中,还有一个很神秘的说法,那就是“天命”。如果观察那些灭亡的朝廷,似乎都失去了“天命”的庇佑。从西汉后期开始,汉成帝、汉哀帝、汉平帝都没有儿子,这种子嗣断绝的现象在东汉时期也频繁出现,汉殇帝、汉冲帝、汉质帝、汉桓帝等都没有儿子。南宋时期,宋高宗、宋宁宗、宋理宗都没有儿子。大清朝灭亡前夕,紫禁城里已经五十多年没有婴儿的哭声了。但在现代科学的视角下,这更多是一种没有科学依据的观念。

不过,从历史学的角度来看,这些灭亡的王朝都有一个共同点,那就是失去了人民的支持。无论是外患还是内患,一旦失去了民心,王朝就如同无根之木,难以长久。就像一座大厦,如果没有稳固的根基,无论外表多么华丽,最终都会倒塌。每个王朝的灭亡都是多种因素共同作用的结果,而人民的离心离德往往是压垮骆驼的最后一根稻草。

回顾中国历代王朝的兴衰,我们可以看到,朝代的灭亡是历史的必然趋势中的一部分。朝代的更迭犹如四季更替,旧的事物凋零,新的事物才会生长。而这些教训也时刻提醒着后世的人们,得民心者得天下,一个国家的稳定发展离不开人民的支持,统治者也需要妥善处理好内外部的关系,否则,再强大的王朝也难以逃脱灭亡的命运。历史就像一面镜子,它让我们看到过去的荣耀与衰败,也为我们现代社会的发展提供了宝贵的经验和警示。