“真的,罗中立的《父亲》简直把我的心都戳到了。

”在一个艺术沙龙上,一个发言引起了热烈讨论。

这幅创作于1980年的画作,曾经用它的真诚和力量,让无数观众感动不已。

那么,几十年过去,罗中立的艺术魅力是否还如当年那般打动人心?

这不仅是一个值得讨论的问题,也引发了我们对艺术变迁和时代影响的思考。

《父亲》的震撼与影响

你可能会记得《父亲》那张画,画中一个年迈的农民面容沧桑,皮肤黝黑,布满细密皱纹,手里捧着一个旧瓷碗。

他的眼神仿佛穿透了时光的迷雾,真切地望向我们。

罗中立用照片似的细腻手法,描绘出这位农民的真实形象:干裂的嘴唇、仅剩一颗牙的口、一双饱经风霜的手。

这些细节,成就了这幅画的强烈共鸣和视觉冲击。

可以说,《父亲》的出现是美术界的一声重磅炸弹,不仅改变了写实主义在中国美术中的地位,还带动了一场关于形象真实性和艺术形式的大讨论。

正是这种真实,让《父亲》成为许多人心中的经典,甚至几代人的记忆。

可是,我们都知道,艺术家的背后往往有着更丰富的故事。

罗中立1948年出生在重庆郊区,1968年毕业于四川美术学院附中,随即主动到大巴山农村生活了10年。

这段生活经历,不仅锤炼了他强大的写实功力,也让他的视野和创作题材深深扎根于农村生活。

罗中立的艺术成长之路并非一帆风顺。

在动荡的年代,他被分配到达县钢铁厂做检修工,负责工厂宣传栏的专栏画。

尽管工作辛苦,但他通过画画和接触工人的生活,积累了丰富的创作素材。

正是这些积淀,为他后来创作《父亲》打下坚实的基础。

1977年,中国恢复高考制度,罗中立成为恢复高考后第一批四川美院的大学生。

对他来说,这是一次重大的转折点,不但开启了他在艺术创作上的全新篇章,也见证了他坚定而执着的艺术追求。

留学与回归:罗中立的探索之路1983年底,罗中立作为恢复高考后第一批公派出国的留学生,前往比利时安特卫普皇家美术学院深造。

留学的经历,让他更深入了解西方艺术,但这时他却发现,真正打动他的仍然是自己本土的艺术和题材。

在国外,他回望自己创作的初衷,重新回到散发浓浓泥土气息的农民题材上。

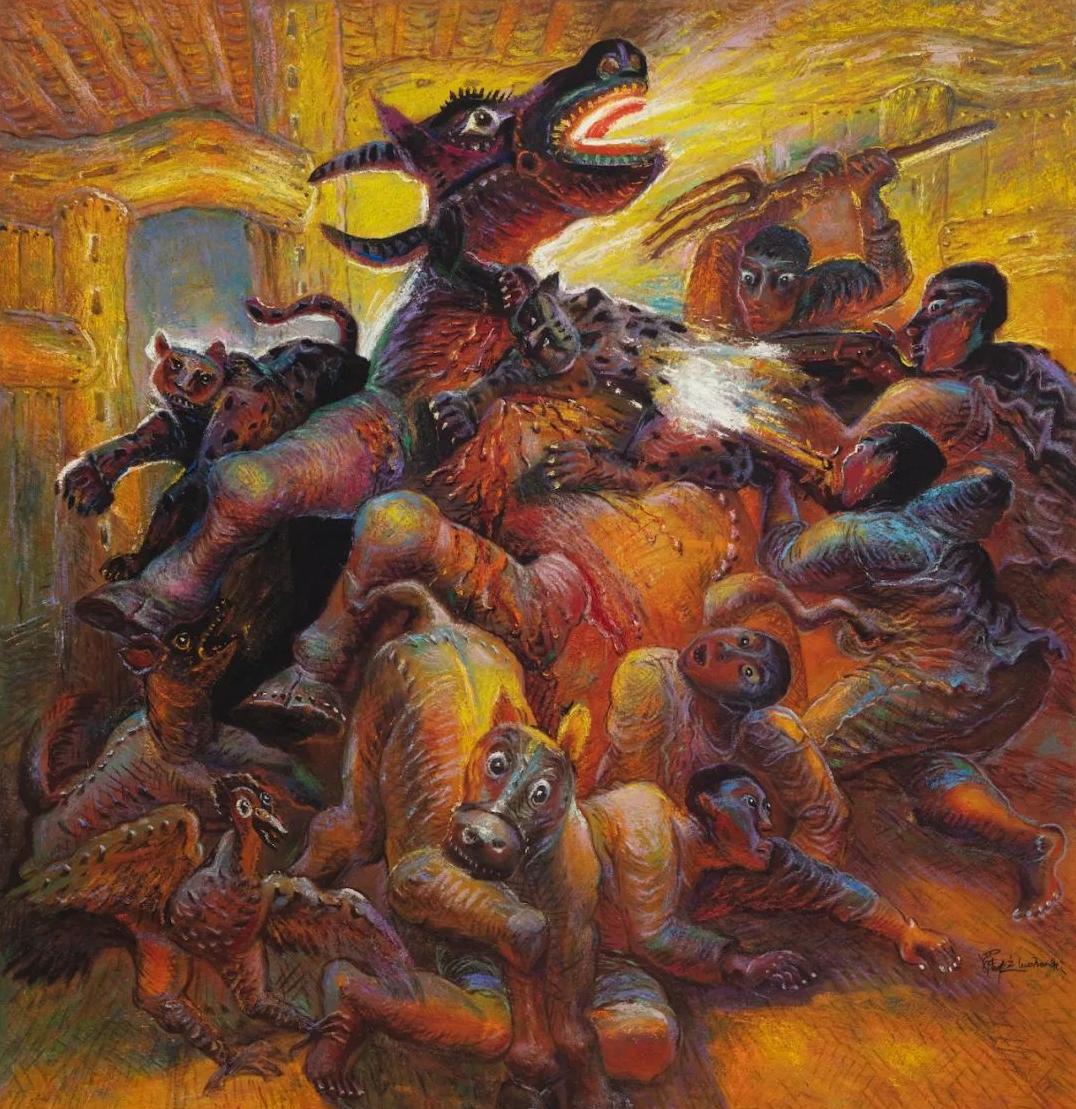

如《故乡组画》系列,这些作品继续展现了他对农村生活的深刻理解和独特视角。

这些画作不仅延续了他一贯的写实手法,更让他在艺术的道路上走得更加坚定和深远。

罗中立曾说,“炒冷饭”,即重新回到自己的根,是他留学期间最大的收获。

这种对本土文化的执着和热爱,使得他的作品在不同时代里,依旧保留那股质朴的力量,打动人心。

罗中立不仅是一位卓越的画家,他还是一位出色的艺术教育家。

从1998年至2015年,他担任四川美术学院院长,立志将其打造为一座“好玩”的大学。

一个“好玩”的美术学院意味着什么?

对罗中立而言,就是让学生在最自由和开放的环境里,充分发挥他们的创造力和想象力。

四川美术学院的虎溪校区就是他的代表作之一。

校园内布满了吊脚楼、古石桥和风雨廊桥,农田、荷塘、菜地这些老旧的设施都得到了保留,校园因此充满乡土气息。

这种独特的校园理念,吸引了无数年轻的艺术家,也为艺术教育注入了新鲜活力。

罗中立的教学理念,不仅仅在于艺术技巧的传授,他更强调学生对生活、对自然的感受和观察。

通过这种方式,学生们不仅学会了如何画画,更学会了如何用心去感受生活,创造出属于自己的艺术作品。

艺术的力量与时代的回响总结罗中立的艺术生涯,他的作品之所以能在不同年代打动人心,是因为他始终紧密联系生活,关注社会和人文情怀。

虽然时代在变,但他那颗热爱生活和艺术的心,从未改变。

每一幅画,都是他的心血和故事,传递着对人性的深切关怀与体悟。

从《父亲》到现代,罗中立用他的画告诉我们,艺术并不是高高在上的象牙塔,而是紧密连接着生活与人心的桥梁。

他的作品让我们重新思考:在快速变化的社会里,什么才是我们真正需要珍惜和传承的?

艺术的力量就在于此——它能跨越时间和空间的界限,触动我们的内心深处,引发共鸣。

罗中立的画,还在以它独特的魅力,继续打动着一代又一代的观众,激励着他们去发现生活的美与真。

我们不禁要问:在未来,艺术还能像罗中立当年那样,继续感动和启发我们吗?

或许,答案就在每一个用心生活和创作的人心中。