你听说过汽车合资企业“反向输出”技术吗?这听起来像科幻小说,但它正在中国发生。一汽-大众近日签署的战略合作协议,就揭开了这层神秘面纱的一角。大众,曾经在中国市场呼风唤雨的巨头,如今却要更多依靠中国技术来发展新能源汽车。这究竟是为什么?是大众的战略失误,还是中国汽车产业实力的飞跃式提升?这其中蕴含的深层逻辑,远比你想象的要复杂和精彩。

让我们先从一个简单的问题开始:你认为,未来十年,谁将主导全球汽车产业?是依然稳坐宝座的传统巨头,还是来势汹汹的新能源汽车企业?这个问题没有标准答案,但毫无疑问,中国正在成为这个答案中越来越关键的变量。

大众集团以往的成功模式,是将成熟的燃油车技术引入中国,再根据中国市场进行本土化适配。这种模式在过去几十年里运作良好,大众也因此在中国市场赚得盆满钵满。然而,新能源汽车时代的到来,彻底打破了这种平衡。

新能源汽车的核心竞争力,并非简单的发动机技术升级,而是涵盖电池、电机、电控、智能驾驶系统等一系列复杂技术的整合。而中国,正在这些领域快速崛起。从电池技术到电机技术,再到智能驾驶算法,中国企业已经开始在全球范围内占据领先地位。比亚迪的刀片电池、宁德时代的动力电池,以及众多中国科技公司在人工智能领域的突破,都证明了中国的技术实力不容小觑。

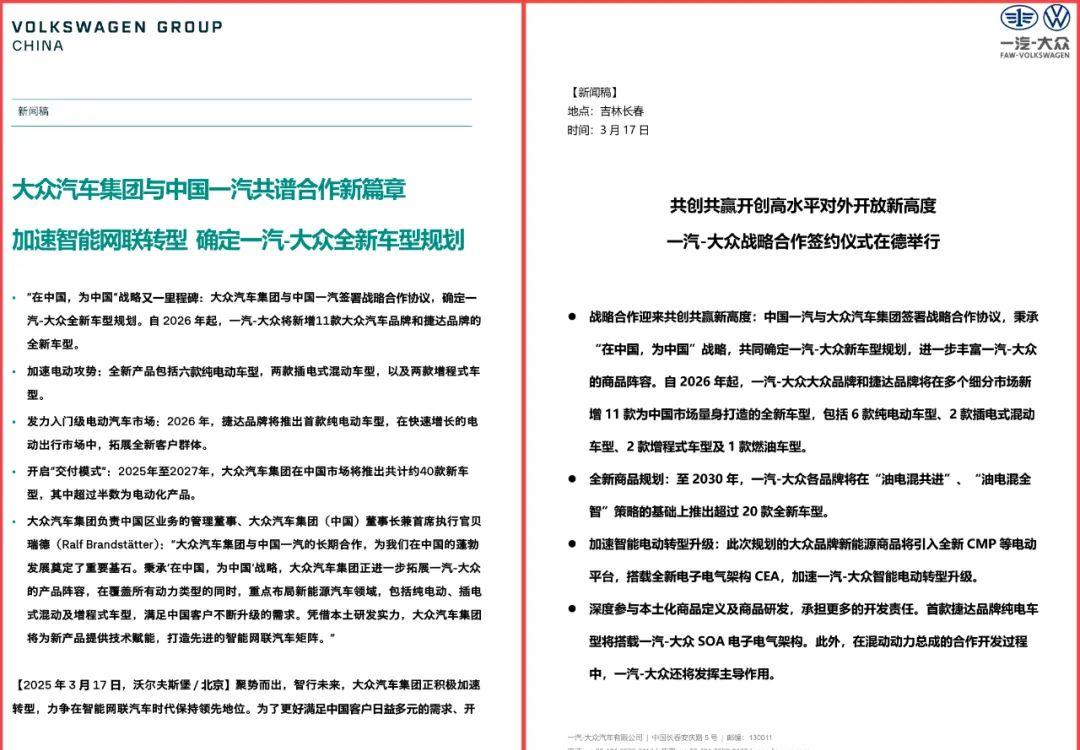

大众察觉到了这种变化,但这并不是一个简单的“认输”过程。他们并非选择从中国市场撤离,而是试图通过更深入的合作,来获取中国领先的技术和市场经验。一汽-大众新签署的协议,正是这种转变的体现。协议中,最引人注目的部分并非新车型的推出计划,而是大众集团愿意将更多关键技术和产品定义权交给中国合资伙伴。

这意味着一汽-大众将不再仅仅扮演一个“组装厂”的角色,而是将参与到核心技术研发、产品定义乃至全球战略规划中。这对于中国汽车产业来说,无疑是一个历史性的突破。

过去,我们常说“市场换技术”。但如今,“市场换技术”的模式正在发生根本性变化。中国市场不再只是廉价劳动力和巨大销量的代名词,它已经成为全球汽车产业技术创新的重要策源地。中国企业的技术实力,也获得了世界汽车巨头的认可。大众愿意分享技术,甚至将更多核心技术研发交由中国团队主导,这恰恰证明了中国技术在全球范围内的竞争力。

但这并不意味着中国汽车产业已经完全超越了西方巨头。我们仍然面临着许多挑战。例如,在高端芯片、关键零部件等领域,我们还需要进一步加强自主创新能力。同时,我们也要清醒地认识到,国际竞争非常激烈,在技术标准制定、知识产权保护等方面,我们依然需要更多的努力。

然而,一汽-大众的合作,不仅仅是单个企业的成功,更是中国汽车产业整体实力提升的体现。它预示着中国汽车产业正在从“制造大国”向“科技强国”转变。

回顾历史,我们可以发现,中国汽车产业的发展经历了三个阶段:第一阶段是学习和模仿阶段,主要依靠引进技术和合资合作;第二阶段是消化吸收再创新阶段,中国企业开始在一些领域实现技术突破;第三阶段则是自主创新和引领发展阶段,中国企业开始在全球市场竞争并占据一席之地。而现在,我们正处于第三阶段的关键时期。

数据支持了这种判断。2023年,中国新能源汽车销量已经超过全球其他所有国家和地区的总和。中国已经成为全球新能源汽车最大的市场,并拥有全球最完整的新能源汽车产业链。这不仅仅是市场规模上的领先,更是技术实力上的突破。

这意味着,中国在新能源汽车领域积累了巨大的技术优势,而这种优势并非仅仅停留在国内市场。中国企业正在积极拓展海外市场,将中国制造、中国技术带向世界。

一汽-大众的合作,只是中国汽车产业崛起的一个缩影。未来,我们将看到更多类似的合作案例,中国企业将与全球顶尖企业携手,共同推动全球汽车产业的转型升级。这并非简单的“技术转移”,而是优势互补、共同发展的新型国际合作模式。

中国汽车产业的崛起,也并非一蹴而就。它经历了漫长的发展历程,付出了巨大的努力。从最初的学习模仿,到如今的自主创新,中国汽车产业人始终怀揣着梦想,不断挑战自我,最终在世界舞台上展现了中国汽车的魅力和实力。

然而,我们不能因此而自满。全球汽车产业竞争依然激烈,中国汽车产业仍需不断创新,提升核心竞争力,才能保持领先地位。这需要政府、企业和科研机构的共同努力,需要构建更加完善的产业生态系统,需要培养更多高素质的科技人才。

总而言之,一汽-大众的合作,不仅是企业之间的战略联盟,更是中国汽车产业走向世界舞台中央的一个重要里程碑。它标志着中国汽车产业从“市场换技术”走向“技术共创”的新阶段,也预示着中国汽车产业将继续在全球市场发挥越来越重要的作用。 在未来,我们会看到更多“中国创造”的汽车技术,不仅仅服务于中国市场,更将在全球范围内引领汽车产业的发展潮流。 这并非空想,而是建立在扎实技术进步和市场领先地位上的自信预测。 数据显示,2023年中国新能源汽车出口量同比增长超过1倍,这有力地证明了中国汽车产业的国际竞争力正在不断增强。 中国汽车,正在驶向更广阔的世界。