1974年,中国第一艘核潜艇401号服役,宣告中国海军进入核时代,这无疑是中国海军发展史上的一个闪耀时刻。然而,鲜为人知的是,这艘承载着民族骄傲的“深海利剑”,最初却长期处于一种尴尬的“趴窝”状态,无法形成真正的战斗力。 这艘巨型钢铁怪兽,与其说是海军利器,不如说更像是一个技术难题的“试验田”,它顽固地展现着中国当时在核潜艇技术和工业基础上的种种不足。复杂的机械结构,关键设备的可靠性问题,无一不困扰着当时的科研人员和海军将士。它就那样静静地躺在港口,或者某个船厂的坞内,接受着一次又一次的检修,一次又一次的改进,仿佛一个沉睡的巨人,等待着唤醒它的那一刻。

这并非个例,更不是简单的技术问题,而是整个时代在工业体系和核心技术上的综合体现。 那是一场与时间、技术、以及西方发达国家技术封锁的赛跑。 想想看,在那样一个百废待兴、技术积淀相对薄弱的年代,要独立自主地研制核潜艇,那是何等艰巨的任务!这不仅仅是关于钢铁和电力,更关乎着国家意志,关乎着民族尊严。 401号的“趴窝”,也许更应该被解读为:中国核潜艇事业的磨砺和成长,正是无数次的“趴窝”和“重启”,逐步磨练出这个民族在高精尖科技领域的坚韧和智慧。

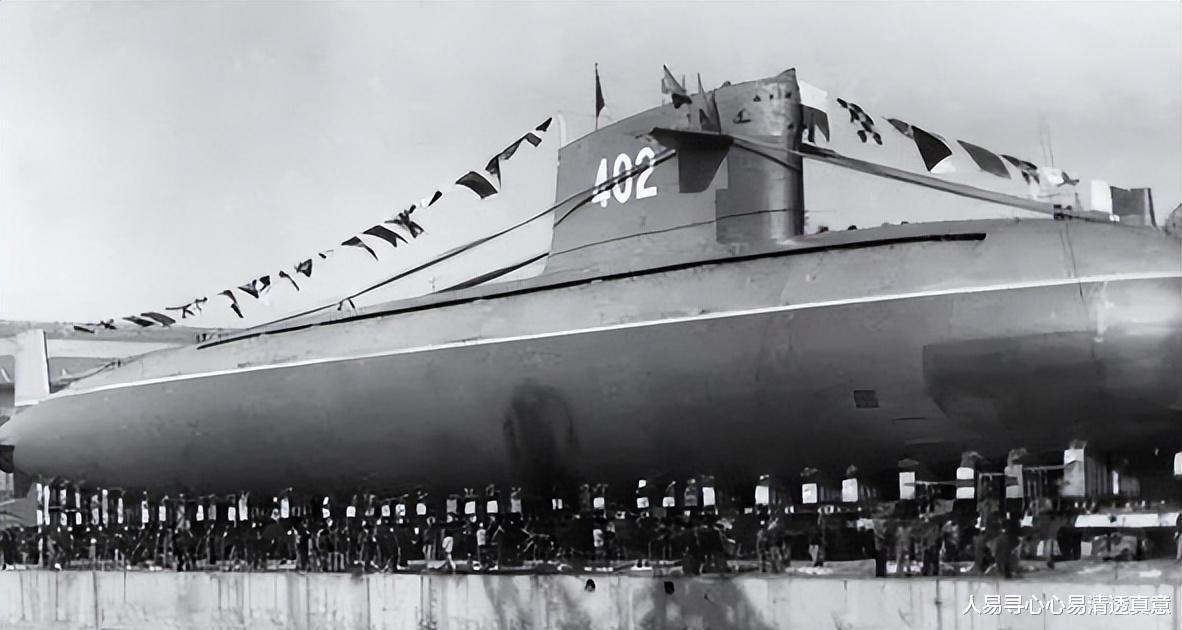

于是,为了检验中国核潜艇的远洋作战能力,海军决定进行一次史无前例的长航试验,一次真正的“深海远征”。 而最终,这个光荣而艰巨的任务,落到了402号核潜艇的肩上。 这艘潜艇,能否经受住海浪的冲击、深海的压力,以及更重要的,能否经受住自身技术的考验? 这并非一个简单的“是”或“否”的问题,而是关乎中国核潜艇发展命运的重大赌注。

134名来自全国各地的精英组成了这次远航的团队。他们,是时代的弄潮儿,是民族的脊梁。他们的平均年龄不过三十出头,却肩负着国家赋予的重任,在幽闭的钢铁空间里,他们将面对着前所未有的挑战。在试验开始前,他们进行了无数次的模拟训练,一遍遍地演练着各种可能的突发状况,力求万无一失。 然而,即使准备再充分,深海依旧充满着未知的危险。

1981年11月16日,402号核潜艇开始了它的远洋航行。这是一次充满挑战和未知的旅程,也是一次与技术故障、与自然环境、与自身极限抗争的旅程。 然而,等待他们的,远远超出了预料中的困难。在31天的航程中,反应堆居然连续5次停摆! 这就好比一辆汽车在高速公路上连续5次熄火,而且是在深不可测的海底!每次停摆,都意味着潜艇面临动力丧失的巨大危险,意味着潜艇可能失去与外界的一切联系,意味着潜艇上的134条生命将面临生死考验。

但这些水下的钢铁战士们,没有放弃,没有退缩。他们凭借着过硬的技术、冷静的头脑和顽强的意志,每次都能在仅仅30分钟内,将反应堆重启!这不仅仅是技术上的奇迹,更是意志力的体现。每一次抢修,都伴随着巨大的压力和高昂的风险。 特别是反应堆舱的抢修,更是与死神擦肩而过。 想想看,在狭小的空间内,面对着高辐射环境的威胁,在强大的心理压力之下,他们依然能够精诚合作,冷静处置,这是何等的勇气可嘉!

除了反应堆的反复停摆,他们还遭遇了来自敌对方声呐的持续跟踪和“敲击”。 这是一种无声的战争,一种在水下进行的紧张对峙。 他们能感知到来自深海的“威胁”,敌方的声呐系统如同幽灵般地窥探着他们的行踪。 艇员们必须时刻保持警惕,小心谨慎地应对,默默承受着来自深海的无形压力,他们,既是战士,也是隐忍的艺术家。

而更加令人揪心的是,就在航行途中,反应堆二回路高压蒸汽管,发生了漏气险情!这又是与死神的一场博弈。漏气意味着潜艇的动力系统将面临更严峻的考验。 但,这些在深海中战斗的英雄们,又一次化解了危机。他们的每一次成功都伴随着汗水和泪水,伴随着对生命的敬畏和对国家使命的无比忠诚。

最终,历经31天,克服了重重困难,402号核潜艇于1981年12月17日胜利返航。这个消息,如同深海中的一声惊雷,震动了世界。 这次远航试验,不仅证明了中国核潜艇具备远洋执行任务的能力,更重要的是,它打破了西方国家的质疑,向世界宣告:中国海军,拥有了真正的“深海利剑”! 这对于一个在核潜艇技术上起步较晚的国家来说,是多么振奋人心的成就啊!

此次远航,不仅是技术上的胜利,更是精神上的胜利。 他们的名字,应该被铭刻在历史的丰碑上,他们的精神,应该被永远传承下去。 这是一段英雄的史诗,一段值得我们永远铭记的故事。

那么,你对中国的核潜艇事业,又有什么样的理解呢? 你认为,在这次远航试验中,哪些因素最为关键? 欢迎在评论区分享你的观点!

拿勇士们的命换的记录!也说明当时中国核潜艇技术起步是多么的困难!