一说起秦始皇,大伙儿头一个念头准是“暴君”。这哥们儿在历史上的名声,可真是不咋地。烧书埋儒生、强拉民夫砌长城、收的税重得吓人,这些事儿都成了人家指责他的把柄。

一说到秦始皇那牛气哄哄的事儿,大伙儿头一个蹦出来的词儿准是:他整出了头一个一统天下的封建王朝!嘿,这事儿可真不小,跟变戏法似的,愣是把七零八落的国家给捏一块儿了。

您瞧瞧,这一铲子一铲子的土刨出来,秦始皇那形象啊,跟咱们原先想的可真不一样。原先那些个坏话,现在看来都是误会一场,慢慢地,大伙儿就开始热议起秦始皇的那些丰功伟绩来了。您别说,这秦始皇啊,一洗刷掉那些冤枉,立马就成了茶余饭后的热门话题。大伙儿都乐意聊聊,这位始皇帝究竟干了多少惊天动地的大事儿。这不,话题一热,连带着对他的好评也是噌噌往上涨。

他一手摆平了六国,让那春秋战国乱哄哄的百年戏码收了场。他把文字、货币、度量衡都给整得一样一样的,给后来的大伙儿团结一心铺好了路。

您知道吗,秦始皇干的那票大的,就是整出个郡县制来。这事儿,从秦朝那会儿起,就像老树根儿一样,扎在我国历史的大地里头,影响深远着呢。说起来也简单,郡县制嘛,就是给地方分块儿管,跟切西瓜似的。可别小看这一刀一刀的,它愣是让咱国家的管理变得井井有条,千百年来都管用。秦始皇这一手,可真够绝的,历史书上都得大写特写。总而言之,秦始皇搞的这个郡县制,就像是给历史车轮子上了油,让咱国家这趟车跑得又快又稳。这事儿,提起来都得竖大拇指,说是重要,那是一点儿不夸张。

秦始皇那家伙,政治眼光那叫一个毒辣,说是千古一帝,还真没冤枉他。

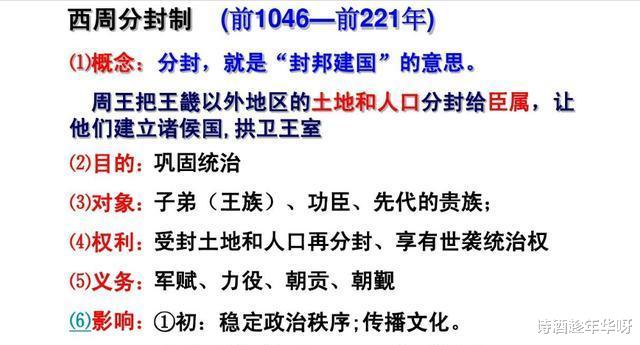

您知道吗,早在秦始皇把六国都收拾得服服帖帖之前,咱们中国那会儿玩的是分封制的路子。您想啊,西周把商朝给灭了之后,为了把自个儿的江山坐得更稳当,那是恨不得满天下都封上几个亲戚、功臣当诸侯,好帮着自己看着地盘。这一封,嘿,诸侯国那是嗖嗖地往外冒,跟雨后春笋似的,遍地都是。

想当年,周王朝那会儿可真大方,一下子分封了好几百个诸侯出去。不光是那些立下大功的家伙,连周王的亲兄弟、亲儿子们也都沾了光,一个个成了诸侯爷。

分封制啊,说白了就是让那些诸侯大爷们各自看好自家的一亩三分地,大伙儿一块儿保着周朝这个大家庭安安稳稳的。可日子一长,诸侯国们传了一代又一代,那血缘关系就跟兑了水似的,越来越淡。结果呢,这些诸侯国就开始动起了歪脑筋,你吞我一口,我并你一块,跟孩子过家家似的,乱成一锅粥了。

嘿,您知道吗,周王朝啊,因为老久没跟地方上打交道,手底下的劲儿可就松泛了。西周那会儿一完蛋,周王朝基本上就成了个空壳子,名头还在,里头早就没啥实货喽。

秦始皇这家伙,可是分封制的大赢家,他心里跟明镜似的,清楚分封制那套玩意的好坏。就因为这样,到了要给秦朝定规矩的时候,他头一回犯了嘀咕。

您瞧,嬴政这家伙,给自个儿起了个大号叫“始皇”,明摆着是想让秦朝这块牌子千秋万代传下去嘛。可您瞅瞅,那分封制撑着的周朝,风风雨雨八百年,到头来还不是散场了?这事儿啊,说明了啥?历史这玩意儿,可不是人说了算的!

所以啊,打从秦始皇那会儿起,他心里头就不怎么瞧得上分封制这套玩意儿。可话说回来,咱们中国这地界儿,大得跟个无边无际的大海似的,要是不靠分封制,皇上他老人家咋能这么快就把这么大的摊子给拢住呢?

这时候啊,朝堂里头可热闹了,分成了两拨人,为了那制度的事儿,争得脸红脖子粗的,跟俩孩子抢糖吃似的,谁也不让谁。

有那么一拨人,头儿是丞相王绾,他们铁了心要搞分封制。王绾这家伙,说起理由来一套一套的。他说,虽说秦国现在把天下都攥手里了,可那些诸侯国,各有各的活法,没人管着,早晚得乱套!

得嘞,要说那法子,最妙的就是把那些皇子们一个个打包,分发到各地当诸侯王去。这样一来,国家稳如泰山,皇权嘛,也自然更有人捧着。您看,既不折腾国家,又能让皇上威风凛凛,多省心!

王绾那小子出的主意挺顺溜,照着周朝的老路子走嘛,可秦始皇不买账。他心里明镜似的,周朝那套分封制搞砸了,他秦始皇可不想再重蹈覆辙,一心想着把这老规矩给革了。

可王绾提的那档子事儿,哪个不是得琢磨琢磨的?这一琢磨,可把秦始皇给愁坏了,脑袋瓜子都快炸了。

李斯瞅见皇上为了国家管理这事儿急得跟热锅上的蚂蚁似的,心里琢磨了好一阵子,最后跟秦始皇说:“皇上,咱不如试试郡县制这招儿咋样?”

各地既不派个皇子去镇守,也不分封啥诸侯,全凭朝廷在那设个官署,派几个官儿去管着。这些官儿谁上谁下,全得陛下说了算,就连派去的人,也得陛下点头才行。

要想不让官员在地方上成了“土皇帝”,咱得想个法子,那就是给他们定个任期,像县里、府里的官员,每隔几年就得换个岗。要是干得漂亮,嘿,那就往上升一升,享享福;可要是糊弄事儿,对不住,那就得往下降一降,尝尝苦头。这样一来,谁还敢不好好干呢?

要是当官儿的一没功劳二没过错,那就得跟其他地界儿换换岗,老在一个窝儿里蹲着可不成。等那任职的年头一到,嘿,甭管乐意不乐意,得卷起铺盖走人,朝廷那边儿早预备好新面孔来接手啦!

这么一来,官员们想死赖在一个地方,企图把自个儿的地盘搞大,门儿都没有啦!郡县制一来,权力全攥在陛下手里头,诸侯国想自个儿当家做主?那得看他们有没有那个胆儿!这样一来,啥自立为王的事儿,统统都得靠边站啦!

李斯在朝堂上那是滔滔不绝,句句都戳到了秦始皇的心窝子里。他那话儿说得,就像是专门给秦始皇量身定制的,一字一句,都那么贴心,那么对味儿。秦始皇听着,那叫一个舒坦,心里头那叫一个美。

可李斯那小子出的主意,王绾愣是不买账,“你说这官员老换老换的,老百姓哪能那么快就把事儿摸清啊?一个官一个样儿,老百姓得一个个地去适应,这不是折腾人嘛!”

“甭让老百姓去迁就那些当官的,咱在这规矩上动动手脚,立几条专门的法律不就得了。”李斯咧嘴一笑,反驳道。

在大秦啊,当官的其实挺简单,就一条,守着大秦立下的规矩走就行。甭管你是哪个衙门的,一视同仁,同级之间,谁也别瞧不起谁,权力嘛,大伙儿都一样大。办事儿?那得按章程来,流程都一样,没啥特殊。

要是郡县制一锤子定音了,那配套的律法肯定也得跟上,不像分封制那会儿,律法跟变戏法似的,各有各的样儿。

秦始皇一听李斯那话,心里头那叫一个美。他早就觉得这哥们儿有两把刷子,可今儿个才发现,嘿,自己还是低估了他!

嘿,你说得在理儿,咱大秦这一亩三分地儿,就靠那一部秦律撑着,旁的律法,咱可不兴要!”秦始皇拍板定论,利索地采纳了李斯的郡县制点子。

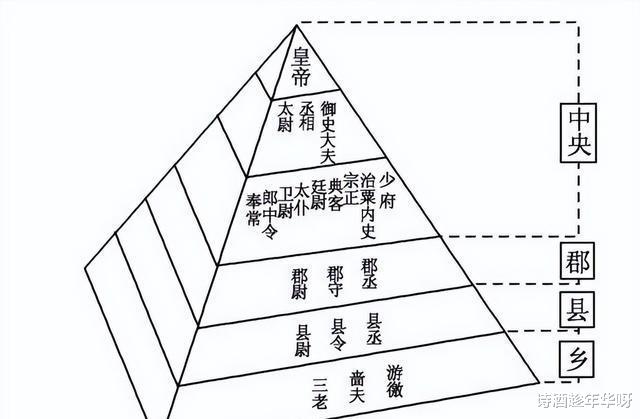

秦始皇一听李斯那小子出的主意,嘿,干脆利索,把咱大秦朝的地盘给切成了三十六块大蛋糕,每块蛋糕上还有个管事的,叫郡守。这郡守啊,就是那块地儿的老大。再往下一瞧,郡里头还分着县呢,县里头有县令或者县长,这俩职位啊,就像是郡守手下的小头目。再往下呢,还有乡、里、亭这些个小芝麻官儿管着。乡就像是村里的大队,里就像是村里的小队,亭就像是村里的岗哨,一环扣一环,整得那叫一个井井有条。

说起来乡和里啊,那都是县底下的小衙门,不过里嘛,得往乡下面再挪一挪,算是第二梯队。要是搁现在来说,里就跟咱那村子似的,里正呢,不就是村长大哥嘛!

后来啊,乡和里头的职能那是越来越重了,老百姓呢,干脆就靠着里正和乡长来主事儿了。你说这平民百姓,以前还自己张罗张罗,现在可好,全指望着这两位大爷来管管东家长西家短的。

说起那郡县制啊,可真是个妙招!它让中央对地方管得紧紧的,国家统一这事儿,就算是风吹浪打,也得稳稳当当的。你再瞅瞅那时候的欧洲,哎哟喂,简直就是一锅乱炖,跟咱们比起来,那真是天壤之别,乱得没边儿了!

嘿,您知道吗,中世纪的欧洲啊,那可是大贵族们的天下,他们跟土霸王似的,占山为王,皇室势力?人家压根儿不放在眼里。更逗的是,那时候的欧洲人对宗教那叫一个痴迷,迷得皇权都快找不着北了,神权倒成了老大,说了算!

皇室落魄了,教廷跟那些大贵族可就不客气了,斗得那叫一个热火朝天。老百姓的日子那叫一个难熬,不光得给朝廷掏腰包交税,还得再给贵族们孝敬一份。

哎哟喂,您瞧瞧,这税重得跟山似的,压得老百姓喘不过气来。结果呢?一家家,一户户,散的散,亡的亡,流离失所,那叫一个惨呐!这不就是皇权没攥紧拳头,散了摊子闹的嘛!皇权不集中,害得大伙儿跟着遭殃,这可不是闹着玩儿的!

您知道吗,咱们古代的皇上啊,都喜欢自称真龙天子,听起来倍儿有面子。不过说来也怪,除非是那王朝快不行了的当口,皇权这玩意儿,还真就少有被旁人抢了去的时候。

您瞧瞧,秦始皇那会儿整出的郡县制,简直就是给咱国家的政治规矩砌了个底儿。虽说后来这规矩被七改八改的,可咱们的政治路子啊,大体上还是绕着郡县制这根杆子往上爬的。就像是老树盘根,虽然枝叶长得七扭八歪,根儿上还是那棵老树,稳固得很!