刘老师坐在教室里,看着窗外的树,陷入了沉思。

刚才文学课上,学生们争论不休:莫言的作品真的值那么多研究吗?

有学生说,莫言的故事太有魔幻色彩,大家可能“看不懂”,有必要研究。

另一位反驳道,这么多研讨会,仅仅是因为他得了诺贝尔奖,值得吗?

这场小争论并没有立即得出结论,却留下了思考的空间。

为什么如此多的学术机构和专家对莫言的研究兴趣浓厚,十多年间举办了无数研讨会?

要回答这个问题,我们首先必须看看莫言的脚步如何从国内走向世界。

莫言获诺奖后的研究热潮2012年,当莫言成为首位获得诺贝尔文学奖的中国作家时,全国为之振奋。

这个奖项不仅是对他个人成就的认可,也让世界的目光聚焦到中国文学。

似乎是从那一刻起,国内外对莫言作品的研究开始热潮不断。

他的大多数作品背景设定在中国农村,故事里充满了浓郁的地方特色与历史变迁,这些都是吸引学术研究的重要元素。

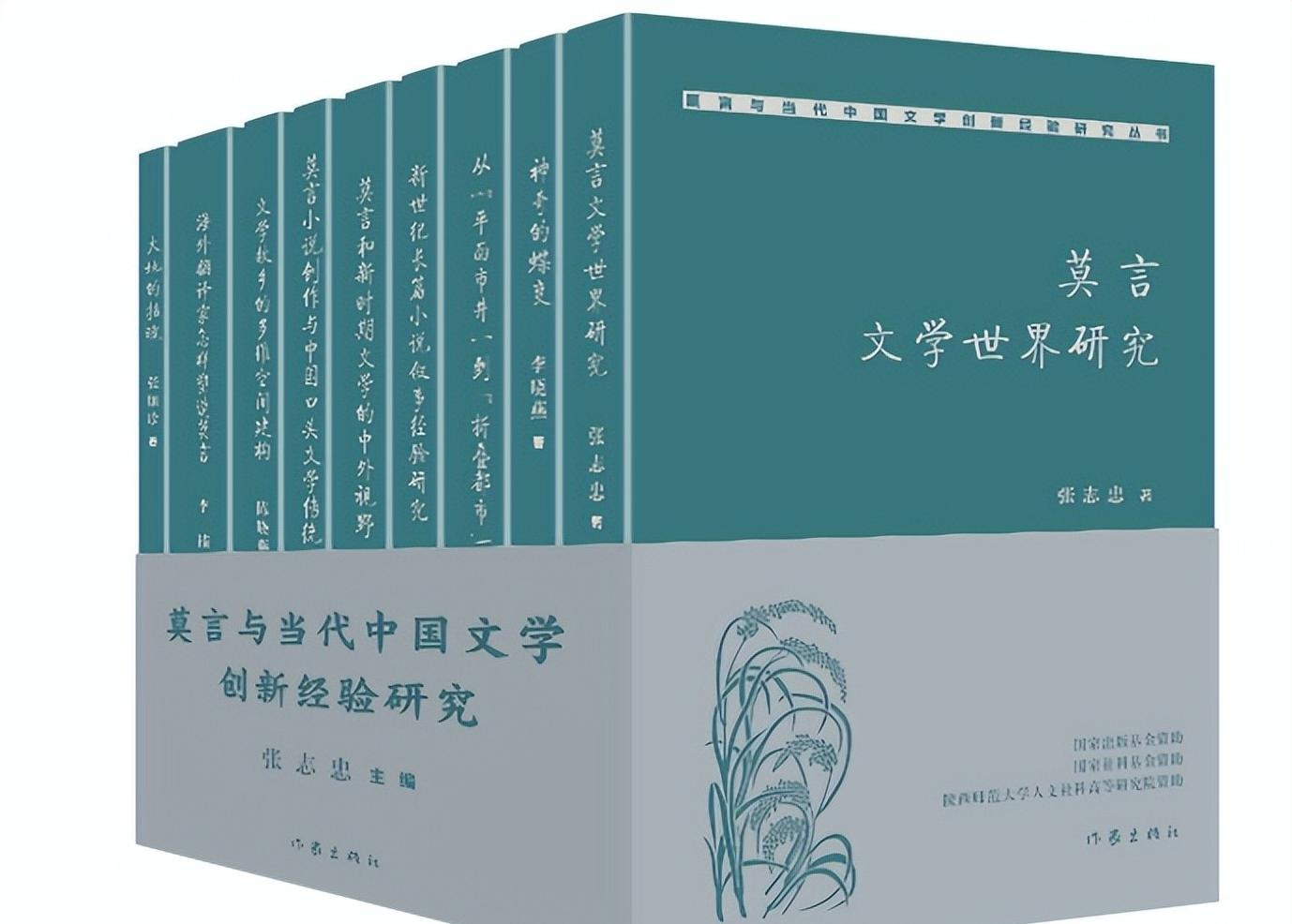

山东省甚至成立了专门的莫言研究会,一些大学也紧随其后。

牛津大学则以莫言的名字命名了国际写作中心,这是对他的全球影响力的另一种认可。

这些行为不仅是为了探索莫言故事里的中国,还为学者们提供了一个窗口,观察变革中的中国文学。

不只在国内,国外也有很多学术活动围绕莫言展开。

牛津大学的莫言国际写作中心吸引了众多国际顶尖学者,他们试图从莫言作品中找到跨文化交流的桥梁。

莫言作品的语言风格和思想内容,挑战了传统的文学界限,激发了新的研究视角。

不仅如此,每一次的莫言研讨会,都成为东西方学者间观点交锋的平台。

每个人都带着不同的文化背景和专业知识来到会议桌前,对莫言作品进行多维度的剖析与讨论。

无论是语言特征,还是时代价值,都成为讨论的对象。

为什么莫言的作品如此引人注目?

莫言的作品兼具现实与魔幻,在他笔下,真实的历史与虚构的奇幻世界完美融合。

这种风格让他在文学界独树一帜。

读者不仅能从他的作品中感受到中国北方乡土的魅力,还能感受到人物命运的波澜壮阔。

他的叙述超越时间和空间限制,使得读者在奇幻与现实间游走。

在他小说的每个章节里,都隐藏着对人性和历史的深刻思考。

从《红高粱家族》到《蛙》,浓烈的家族命运和历史沉重感冲击着大家的心灵。

这种强烈的精神冲击,是学者们追求深入研究的动力之一。

莫言本人对“被研究”的看法面对密集的研究,莫言本人曾谦虚地表示,他是个“普通的小说作者”,不值得如此大规模的研究。

这种谦逊态度减少了人们对其崇拜的距离,反而激发了更多的探讨热情。

莫言戏言,他仿佛变成了显微镜下的“解剖青蛙”,被各界学者细细研究。

即便如此,他仍认为写作才是最重要的。

莫言希望大家能把关注点从他转移到更多可能被忽视的作家作品上。

他这如同拉扯的态度,使得文学圈对“过度研究”的反思逐步深入。

他的一番话,像是一面镜子,让我们看到在学术氛围中的独特思考。

结尾:

莫言的文学成就毋庸置疑,他的作品不仅体现出个人光环,更展现了中国文学迈向世界的步伐。

研讨会的连续举办,不仅是对莫言的敬意,更是对中国故事不断走向世界的一种见证。

我们的焦点不该仅仅停留在莫言身上,而是应该在这学习和分析的过程中,看到中国文学如何以更开放的姿态迎接世界的眼光。

当你在下次沉思时,不妨想一想:除了莫言,还有哪些“不被关注”的故事等待着我们去挖掘与分享?

这样的问题或许能引领我们探索更多未曾了解的文学宝藏。