1980年是个关键的转折点。就在这年的2月,中共第十一届五中全会召开,会上有四位重量级人物——汪东兴、吴德、纪登奎和陈锡联——都主动提出了辞职。

陈永贵为何选择辞职,且为何比另外四人更晚离开?这一疑问的背后,涉及多方面的原因。首先,陈永贵在政治立场上与其他四人存在差异,这使他在特定时期仍能维持一定地位。其次,陈永贵的辞职并非单纯的政治压力所致,更多是出于个人考量。他可能认为在当时的局势下,继续任职已无实际意义,因而选择主动退出。此外,陈永贵的辞职时间较晚,也与他在政治体系中的位置和影响力有关。他需要更多时间处理后续事务,确保权力交接平稳进行。综合来看,陈永贵的辞职是多种因素共同作用的结果,既有个人的深思熟虑,也有外部环境的推动。

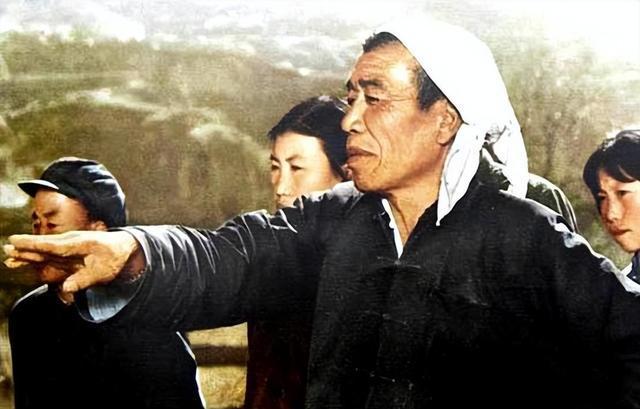

陈永贵的仕途崛起堪称时代缩影。在特定历史背景下,他凭借"农业学大寨"运动的突出表现,迅速从基层干部跻身国家领导层,最终出任国务院副总理一职。这一晋升轨迹既反映了当时的社会环境,也展现了其个人能力的独特之处。作为大寨模式的代表人物,他的成长历程与时代发展紧密相连,成为中国政治舞台上颇具传奇色彩的人物。

然而,副总理这一职位与村官有本质区别,必须具备扎实的文化素养。陈永贵的教育程度有限,甚至无法处理基本公文,显然难以承担如此重任。

作为分管全国农业的副总理,必须具备宏观视野和统筹全局的能力,而陈永贵在这方面存在明显不足。他的工作经验和专业背景使得他在处理复杂农业问题时显得力不从心,难以有效协调各部门资源,也无法制定长远的农业发展战略。这种局限性直接影响了他作为副总理的履职效果,尤其是在面对全国性农业问题时的决策能力和执行力都显得捉襟见肘。

在特定的历史背景下,陈永贵凭借出色的口才和表达能力,尚能适应当时的工作需求。然而,随着改革开放的推进,全党的工作重点转向了经济建设。陈永贵的思维方式却未能与时俱进,仍然停留在过去的模式中,导致他无法跟上时代发展的步伐。

因此,陈永贵对自己有清晰的认识,于1980年9月主动递交了辞呈。

汪东兴和陈锡联在2月就已经辞去了职务,但陈永贵却比他们晚了半年多才离开。这背后的原因主要有三点。首先,陈永贵的职务与他们的不同,他的工作内容更为复杂,需要更多时间进行交接和安排。其次,当时的政治环境变化迅速,陈永贵需要等待更合适的时机才能辞职,以避免引起不必要的波动。最后,陈永贵在任期间积累了大量的经验和资源,这些都需要妥善处理,确保在他离开后,相关工作能够顺利进行。因此,陈永贵的辞职时间较晚,是出于对工作和局势的慎重考虑。

在中央政府中,尽管陈永贵的快速晋升引发了一些争议,但他始终保持了朴实的农民作风,生活简朴,这种品质赢得了同僚们的普遍尊重。他的行为展现了一个高级官员应有的谦逊和自律,使得他在复杂的政治环境中依然保持着良好的人际关系和职业形象。

他在担任副总理时,坚持不领取副总理的薪水,而是依靠村子和省里的补助维持生活。这种无私的行为确实少见,因此大家都对他非常敬重,没有任何人对他提出异议。

陈永贵生性好动,工作越忙心里越踏实。特别是担任副总理后,繁重的公务让他找到了价值感,根本停不下来。对他而言,忙碌反而是一种享受,工作越多越有干劲。这种性格特点使他在副总理的位置上始终保持着旺盛的精力,即便事务繁杂也乐在其中。

他清楚自己或许不及其他领导出色,但依然具备一定能力,能把事情办好,展现出个人价值。因此,他内心深处并不想放弃职位。

十一届五中全会后,尽管有人对大寨模式提出质疑,但这些意见相对温和,充满善意。陈永贵对此表示理解,认为这些批评是对他的帮助,并决心在未来的工作中积极改进。他坦诚面对批评,视其为提升自我的机会,展现了勇于自我革新的态度。

随着改革开放的深入推进,社会思想逐渐开放,人们对陈永贵的批评不再有所保留。这种变化让陈永贵感到心理上的巨大落差。

陈永贵逐渐意识到,一大批有才干、有创意的年轻人正在崛起,他们的观点与自己的想法存在很大差异,导致工作中频繁产生冲突。当他向中央领导反映这些问题时,领导们却倾向于支持年轻人,并建议他调整思维,跟上时代步伐。这让陈永贵感到难以接受。

在1980年9月举行的第五届全国人大三次会议上,陈永贵正式卸任副总理一职,重新回到普通农民的生活中。

陈永贵原本打算返回大寨,因为那是他的故乡。然而,中央考虑到他的专长,安排他前往北京东郊农场担任顾问,以便他能够继续运用自己在农业领域的丰富经验。

陈永贵对这份新差事挺中意,他原本就是干农活的,如今重操旧业,还能继续贡献自己的力量。

1986年3月26日,陈永贵在北京逝世,享年72岁。

陈永贵在生命最后时刻对子女坦言:“人终有一死,我无愧于毛主席的信任。我本是个普通农民,却当上了政治局委员,这在过去和将来都是绝无仅有的。我敢说,我是第一个也是最后一个以农民身份进入中央领导层的。”这段表述直接道出了陈永贵对自己人生轨迹的评价,既展现了他对毛主席的忠诚,也突显了他作为农民从政的独特经历。他强调自己开创了农民从政的先例,并认为这一现象不会重演。整段话简洁有力,既表达了对历史的总结,也传递了对自己政治生涯的肯定。