在湖南韶山冲的一个普通农家,毛顺生的算盘声总是比鸡鸣更早响起。

这位严厉的父亲信奉“棍棒底下出孝子”,从毛润之刚认字起,就让他在油灯下记账。

九岁那年,小润之第一次在账本上写下“早稻五石”,毛顺生瞥了一眼,冷哼一声:“写得清楚,心里才有数。”

这句话像钉子一样揳进了少年的心。

谁承想,这个在账本上写满柴米油盐的孩子,日后竟用算盘珠敲出了一个新中国的财经秩序。

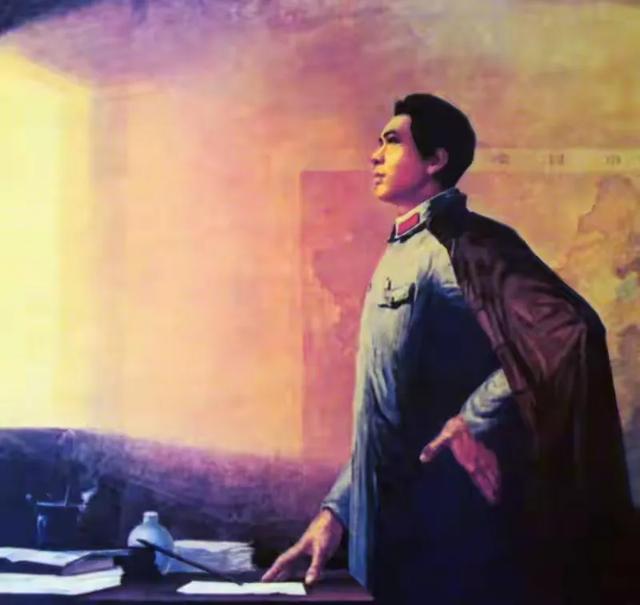

1927年,秋收起义的队伍在湘赣边界的山风里溃散成流沙。

战士们衣衫褴褛,开小差的比缴获的枪还多。

军官摆架子,士兵吃不饱,伙房的铁锅都扔进了山沟。

毛泽东蹲在三湾村的屋檐下,看着战士们饿得眼珠子发绿,突然想起父亲抄起算盘核账的场景。

他猛地站起来,拍案道:“账目不清,人心怎拢?

这革命,就从一碗平分的饭菜开始!”可问题是,一个农家少年的记账习惯,真能聚起一支军队、一个国家的心气吗?

正文:

正文:那年三湾村的祠堂里,毛泽东把账本往桌上一拍,军官们吓得筷子都掉了。

他一笔一画写下“每人每天五分钱菜金”,算到最后,节余的“伙食尾子”让战士们眼睛发亮。

有个炊事员偷给前委书记多盛了半勺菜,被当场倒回锅里,气得那战士直跺脚:“这账上可没你这半勺!”

到了月底,分到几十个铜板的战士们攥着钱,比拿到大洋还高兴。

有个老兵抹着眼泪说:“头一次觉得,当官的也是人,这革命,值!”

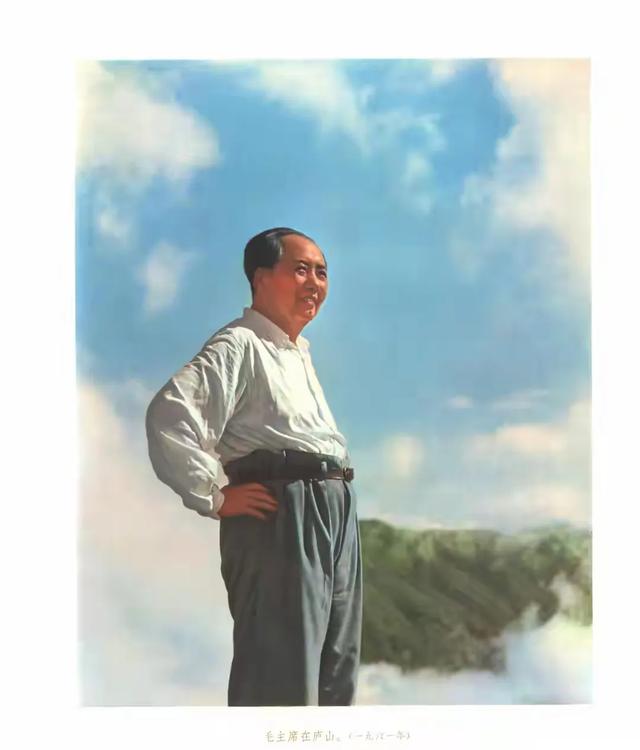

延安时期,毛泽东的菜金账本更是抠得让人心疼。

炊事员老周常犯难:辣椒二分,青菜三分,这个月的菜金眼看就不够了。

有回美国记者斯诺来做客,桌上一盘辣椒炒青菜,竟让老外惊为天物。

月底账上超了五毛钱,主席硬是让老周把辣椒都省了,结果警卫员偷垫五毛钱被逮个正着,挨了一顿批:“你这是让我搞特殊化!”老周委屈得直翻白眼:“就这标准,还特殊?”

到了中南海,毛泽东突然要给家里开支建账。

工作人员漏记了一包火柴,他立马黑了脸:“记账是原则问题!”

到后来,这本账本升级成报表,辣椒、水电费、火柴钱,分门别类,比银行账目还清楚。

有个月辣椒花销多了三毛钱,主席笑着说:“这是我的特殊嗜好,钱从我工资里扣。”

那本皱巴巴的账本,后来成了新中国财经秩序的缩影——河南闹灾荒时,他让省下的菜金给灾民买粮;干部想提高伙食标准,他拍案道:“百姓连饭都吃不上,我们凭什么?”

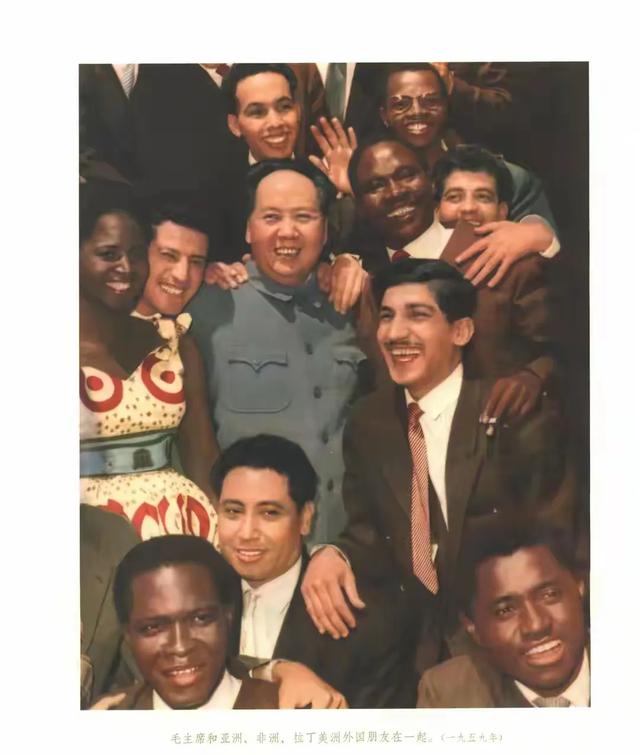

最让人哭笑不得的是,有回陈云去中南海汇报工作,毛泽东突然从抽屉里掏出账本,指着一串辣椒支出数据说:“你看这辣椒,涨了两分钱,百姓的日子就紧了。

治国如理家,这账本上的一分一毫,都是民心啊!”

陈云当时就愣住了,后来逢人便感叹:“润之这人,抠门抠到骨子里了,可就是这种抠门,让人心服气!”

结尾:

结尾:如今再看这些发黄的账页,就像翻阅一部另类的山河史。

辣椒二分,豆腐五分,这些不起眼的数字,竟比任何豪言壮语都更有力量。

毛泽东用算盘珠敲出的节奏,让一盘散沙的队伍变成了钢铁洪流,让一穷二白的国家有了最基本的秩序感。

正如那句老话:“成由勤俭败由奢。”

当某些高干子弟还在批条子换香烟时,这本账本早已写下了最朴素的真理。

有人说,润之是个“抠门领袖”,可正是这种抠门,让权力不再是黑箱,而成了人人可查的明白账。

就像他当年在三湾村说的:“账目清楚了,人心才能拢。”

今天的我们,或许该从这本账里学点什么——不是学他辣椒蘸盐的清苦,而是学他让每分钱都晒在阳光下的勇气。

毕竟,能用算盘珠聚起人心的人,才是真正的大家。而这本账,正是他写给历史的最好注脚:革命,不就是从一碗平分的饭菜开始的吗?