在艺术的广阔天地里,总有一些故事和精神,能跨越地域与文化的界限,深深触动人心。当古老的沪剧艺术,遇上神秘的敦煌文化,一场震撼人心的创作之旅就此展开。这一切,都源自“择一事,终一生”的莫高精神,它如同一束强光,直直地击中了沪剧表演艺术家茅善玉,催生出了沪剧电影《敦煌女儿》这一艺术瑰宝。

茅善玉站在讲座台上,神情专注又满含深情,将这部沪剧电影从无到有的创作历程,像讲述一个珍藏许久的宝藏故事般,缓缓道来。那故事里,藏着梦想的种子如何发芽,藏着对艺术极致追求的执着,更藏着敦煌莫高窟的千年秘密与几代敦煌人的赤诚之心。

灵感乍现,梦想启航

最初的灵感,往往源于不经意间的触动。茅善玉在一次偶然的契机中,听闻了敦煌研究院第一任院长常书鸿、“敦煌女儿”樊锦诗等敦煌守护者的事迹。这些人放弃繁华都市的生活,一头扎进了茫茫大漠,将自己的青春与一生,都奉献给了敦煌莫高窟的保护与研究工作。他们在艰苦的环境中,日复一日、年复一年地坚守,只为传承和弘扬敦煌文化。这是一种怎样的精神力量?茅善玉的内心被深深震撼,一个大胆而又充满挑战的想法在她心中悄然萌生——用沪剧这一独特的艺术形式,将敦煌人的故事搬上舞台,再通过电影的形式,让更多人了解敦煌,感受莫高精神。

这个想法一经诞生,便如同熊熊烈火,在茅善玉心中燃烧不息。然而,要将一个抽象的概念转化为一部完整的艺术作品,其中的难度可想而知。沪剧,作为江南水乡孕育出的艺术,如何与西北大漠的敦煌文化完美融合?这是摆在茅善玉和创作团队面前的第一道难题。

万里奔赴,探寻敦煌之魂

为了找到答案,茅善玉和团队踏上了漫长而艰辛的采风之路。他们多次长途跋涉,从繁华的上海来到广袤无垠的戈壁沙漠。一路上,环境的巨大反差给他们带来了诸多不适。干燥的气候、强烈的风沙,让习惯了湿润气候的他们备受煎熬。但这些困难,在他们对敦煌文化的渴望面前,都显得微不足道。

一踏入敦煌,茅善玉便被眼前的一切深深吸引。莫高窟那壮观的洞窟、精美的壁画,每一处线条、每一抹色彩,都仿佛在诉说着千年的故事。她和团队成员们一头扎进洞窟,仔细观察每一幅壁画的细节,倾听敦煌研究院工作人员讲述壁画背后的历史和文化内涵。他们与几代敦煌人面对面交流,听常书鸿如何在战火纷飞中,放弃国外优渥的生活,毅然回国投身敦煌保护;听樊锦诗如何在艰苦的条件下,坚守大漠数十载,为敦煌的数字化保护做出卓越贡献。这些真实而又感人的故事,让茅善玉更加深刻地理解了莫高精神的内涵,也为她的创作积累了丰富的素材。

在采风的日子里,茅善玉常常陷入沉思。她思考着如何将敦煌文化的元素巧妙地融入沪剧的唱腔、表演和舞台设计中。她发现,敦煌壁画中的色彩、线条和人物造型,与沪剧的柔美细腻之间,似乎存在着一种微妙的联系。而敦煌人坚守大漠的精神,与沪剧艺术家对传统艺术的传承坚守,在本质上也是相通的。这些发现,让她逐渐找到了将两者融合的方向。

艺术融合,匠心雕琢

回到上海后,茅善玉和创作团队便一头扎进了紧张的创作中。在剧本创作阶段,他们反复打磨每一个情节、每一句台词,力求真实地展现敦煌人的生活和精神世界。为了让故事更加生动感人,他们还加入了一些细腻的情感描写,让观众能够更加深入地理解人物的内心世界。

在音乐创作方面,他们大胆创新,将沪剧传统的唱腔与敦煌地区的音乐元素相结合。在保留沪剧软糯婉转韵味的同时,融入了西北音乐的高亢激昂,形成了一种独特的音乐风格。这种创新的音乐表达,不仅为沪剧注入了新的活力,也让观众在欣赏音乐的过程中,仿佛置身于敦煌的大漠之中。

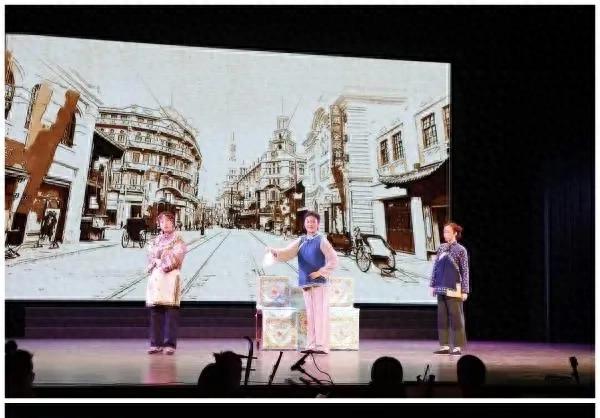

舞台设计和服装造型也是这部作品的一大亮点。舞台上,通过巧妙的灯光设计和背景布置,营造出了敦煌莫高窟的神秘氛围。服装造型则参考了敦煌壁画中的人物服饰,采用了大量的丝绸、麻布等材质,搭配鲜艳的色彩和精美的刺绣,让演员们一出场,就仿佛从壁画中走出来的仙子。

经过无数个日夜的精心雕琢,沪剧电影《敦煌女儿》终于呈现在观众面前。影片一经上映,便引起了强烈的反响。观众们被影片中精彩的剧情、动人的音乐和精美的画面所吸引,更为敦煌人坚守大漠、无私奉献的精神所感动。

茅善玉和她的团队,用一部《敦煌女儿》,完成了一次沪剧与敦煌文化的跨时空对话。他们不仅让更多人了解了敦煌莫高窟的魅力和莫高精神的内涵,也为沪剧的创新发展开辟了一条新的道路。在这个快节奏的时代里,他们的坚守与创新,如同夜空中最亮的星,照亮了传统艺术前行的方向,激励着更多的艺术家在传承与创新的道路上不断探索,勇攀高峰。