大家好,我是黑白说历史。

建安二十四年冬,寒风掠过麦城残垣。

城头最后一杆“关”字大旗轰然倾塌,青龙偃月刀坠入尘土。这位戎马三十余载的猛将,至死仍怒目圆睁,仿佛要望穿荆楚山河。

谁曾想,这个被东吴枭首的败军之将,1500多年后竟被统治阶级正式册封为“武圣”,与文圣孔子共享万年香火。

演义中,关羽参与的战役有32次,总体战绩13胜、5平、4败,除掉战平的,胜率高达85%。

然而,梳理一下正史的参战,次数总共17次,总体战绩4胜、1平、12败,除掉战平的,胜率仅25%。

今日,且随笔者拨开演义迷雾,探问历史深处:

一个正史参战胜率不足三成的将领,何以成为武圣?承载华夏千年武德?

白马斩将:孤骑冲阵铸勇魂建安五年春,黄河畔白马津金鼓震天。袁绍麾下猛将颜良横刀立马,连斩宋宪、魏续,曹军阵前竟无人敢应战。

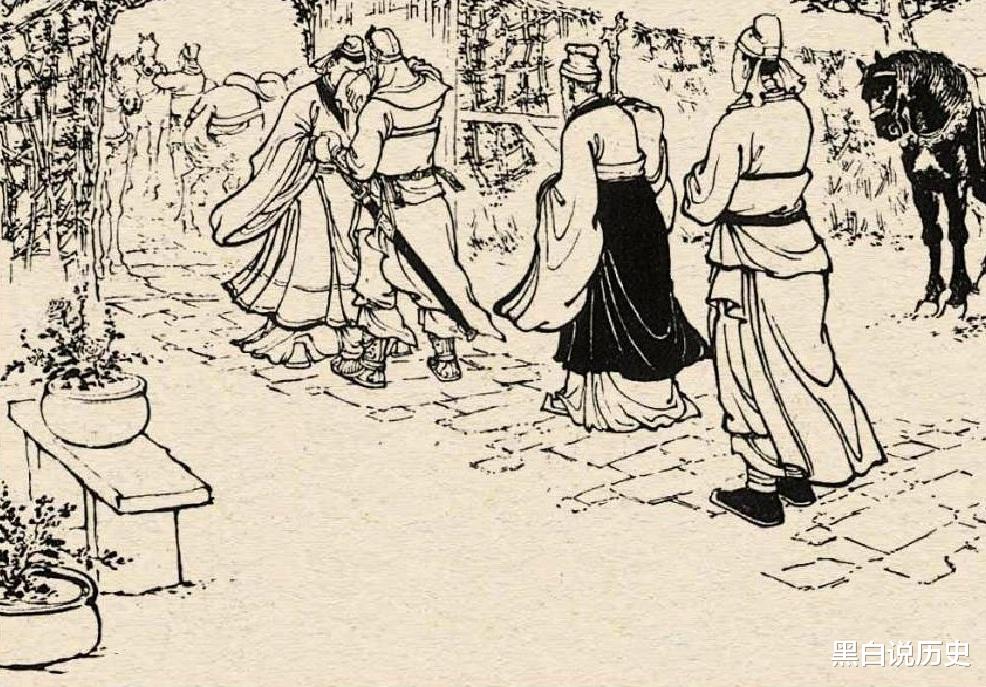

忽见赤兔如烈焰破阵,关羽倒提长刀,丹凤眼微眯间已突至颜良麾盖之下,手起刀落,猛将授首!

这是演义的剧情,正史的记载相对简略,但不简单:

“策马刺良於万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者。”没有演义里的层层铺垫,仅仅20字却更显惊心动魄。

此战堪称关羽勇武的注脚——不依战阵谋略,全凭血性胆气。这孤身冲阵的壮举,恰似太史公笔下“力拔山兮气盖世”的楚霸王再现。

许都辞金:忠义丹心照青简建安五年的许昌城,曹操将西域进贡的鎏金马鞍赐予关羽,却见他深夜独坐庭中,就着月光展读《春秋》。案头堆着汉寿亭侯印绶、金银满箱,竟似尘土般被冷落一旁。

“吾终不留,要当立效以报曹公乃去。”这番誓言被陈寿记在《三国志》中,字字如金石坠地。当关羽得知刘备踪迹,即刻封存府库、拜书告辞。帐下诸将欲追,却被曹操拦下:“彼各为其主,勿追也。”

千年后文天祥作《正气歌》,笔者以为,其中的“为严将军头”,不若改为“为关云长印”!

这份“受恩必报、见主必归”的忠义,远胜于先言断头终屈膝的严颜。

建安二十四年的荆州秋雨,淋湿了关羽最后的战甲。前有徐晃重兵压境,后有吕蒙白衣渡江,这位年近六旬的老将,终究感受到了穷途末路的绝望感。

当得知公安太守士仁、南郡太守麋芳献城时,关羽仰天啸道:“荆州重镇,今毁于我手,何面目见兄长于九泉!”此言此景,竟与楚霸王垓下悲歌遥相呼应。

最令人唏嘘处,当属麦城突围前夕。孙权遣使劝降,关羽假意应允,意图放手一搏。然最终被识破假投降的计谋,遗憾被擒杀。

演义中,此段更改为关羽断然拒绝诸葛瑾的劝降,正色而言:“玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节:身虽殒,名可垂于竹帛也。”直面吴军包围圈,终究授首。

后世更多记住的,正是演义中败亡之际的傲骨,恰成武圣神格最后的淬火。

结语:武圣非战功 浩气自长存细勘关羽三十载征伐:徐州失陷、下邳被擒、荆州败亡......若以成败论,不过是乱世中寻常败将。

当然了,所谓:不以成败论英雄。关羽正是典型的代表。

关羽能成为关公,成为武圣,最重要的就是两点——勇武和忠义。

自汉末横刀立马的威震华夏,至历代帝敕层层加冕,云长公终化身为跨越三界的华夏战神。

宋室南渡之际,徽宗挥毫泼墨,以“义勇武安王”金册昭告天下,令赤面长髯的忠勇形象铭刻山河。

蒙元铁骑踏破中原,顺帝却于大都紫极宫中敕封“崇宁护国真君”,丹墀之上青龙刀影与萨满鼓声共舞,胡汉交融间守护神威愈显。

及至万历年间,九重宫阙降下“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”尊号,鎏金牌位直入凌霄,从此庙堂江湖皆闻帝君驾前香火缭绕。

满清入关定鼎,顺治帝以“忠义神武关圣大帝”重塑精神图腾,乾清宫匾额与绿营兵符同映赤胆。

待雍正挥动朱笔,“武圣”二字终成煌煌典册,太牢之祀与乡野社戏共绘神格,千年名将终成横贯儒释道三教的华夏至尊。

青龙偃月耀千秋,忠魂不泯铸神坛。

诸君若到解州关帝庙,不妨细观那副楹联:

“匹马斩颜良,河北英雄皆丧胆;单刀会鲁肃,江南名士尽低头。”

(本文主要参考《后汉书》《三国志》《三国演义》等)

对于关羽的武圣之名,是否因勇武和忠义之成全呢?

欢迎评论区煮酒论英雄!