在1955年,新中国首次实行军衔制,共授予了一千多名将军。

这是一个相对公平的名单,但毕竟当初解放军有数百万人,要做到绝对公平是不可能的事,背后还有很多因素导致会出现特殊情况。比如准兵团级的干部就有几人不同寻常。

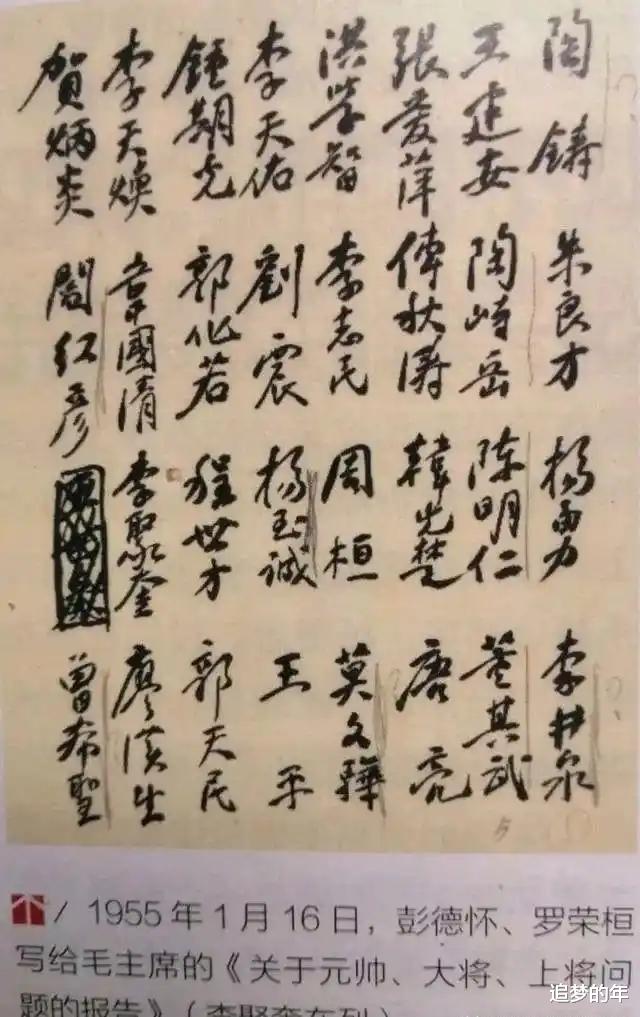

1952年评级时,共有64人被定为准兵团级,他们在大授衔之际,除了宋裕和、张致祥、周骏鸣、张凯、周文龙5人离开军队未参与授衔外,基本都是中将,人数高达58位。

另外有陈沂、袁也烈、段苏权、解方4人授少将;贺炳炎1人授上将。这就很奇怪了,明明大家级别相当,为何军衔却能差出两截?

能成为特例,背后肯定都是有原因的,我们来逐个分析。

陈沂在几人中相对来说知名度较低,这跟他工作性质有很大关系。而他军衔偏低,恰恰也是出于这个方面。

他1931年就参加革命,主要从事宣传工作,是组织很重要的一支笔。可惜在1933年,多次批评国民党不抵抗政策的他,被反动派逮捕,判处5年徒刑。

在其父的运作下,陈沂于1935年出狱,辗转至上海继续宣传抗日救亡,并在不久恢复组织关系。

全面抗战爆发后,陈沂继续从事文化、宣传战线上的工作,广泛报道抗日根据地艰苦卓绝的斗争,让我党所做的贡献被更多人看到。同时他也培养出众多人才,在干部培养方面立有大功。

解放战争时期,陈沂调往东北,转过一阵后勤,到新中国成立,又重回老本行,担任了解放军总政治部文化部部长。

从上述经历可以看出,陈沂的工作性质偏向于幕后,不如军事、政工、参谋等职务贡献直观。

且他有被捕而离队的经历,这种事情当年也是个敏感点,毕竟谁都不敢确保这期间有没有变节行为,如果有,将来翻出会是个大麻烦,所以授衔时一般都有顾虑。

两大因素加起来,陈沂这位准兵团级干部就只是少将。

袁也烈的起点相当高,他既是黄埔二期学生,又因为成绩出色担任过黄埔四期教官,属于林的老师。南昌起义中,他担任24师72团3营营长,此时林、萧克、聂鹤亭、许光达、杨至成等都是连级干部,粟裕还只是警卫队班长。袁也烈在级别方面有所领先。

但他1931年在上海治疗时被反动派逮捕,导致被关押近6年之久。等他重获自由回归组织时,已远远落后那些昔日的部下。

且由于离队时间太长,组织对他的工作安排也很慎重,起初只负责统战、兵运,直到1942年才重回一线。

后来袁也烈职务倒不算低,担任过渤海军区司令员、济南警备区副司令员、山东军区第二副司令员兼参谋长等职。在渤海军区他有两个副手:宋时轮、廖容标。

如果按早期资历,袁也烈要拼上将完全没问题,但毕竟有11年没能率部作战、期间还有近6年与组织断绝联络,这无可避免会影响到授衔,所以他也是准兵团少将。

段苏权1934年10月就担任过红军师政委,这年他才18岁,看起来前途不可限量。但他所在的黔东独立师是为了掩护大部队而临时重建的,没多久也被打散了,师长王光泽牺牲。

段苏权稍微幸运,被当地百姓李木富救了一命幸免于难,可之后也跟组织断开联络。直到1937年全面抗战爆发才找到太原八路军办事处归队。

他是红二方面军的老人,职务上倒是不低,但在东北的辽沈战役期间,他率领的八纵因攻打机场、丢失小紫荆山、攻城迟迟未突破三件事,被东野司令员连续批评。

大战一结束,段苏权就离开野战部队,转到东北军区任职。离队加表现不突出,导致他最终被授少将。

解方曾经担任过志愿军参谋长,职务非常高,但他早年属于东北军中,直到1941年才正式前往延安以共产党员的身份战斗。

从27年建军算起,他缺乏了14年革命经历,光是这一点,就注定他军衔不会太高,否则那些老革命肯定有意见。

或许有人说,吕正操、万毅不也是从东北军过来的吗?为什么能授上将、中将?

那是因为吕正操和万毅都带了部队起义,跟解方几乎孤身一人前来本质不同,造成的影响也不同,且吕、万都担任过地区一把手,解方却长期居于副职,自然在军衔方面会有区别。

这四位看起来被授低的准兵团级少将,其实都没有从头到尾全程走过党的战斗岁月,这点必然会造成影响。而准兵团级上将贺炳炎,是存在几分照顾因素的。

如果按照硬性标准,贺炳炎红军师长、八路军副旅长、解放军军长、准兵团级的履历很难成为上将,这些条件哪怕放在中将里也不算突出。

不过贺炳炎是红二军团所剩无几的高级干部,红二军团又是红二方面军真正的源头,必须要有上将代表,最终他算是破格提升。

土地革命时期的红二军团确实太艰难了,要面临敌人的重兵进攻不说,段德昌、万涛、孙德清等人还被肃掉,以至于难找出高级将领代表,大将中的许光达也是同样情况。

许光达1932年5月去往苏联治疗、1938年初才回到延安,缺席了根据地建设最重要的几年。1952年军队评级时许光达被定为正兵团级,正常来讲,也是上将的标准。

但作为三大主力,红二方面军的红二军团必须在各级将官中都有代表,因此许光达、贺炳炎就分别成为了大将、上将的代表。

本来被定为副兵团级的廖汉生也拟授上将,只是教员觉得各级将官人数太多了,应适当减少。

贺龙认为,贺炳炎为革命付出太多,廖汉生又是自己的亲戚,理应发挥谦让精神,最终贺龙删去廖汉生的名字,让贺炳炎成为上将。

当年授衔的目的之一,就是为了团结各个“山头”的同志,一些我们看起来高或低的情况,其实背后都有更深层次的考量。总的来说,还是非常合理的。