【引言】

1944年,林徽因因病卧床,当得知弟弟去世的消息时,她深受打击,心情极度悲痛。在这种情感的驱使下,她创作了悼念弟弟的诗句,表达了对逝去亲人的深切哀思。

林徽因作为中国知名的文学家和建筑学家,其贡献和影响力备受推崇。她的家族同样享有盛誉,特别是她的弟弟林恒,在家族中尤为突出。

林恒毅然放下书本,投身军旅,成为了一名空军飞行员,为抗日事业贡献自己的力量。他和他的同学们在抗战中英勇奋战,最终都献出了年轻的生命,他们的平均年龄还不到25岁。

【一、林恒投笔从戎,放弃清华学业】

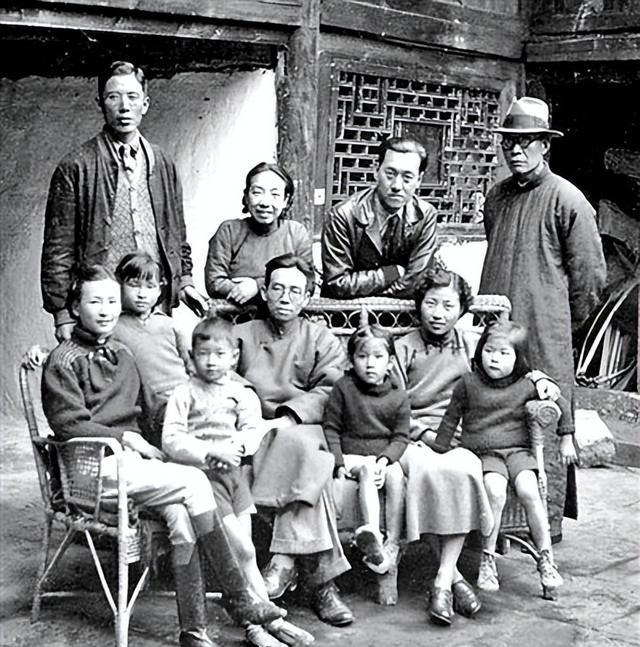

林徽因和林恒虽非同母所生,年龄相差十余岁,但在众兄弟姐妹中,两人感情最为亲密。林恒是父亲侧室所出,平日里姐弟二人接触的机会并不多。

林长民早年留学海外,学成归国后投身于国家的建设事业。作为林家长女的林徽因,深得父亲宠爱,自幼便随父亲周游各地,眼界开阔。这种丰富的阅历为她日后的成长奠定了重要基础。

此时的林恒还是个襁褓中的小宝宝,连最简单的“姐姐”这个词都还不会说。

林徽因刚满21岁,父亲林长民就在军阀混战中遇难。年仅7岁的弟弟林恒从此与姐姐相依为命。两人在这段共同生活的日子里建立了深厚的感情,林徽因也自然而然地承担起了家庭重担,成为家中的顶梁柱。

父亲离世后,家庭经济状况逐渐紧张。尽管林恒没有像姐姐那样有机会出国深造,但他的基本生活需求和教育资源并未受到影响。林恒自身非常勤奋,学业成绩一直名列前茅,最终成功被清华大学机械系录取。

林恒选择攻读机械专业,初衷是希望通过技术推动国家发展。然而,1937年7月7日,卢沟桥事件突然发生,全面抗战由此拉开序幕。

林恒在爱国情怀的驱动下,面对家人的劝阻,果断放弃了清华大学的入学机会,转而选择报考中央航空学校。他成功被录取,成为第十期飞行学员的一员。

【二、林徽因举家南迁,遇上8位飞行学员】

1937年,日军占领北京后,林徽因和梁思成决定前往昆明避难。此时,梁思成收到了一封来自日本的邀请函,对方希望他能赴日参加活动,借此机会躲避战乱。

面对日本方面的拉拢,梁思成和林徽因坚定地选择了拒绝。他们始终秉持着对国家的忠诚,从未动摇过自己的信念。在民族大义面前,他们毅然决然地放弃了优渥的生活条件。随后,林徽因携家人踏上了艰辛的南下迁徙旅程,历经长途跋涉,只为坚守心中的理想与追求。

从北京到昆明的旅程漫长而艰险,全家人在途中不仅要忍受长途跋涉的劳累,还得时刻提防突如其来的空袭威胁。林徽因体质本就虚弱,在这种紧张不安的环境中,她的健康状况进一步恶化,频繁患病。

1937年年底,林徽因一家抵达湖南晃县,此时她的健康状况急剧恶化。连续多日的高烧使她面色苍白,体力明显下降,身体状态十分虚弱。

梁思成焦急万分,像热锅上的蚂蚁一样坐立不安。全家人经过长途奔波,身上的盘缠所剩无几,生活变得异常艰难。更让人头疼的是,林徽因生病了,看病都成了大问题。

天快黑了,梁思成还在四处寻找落脚的地方。就在这时候,他意外地听到了小提琴的旋律。在这动荡不安的年代,能听到如此优美动人的音乐实属罕见。

梁思成和林徽因循着悠扬的琴声一路探寻,最终来到了一户人家门前。梁思成抬手轻轻叩响了紧闭的门扉,敲门声响起的同时,原本持续不断的琴音突然中断。

门口站着八个身着空军制服的年轻人,他们的神情既带着坚定又透露出几分青涩。梁思成略显局促地表明了来访的目的,这些学生立刻热情地邀请他们进屋。

林徽因长期患病,学生们得知后立即腾出一间屋子供她暂住。在他们的悉心照料下,林徽因的健康状况逐渐改善。

他们很快就熟悉了。原来两人都是航空学校第七期的学生,接到学校通知,也正在向昆明转移。由于日军频繁突袭,他们暂时停留在晃县避难。

林徽因和梁思成对这些学生格外关心,特别是因为林恒也在航空学校学习。每当见到他们,林徽因仿佛看到了自己的弟弟。

林徽因在晃县期间,与八名学生建立了深厚的情谊。即使后来大家分散到了昆明,他们依然保持着密切的书信往来。这段跨越地域的友谊,见证了他们在动荡年代中相互扶持的珍贵情谊。

1938年1月,林徽因和她的家人历经艰辛终于抵达昆明。然而,昆明的日子并不轻松。她的健康状况每况愈下,体重不断下降,心理状态也日益恶化。更糟糕的是,日军的轰炸频繁威胁着这座城市的安全。

林徽因对昆明的自然风光颇为喜爱,在动荡的战争岁月里,她找到了一处宁静的院落作为安身之所。来到昆明后,她经常与八位学员一起聚会。

林恒时常邀请朋友们到家中相聚,大家在一起谈天说地,气氛十分融洽。由于这些年轻人在昆明举目无亲,林徽因便热情地招待他们,把他们当作自家人。久而久之,林徽因身边多了八位情同手足的年轻人。

林徽因和梁思成在昆明参加了八位弟弟的毕业典礼,作为他们的监护人,两人对弟弟们顺利完成学业表示祝贺。当时,林徽因是这些年轻人在昆明的唯一亲属。

林徽因对待那八位偶然相识的年轻飞行员,就像对待自己的亲弟弟林恒一样,充满了关怀和怜惜。他们选择成为飞行员的那一刻,就已经将自己的生命奉献给了祖国。

【三、死亡消息接踵而至,林恒也不幸遇难】

航校大门上挂着一行醒目的标语:“怕死就别来”。这句话不是吓唬人的,它真实反映了学员们的日常。每个走进这里的人,都得有豁出去的觉悟。飞行训练不是儿戏,稍有不慎就可能付出生命的代价。这里的学员,每天都要面对生死考验,没有过硬的胆量和心理素质,根本撑不下去。这条标语,就是给所有想报名的人提个醒:没那个胆量,趁早别来。

在那个年代,中国的空军实力相当薄弱。尽管得到了美国和德国等国的支持,但整体空军力量仍然不足。当日本发动空袭时,中国几乎无法有效应对。

飞行员的培养极其困难。林恒等人虽然在校表现优异,但实战经验几乎为零。对他们来说,首次执行任务就是生死考验。即便掌握了扎实的航空理论,在真实的空战中,要全身而退也绝非易事。

1941年,刚走出校门的林恒接到上级命令,奔赴双流基地抵御日军的进攻。在这场激战中,他不幸阵亡。与林恒命运相似的飞行员不在少数,林徽因所熟识的八位年轻战友也相继在抗战中献出了生命。

在战乱时期,由于大多数亲属的住址处于敌占区,他们选择将林徽因作为紧急联系人。这些烈士阵亡后,阵亡通知单被直接寄往林徽因的住所。

自1941年开始,林徽因接连得知九位弟弟在战争中阵亡的噩耗,其中也包括她的亲弟弟林恒。面对如此沉重的打击,林徽因内心深受创伤,于是提笔创作了悼念弟弟的诗歌。

这些飞行员大多刚从学校毕业,牺牲时平均年龄不到25岁。自那以后,林徽因家每年7月7日饭前都会默哀三分钟,这已成为他们家的惯例。

中国侨网报道了一群在历史上扮演重要角色的华人飞行员,他们在20世纪初期积极参与了中国的航空事业,这些被称为“飞鹰”的华侨为中国的航空发展做出了不可磨灭的贡献。这些飞行员大多在海外接受过专业训练,随后带着先进的技术和知识回到祖国,投身于航空救国的伟大事业中。他们的努力不仅推动了早期中国航空工业的起步,还在多个历史关键时刻发挥了重要作用。尽管他们的故事在当代鲜为人知,但这一群体的贡献应当被铭记,他们是连接中国与世界航空技术的重要桥梁,也是华侨爱国精神的生动体现。通过回顾他们的历史,我们可以更好地理解华侨在中华民族复兴进程中所扮演的角色。

林徽因在昆明的时光被云南网于2022年8月27日详细记录。这段时间,她不仅参与了当地的文化活动,还积极推动了文学和艺术的发展。她的影响力在昆明留下了深刻的印记,成为当地文化史上不可忽视的一部分。通过她的努力,昆明的文化氛围得到了显著提升,吸引了更多的文人墨客前来交流与创作。林徽因的这一段经历,不仅丰富了她个人的艺术生涯,也为昆明的文化繁荣做出了重要贡献。