从“大魔王”凯特.布兰切特、“肉弹”斯嘉丽.约翰逊再到“石头姐”艾玛.斯通、“暮光女”克里斯汀·斯图尔特……尽管美国传奇导演伍迪·艾伦的电影作品中从来都不缺乏大牌巨星,但这部由他在2012年执导,西班牙、美国、意大利联合制作的浪漫爱情喜剧电影——《爱在罗马》,其演员阵容之强大和奢华,还是不由得令观众们在心底发出一声“哇塞”。

杰西·艾森伯格、艾伦·佩姬、佩内洛普·克鲁兹、亚历克·鲍德温、罗伯托·贝尼尼……这些名字其中的任何一人称之为国际巨星都毫不为过,在《盗梦空间》、《社交网络》、《香草天空》、《美丽人生》等众多经典电影作品中,这些巨星们都是当仁不让的男一号和女一号。而在本片中,这些巨星们却联袂出演,通过发生在旅游圣都罗马的几段情感和生活经历,令观众们在对历史悠久、风光旖旎的罗马城市景色大饱眼福的同时,在伍迪·艾伦那惯有的讽刺和戏谑手法中,一边被那些充满幽默的对白和情节逗得捧腹大笑;一边感受爱情的甜蜜浪漫与生活的百味杂陈。而某些以“知识分子”自诩的观众和伍迪·艾伦的资深影迷,则或许依旧能够透过本片喜剧的表象,感知到影片其内在的悲剧底色,即所谓浪漫爱情的塑料本质、世界的荒诞疯狂与人类生命内在的孤独与悲凉。

本片由四个相互独立的故事穿插在一起组成,讲述了来自不同国家的人在罗马经历的种种故事。其中安东尼奥(亚历山多·迪波利饰演)与他新婚新妻子米莉(桑德拉·马斯特洛纳迪饰演)的故事线带有明显的视觉奇观性,整个故事给人印象最深的似乎是饰演风尘女的西班牙女神佩内洛普·克鲁兹的性感身材与撩人容颜,其内在的表意功能则显得较为常规化与表面化。因此这段情节略过,本文主要描写对其他三段故事的观感。本文含有严重的剧透内容,没有看过影片的朋友建议先去观看之后再来读这篇文字,以免剧透影响到观影体验。

故事一:调侃“娱乐圈”的无聊与乏味,暗讽民众热衷于娱乐八卦的特性

中年秃头男皮萨内罗(罗伯托·贝尼尼饰演)原本属于那种特别无聊的中产阶级,有一份办公室的工作,和妻儿一家人过着无人问津的普通生活。片中的旁白对他的评价是老实可靠、为人和善、碌碌无为。但是当毫无征兆之下,媒体的镜头突然对准他,并通过电视节目、新闻报道等大众媒介,将这位原本普通乏味的普通人推到万众瞩目的聚光灯下、成为娱乐焦点时,这位中年秃头男的生活便立马发生了翻天覆地的变化。

无数的电视节目和新闻媒体采访他,询问他关于对许多重大问题的看法。尽管他的回答内容空洞、毫无营养,但并不影响其成为新闻报道的头条。他洗漱的习惯、早餐吃的哪种食物、穿的内裤款式也迅速成为大众所热衷讨论的热点话题。他和妻子一起参加各种明星云集的上流社会活动,妻子那廉价的棉质外衣和脱丝的长袜在媒体的过分解读下成为了时尚的代表。在生活中,明星们对他投怀送抱,声称作为一个名人妻子,必须接受和其它人共同分享同一个丈夫……

出于人性的本能,皮萨内罗很享受名气所带来的奢华生活,但“上流社会”的另一面还是让这位中年秃头男不厌其烦。他抱怨电视台每天问他的那些他根本不了解也不知从何回答的问题;烦恼于媒体的猛追猛打和毫无个人隐私的生活状况。直到突然有一天,依然是在毫无征兆的情况下,媒体突然抛下他,将镜头对准了另外一个路人……当皮萨内罗终于庆幸自己不再受媒体的骚扰,回归了自己以往的生活后。没过多久他便又不习惯无人问津的生活,开始怀念众星捧月、万众瞩目的经历。他冲到街上向路人大喊自己是无人不知的明星,在车水马龙的街头配合着夸张的肢体动作,向大众高喊自己洗漱的习惯、早餐吃的哪种食物和穿的内裤款式……尽管所说的是同样的内容,但此刻的他给人的感觉无疑像是个行为癫狂的小丑。

这时曾经接送过他的司机出现在街头,并悠悠的告诉他:“生活是残酷的,无论是默默无闻的穷人还是赫赫有名的富人,都无法得偿所愿。但必须二选一的话,还是当名人富人好点”。这段让观众捧腹的故事,与其说是伍迪·艾伦对于明星和娱乐圈其虚幻无聊本质的揶揄,倒不如说是对于普通民众热衷于追捧娱乐圈八卦行为与动机的含蓄讽刺。

作为电影行业明星制的发明者——美国好莱坞在一百多年前便已经发明并逐渐建立起了一套极为成熟有效的明星培养、宣传与营利体系。那些明星们的日常生活习惯、感情绯闻和八卦话题虽然并不具备知识和艺术层面的营养,甚至可以称之为无聊,但却足以喂饱大多数民众空虚的内心与贫乏的精神世界。因此,娱乐圈充斥着那些空洞的、无聊的新闻和热度话题,其原因并非是明星们向往和追求那些东西,而是因为他们明白广大民众们需要和喜欢这些东西,并可以依此来收获话题度以达到营利的目的。在这个生物链中,真正内心空虚、精神无聊的是广大民众而非资本和明星这些娱乐圈的顶部阶层,后者只是引导和迎合前者的需求而已。

民众们出于自我迷恋的本性,将自身内在的欲望与想象投射到明星身上,将通过关注明星们的生活和内心想象中的身份互换,以达到精神层面一种虚幻的想象性满足。但导演伍迪·艾伦无疑是极为聪明的,他深知观众们会讨厌并逃避这些真相。因此,在这个故事的结尾,导演用穷人和富人都有烦恼这样虽然正确但并不完整的表达,遮蔽起某种真相,继续给予观众们一种虚幻的充实感和满足感。让大众们相信无聊和乏味的是明星和媒体,而非大众自己,以一种讽刺的态度调侃娱乐圈顶层群体的生活,无疑是对普通民众最具欺骗性的一种心理安慰。

故事二:所谓“永生难忘、刻骨铭心”爱情经历的塑料本质

时隔多年,功成名就的建筑师约翰(亚历克·鲍德温饰演)在罗马旧地重游,这位美国钻石王老五再次走过那道长满绿色藤蔓、充满诗意的小巷,不由回想起自己年轻时曾经在这个城市所经历过的一段难忘浪漫爱情。他遇到了年轻人杰克(杰西·艾森伯格饰演),在与杰克以及他的女友莎莉熟识后,他们一起来到机场迎接来自美国的莎莉闺密莫妮卡(艾伦·佩姬饰演)——一位性格开朗、美丽活泼的演员。随后,在接下来的一段时间,约翰见证了杰克背叛自己女友,爱上莫妮卡并与之擦出爱情花火的过程。

在许多男生的认知中,莫妮卡确实属实极具魅力与吸引力。这位在好莱坞不得志的演员不仅美丽聪慧、充满活力、聊天时妙语连珠,而且可以轻松自如地谈论叶芝的诗歌、陀斯妥耶夫的文学、安东尼奥.高迪和霍华德.活克的建筑风格。杰克在与莫妮卡的相处中逐渐被后者的魅力所吸引,无法控制的爱上了她。

尽管作为过来人,约翰不停的提醒杰克。莫尼卡的内在与她所表现出的外在印象其实截然两人。对于文学、建筑和音乐,莫尼卡并非真的了解,她知道的只是文化符号、名字和流行词。但不能否认她的聪明,她知道在什么场合讲什么样的话,让自己那些浅薄的认知产生最大的社交效果。实在撑不下去的时候,便迅速转移话题,将氛围带到自己所熟悉和能够掌控的节奏。

但和几乎所有的男性行为一样,杰克还是无法自控地背叛女友莎莉,和莫尼卡开始了被他们称之为“上天注定、情比金坚”的热恋。正当杰克庆幸自己找到真爱,沉湎在短暂而甜蜜的浪漫恋情中时,莫尼卡接到了好莱坞制片人打来的电话。在得到自己获得了一部A级片影片的重要角色后,面对事业上的重大机遇,莫尼卡马上登上了回美国的飞机,从此永远的离开了杰克的生活。

对于爱情,无论是电影、小说还是现实生活人们口中的讲述和自我回忆,似乎我们已经习惯于将太多华丽的词汇与美好的想象附加于爱情之上。却很少有人能够以一种冷峻的态度,来解剖所谓“浪漫爱情”中,人们基于自恋本性、生理欲望、虚幻性想象的行为与心理动机。人们习惯于过度强调自我在爱情中的付出与恋情中的甜蜜与浪漫,而忽略了爱情中同时也充满的自私、欺骗、背叛和虚伪。

而更加残酷的是,为了填补自己平庸生活的无趣和人生经历的苍白。于是乎,多少充满了欺骗、自私,被现实和物质所轻松打败的恋情,被经历者自我美化成为美好、难忘、浪漫的珍贵回忆。这样的包装,在与他人的交流中可以充当自己人设的华丽外衣以欺人,在自我意识中则能够填补自己乏味、平庸、空虚的人生所带来的失落、无助与挫败感以自欺。更可以遮蔽掉自己人性中的黑暗面,获得一种虚幻的心理慰籍与道德面的自圆其说。

伍迪·艾伦是通透的,也是残酷的,面对爱情的态度,他丝毫没有自恋所导致的自我欺骗。而是通过这段故事,寥寥几笔就把人性虚伪的外衣扯掉,将人性中的自私、自恋与自我欺骗的遮羞布扒光,将那种充满了塑料感的所谓“浪漫爱情”如泡沫般虚幻的本质,以及在这个过程中那潜藏在人性深处的黑暗面,暴露在阳光下供大庭广众审视。这种对爱情的解构,令我们想起电影大师英格玛.伯格曼在作品中对于亲情和家庭关系的诠释。

直面自身真实而不堪过去的态度,即需要智慧,也需要勇气,更多的时候,可能还需要财富和社会地位所带来的充实感与底气。但对于普通大众来说,所需要的、所习惯的可能依旧是一种虚幻的自洽感。而只要当人类对镜自照时,依旧迷恋镜中自己那个虚幻的镜像,那么发生在无数人身上所谓浪漫爱情的传奇神话,就永远不会结束。

故事三:在戏谑与揶揄中传递出生命的孤独与悲凉

这段剧情主要讲述了已经退休的歌剧导演杰瑞(伍迪·艾伦饰演)和他的妻子菲利普斯(朱迪·戴维斯饰演),从美国来到罗马,与女儿意大利籍的未婚夫米开朗基罗(弗拉维奥·帕伦蒂饰演)一家人见面。杰瑞偶然间发现了自己的亲家公吉安卡罗具有与生具来的歌剧歌唱天赋,于是不顾众人反对,历经种种曲折,最终将原本从事殡葬业的亲家公送上坐无虚席的舞台,圆梦舞台剧主唱的故事。

但这段听起来昂扬、励志的故事,却在伍迪.艾伦那充满想象力、笑料不断的情节和对白设计下;在他对于生命充满智慧和洞察力的哲思中;以及他那悲观、冷峻的生活态度里。让观众们在捧腹大笑之后,不由得脸色渐渐凝重,开始回味世界的荒诞与个体生命那无法逃避的孤独与悲凉。

伍迪.艾伦饰演的杰瑞不甘心退休,在他的认知中事业的退休意味着精神的死亡。这位性格敏感、有点神经质,将歌剧事业当作自己毕生理想的固执老头儿,依旧希望能够继续歌剧创作。而与他相伴半生,身份为精神病医生的妻子则常常以挖苦的方式劝阻他。夫妻间的对话常常伴随着下面的语境:

对话1:

杰瑞:“你是个幸运的人,你嫁了个聪明人,我的智商高达150-160之间。”

菲利普斯:“你那智商是按照欧元算的,折合成美元就没有那么高了”

对话2:

杰瑞:“我独特的大脑不符合精神分析理论中的自我、本我和超我的说法”,

菲利普斯:“是的,因为你的脑袋里是三个本我”

在杰瑞不顾妻子、未来女婿家人的反对,执意要亲家公投身歌剧事业,不要浪费自己天赋的过程中。这样充满幽默感的对白依然常常令观众莞尔:

对话1:

米开朗基罗:“我父亲唱歌是一种乐趣,不是要赚钱”

杰瑞:“钱也很有乐曲啊,钱是绿色的(美钞),哗哗作响,还可以用来付账单”。

对话2:

杰瑞:“我就是不喜欢被陈规的箱子禁锢。”

菲利普斯:“箱子,真是个好词,听着你已经退休了,你认为退休意味着死亡,亲家公是殓葬师,负责把人送到箱子里,而你却想从箱子里爬出来……”

在将亲家公送上万人观看的舞台的过程中,杰瑞顶住了来自家人和社会面各方的重重阻力。针对亲家公在参加试唱时的精神紧张、发挥不如人意的状况,他想到吉安卡罗在洗澡时状态很好,于是干脆打造出一个特殊的浴盆搬上舞台,让亲家公在舞台上光着身子一边洗澡一边演唱;妻子和女婿一家人的反对,其中甚至包括亲家母的拔刀相向,也没有动摇杰瑞的信念和行动。在试唱成功后,杰瑞作为导演,更是从服装、音响、灯光、舞台调度等各个环节,打造了名为《小丑》的整个舞台剧,让亲家作为主唱登台。演出的结果似乎也没有辜负杰瑞的坚持和付出,亲家公在舞台上的演唱赢得了台下观众雷鸣般的掌声,新闻报道也对吉安卡罗的歌喉赞不绝口。

然而,那种套路化的励志故事、大团圆的戏剧性结尾自然不是伍迪.艾伦的电影风格。倘若他真的这么俗套,在全世界范围内就不会有那么多的影迷对他又爱又恨了。在这个故事的结尾,那堪称“魔鬼一击”的反转,让这出原本励志、上扬,充满幽默与戏谑的生活剧,瞬间转场成为一首充满宿命感的生命悲歌。在新闻报道的后半部分,文章写到:除了吉安克罗先生完美无缺的演唱之外,无论哪个异想天开,创造出这场愚蠢歌剧的人,都该被拖出去斩了。

吉安卡罗凭借嗓音的天赋,轻松地实现了自己的歌唱梦想。而对杰瑞来说,尽管歌剧是自己一生的理想与信念,也尽管付出了巨大的努力,但观众的掌声、媒体的赞誉的对象却并非他,与往常一样,媒体对于他的依然还是诋毁与恶评。在这一刻,这个故事的主角光芒瞬间从圆梦歌剧表演的吉安卡罗,转到了将毕生精力投身于导演舞台剧事业的杰瑞身上,而这个角色身上所迸发出的炸裂的人物弧光,在猝不及防下,如重锤一般瞬间击穿了观众们的内心。大家不由从故事前面喜剧、成功、励志的虚幻中惊醒,带着强烈的情绪共鸣,与杰瑞一起体认在每个人漫长又短暂的生命岁月中,那无处不在的打击、失望与挫败感。

脱离了世俗范畴的个人理想,从来都是生命的奢侈品。而可以雅俗共赏、让万众为之动容的艺术才华并不是每个为理想而行动的人都能够拥有的。拥有理想是个体权力,能为理想坚持和付出是个人选择,而永远也无法到达理想的彼岸,则是绝大部分普通人必然的宿命。成功有时是一种幸运,更多的时候除了后天的不懈的努力之外,更需要与生俱来的天赋。而对于大多数的普通人来说,岁月流逝、年华易老,倘若生命没有沦入世俗,那或许便注定要承受恒久的孤独与悲凉。而必须接受并习惯的现实是:你的理想、你的追求、你长久的付出、努力,在为数众多的他人眼中,都仅仅只是笑话和谈资。

伍迪.艾伦的电影总是让人在笑声之后回味残酷、现实的人生,无论是故事1中名利的浮华,还是故事2中爱情的塑料质感,再或者回到自我本体,故事3中杰瑞那为之坚持一生的信念与理想,那宿命般的挫败结局。在他的电影序列中,笑料与幽默的形式外衣所包裹之下的,是人性深处的自私、短视和软弱,现实世界的无常与荒诞,生命的短暂和必然消亡的悲剧宿命。

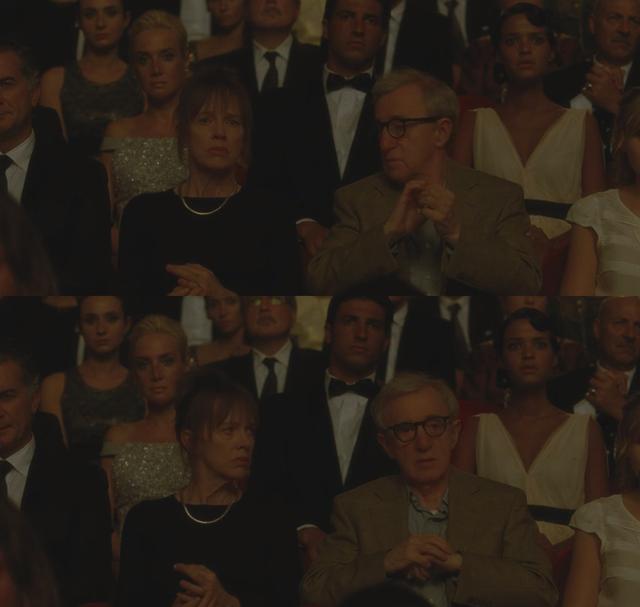

尽管生命的底色如此悲凉,但作为芸芸众生一员的我们,纵然不再迷恋生活那层虚幻的华丽外衣,也依旧会在有限的生命中找寻一缕阳光、一抹温情。在本片中,最令笔者动容的一幕来自在座无虚席的歌剧院中,吉安卡罗登台演唱前,杰瑞和妻子在观看自己导演的歌剧时的一个短暂镜头。注视着舞台上自己理想的成果即将再次接受观众和媒体的评判,一脸紧张的杰瑞不禁将自己的目光投向妻子,他的表情中流露出紧张与无助。显然在漫长的歌剧导演生涯中,他已经历过太多的失意与挫败。妻子显然能够觉察到杰瑞的目光与丈夫此刻那脆弱的内心。她选择用一副全神贯注的表情观看舞台上丈夫的作品,假装沉浸在歌剧中没有看到丈夫的注视。等杰瑞将注意力又转向舞台后,她则回望了丈夫一眼,眼神在包容中充满怜惜。显然作为相伴半生的爱人,她非常明白丈夫的作品会受到媒体怎样的评价。尽管平时争吵不断,但在关键的时刻,她以最大的温柔支持和抚慰着自己爱人的内心。

这不经意间充满爱意的眼神,那些虽然历经失败、挫折,却依旧坚持的理想。便在浩瀚的宇宙中,残酷的现实社会里,黑暗的人性深海中,生命意义与人类文明的那一丝微光。