公元73年,西域小城内剑拔弩张。汉朝使节班超率领36人,与匈奴使团200余人狭路相逢。在这场看似实力悬殊的较量中,班超不仅没有退缩,反而率众奋起反击,最终以寡敌众取得了令人难以置信的胜利。这一历史场景不禁让人深思:为何体型精悍的汉人能在近身搏斗中战胜"以彪悍著称"的游牧民族?历史记载和现代研究揭示,我们对游牧民族的认知或许一直存在着某种误区。从《蒙鞑备録》的详实记载,到现代人类学的科学统计,一个截然不同于影视作品中的游牧民族形象正在浮现。

斗转星移话古今

斗转星移话古今

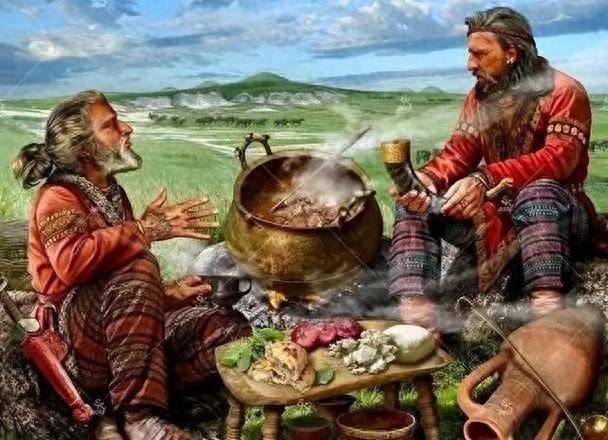

在当代影视作品中,草原民族往往被塑造成高大威猛、骁勇善战的形象。这些作品中的游牧民族战士们,个个身材魁梧,体格健硕,骑马射箭无人能敌。

这种刻板印象已经深深植入了现代人的集体记忆之中。在许多人的想象中,北方游牧民族天生就比农耕民族更适合战争,更具有战斗力。

然而,翻开历史文献,一个完全不同的真相跃然纸上。南宋史官赵珙在《蒙鞑备录》中的记载,为我们勾勒出了截然不同的游牧民族形象。

书中详细记述了当时蒙古人的真实样貌:个子矮小,体型瘦弱,最高者不过五尺有余。他们的面部特征是颧骨突出,脸型深凹,胡须稀疏。

这些记载与我们今天在电视剧中看到的形象形成了鲜明对比。在现实中,这些游牧民族过着极其艰苦的生活,他们贫困潦倒,能力有限。

更有意思的是,这种身材矮小的特征并非偶然。现代人类学研究数据显示,即便在今天,蒙古族大学生的平均身高仍然没有超过汉族同龄人。

这种体格特征的代际传承,从侧面印证了历史文献的真实性。在古代环境更为恶劣的条件下,游牧民族的体格特征可能更不及现在。

造成这种现象的根本原因在于生存环境和生活条件。与北欧日耳曼人不同,东亚游牧民族所处的漠北地区资源匮乏,气候恶劣。

这片土地无法提供充足的营养供给,游牧民族不得不在极其艰苦的条件下谋生。他们的主要食物来源是动物奶制品和捕获的小型动物。

普通游牧民族能够享用到肉食的机会极其有限,往往只有在重大节日才能分到一些肉汤。这种营养不均衡的状况,直接影响了他们的身体发育。

因此,当我们重新审视历史时,就会发现一个有趣的现象:正是这些看似弱小的游牧民族,凭借着精湛的骑射技术和特殊的作战方式,在历史上写下了浓墨重彩的一笔。

实战对决胜负见真章

实战对决胜负见真章

汉朝与北方游牧民族的对抗,从来都不是单纯的体格较量。公元前129年,卫青率领万余骑兵在河南地区与匈奴主力展开激战,这场战役完美展现了汉军的近战优势。

当匈奴骑兵脱离战马,不得不与汉军步卒展开肉搏战时,情况发生了戏剧性的转变。汉军将士凭借精良的铠甲装备和娴熟的刀法技巧,在近身搏斗中占据了绝对优势。

史料记载,匈奴人习惯于骑马远射,一旦被迫下马与汉军近战,往往难以招架。这种情况在《汉书》中多有记述,匈奴士兵在近距离格斗时表现出明显的技术短板。

汉军将士经过系统的军事训练,掌握了一整套完整的作战技巧。他们不仅能熟练使用长兵器进行阵地战,还精通短兵相接时的格斗技巧。

在众多历史战例中,最具代表性的是李广将军的"夜战明月"。当时李广率领三百精锐,在夜色掩护下突袭匈奴大营。

匈奴人仓促应战,失去了骑射优势,被迫与汉军展开近身肉搏。结果可想而知,三百汉军将士全歼敌营两千余人。

这种胜利并非偶然,汉军将士的战斗力源自严格的训练制度。汉代军队实行"选锋陷阵"制度,专门挑选身强力壮的士兵组成突击部队。

这些精锐士兵每日操练刀法枪术,经常进行实战对抗。通过不断练习,他们掌握了极其高超的近战技巧。

特别值得一提的是,汉军将士普遍具备过硬的体能素质。他们日常训练包括负重行军、攀爬险阻等项目,这些训练为近战搏斗奠定了坚实基础。

从出土的汉代兵器来看,汉军装备精良,制式统一。铁质长剑、青铜戈矛、精钢刀具,这些武器在近战中发挥出强大威力。

相比之下,游牧民族的武器以轻便为主,主要用于骑射。他们的刀具虽然锋利,但在近身搏斗中往往不及汉军兵器的实用性。

史书记载了一个生动的细节:匈奴士兵的皮甲虽然轻便,却难以抵挡汉军精钢兵刃的劈砍。而汉军的铁甲不仅能防护箭矢,在肉搏战中更是占尽优势。

这种装备上的差距,在战场上往往起到决定性作用。当双方展开近距离搏杀时,汉军将士凭借精良的装备和高超的技巧,常常能以少胜多。

在长期的军事对抗中,游牧民族逐渐认识到这一短板。他们开始改变战术,尽量避免与汉军进行近距离接触。

这种战术的转变本身就说明了一个问题:在真刀真枪的近距离搏杀中,看似彪悍的游牧战士并不占优势。恰恰相反,训练有素的汉军才是真正的近战之王。

近年来的考古发现进一步证实了这一点。在西北边陲出土的汉代军事遗址中,大量的训练场地、兵器作坊和军营遗迹,都展现出汉军的专业化程度。

军事战略巧布疑兵阵汉朝军队在与游牧民族的对抗中,不仅展现出近战的优势,更体现出高超的战略智慧。这种智慧集中体现在一系列经典战役中,特别是卫青、霍去病时期的军事行动。

公元前119年,霍去病在漠北之战中创造性地运用了"围魏救赵"的战术。他率领精锐骑兵深入匈奴腹地,迫使匈奴主力回援,从而打乱了敌人的整体部署。

这场战役的关键在于汉军将士展现出的超强机动性。霍去病的骑兵部队在极短时间内完成了数百里的行军,出其不意地突袭了匈奴后方。

汉军不仅在战术上出其不意,在战略层面更是步步为营。他们在边境地区修建烽火台网络,构建了一个完整的军事预警系统。

这套系统能够在最短时间内将边境情报传递到中央。根据考古发现,汉代烽火台之间的平均距离约为十里,保证了信息传递的及时性。

在军事部署方面,汉军采用了独特的"多兵种协同"战术。骑兵负责突击和追击,步兵承担阵地战和攻坚战,弓弩手则提供远程火力支援。

这种战术体系在河西走廊的战役中发挥了决定性作用。汉军各个兵种密切配合,让游牧民族引以为傲的骑射战术失去了效果。

公元前121年的河西之战就是一个典型案例。汉军先用轻骑兵引诱匈奴主力深入,然后由埋伏的步兵和弓弩手形成合围之势。

这场战役中,匈奴人完全陷入了汉军设下的战术陷阱。当他们意识到危险时,已经被汉军分割包围,最终遭受重创。

汉军的军事创新还体现在后勤保障体系上。他们在边境地区建立了一系列屯田基地,解决了远征军队的粮草供应问题。

这些屯田基地不仅为军队提供补给,还成为了汉朝经营边疆的战略支点。军队可以依托这些基地进行长期作战,大大增强了战略纵深。

在装备发展方面,汉军也走在了时代前列。他们改良了骑兵装备,发明了更适合骑战的马鞍和马镫,提高了骑兵的战斗力。

这些技术创新让汉军骑兵能够在马上更稳定地射箭和使用长兵器。甚至在纯骑兵作战中,也能与游牧民族的骑兵部队展开有效对抗。

汉军的军事素养还体现在严格的军纪军规上。他们实行严格的军功制度,将士们的每一次作战表现都会被详细记录。

这种制度激发了将士们的战斗热情,也保证了军队的战斗力。在战场上,汉军将士表现出高度的纪律性和组织性。

通过这些军事创新和制度建设,汉军成功地将游牧民族的战术优势转化为劣势。他们用智慧和组织力,弥补了在机动性上的不足。

在长期的军事对抗中,这种系统性的军事优势发挥出越来越重要的作用。游牧民族逐渐意识到,单纯依靠骑射优势已经无法对抗日益强大的汉军。

以史为鉴纵横捭阖间汉朝与北方游牧民族的军事对抗,最终以汉朝的全面胜利而告终。这场持续数百年的较量,不仅改变了中国的军事格局,更深刻影响了此后两千年的中国历史。

公元前60年,匈奴五部归附汉朝,标志着汉匈战争进入了新的阶段。从此以后,游牧民族不得不改变传统的军事策略,开始学习和借鉴汉军的作战方式。

这种军事文化的融合带来了深远的影响。游牧民族逐渐意识到,单纯依靠骑射优势已经无法适应新的战争形态。

在随后的历史发展中,北方游牧民族开始系统性地学习汉军的军事体系。他们不仅模仿汉军的装备制度,还借鉴了汉军的训练方法。

这种军事文化的交融在魏晋南北朝时期达到高峰。北方少数民族政权纷纷建立起类似汉军的军事体系,形成了独特的"胡汉融合"军事文化。

唐朝时期,这种军事文化的融合达到了新的高度。唐军的建制中既有传统的汉军特点,又吸收了游牧民族的骑射优势。

这种军事体系的演变,充分证明了汉军近战优势的历史价值。即使在骑兵主导的战争年代,步兵的近战能力仍然是决定胜负的关键因素。

从历史的角度看,汉朝军队创造的军事传统影响深远。他们建立的军事训练体系、装备制度和战术原则,成为后世军事发展的重要基础。

考古发现表明,汉代军事遗存中的许多技术特征,在隋唐时期仍然可以找到延续的痕迹。这种军事文化的传承,构成了中国古代军事发展的主线。

特别值得注意的是,汉军的近战优势并非建立在单纯的体格优势上。他们通过系统的训练和严格的军事制度,将个人武力转化为群体作战能力。

这种制度化、规范化的军事体系,成为后世中国军队的典范。唐宋时期的军事改革,很大程度上都是在汉军制度的基础上展开的。

从军事史的角度看,汉军的成功经验具有普遍意义。他们证明了在古代战争中,训练有素的职业军队往往能够战胜依靠天然优势的部落武士。

这个历史经验影响了中国此后两千年的军事发展。历代王朝在组建军队时,都特别注重训练和制度建设,而不是一味追求士兵的个人勇武。

近代考古学的研究进一步证实了这一点。出土的汉代军事文书显示,汉军的管理制度异常严密,每个士兵的训练情况都有详细记录。

这种制度化的军事体系,让汉军能够持续保持高水平的战斗力。即使在后期,汉军仍然保持着较高的作战能力。