“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”这首脍炙人口的儿歌早已成为一个时代的记忆。

而这首歌的出处《护士日记》中,王丹凤也是让很多人记忆犹新的女演员,她在中国电影史上像一颗安静的星,亮而不刺眼。

她1924年出生在上海,2018年去世,活了94年,经历了战乱、新中国成立、特殊年代等多个历史阶段。

而她不仅是50年代的绝美女星,颜值不输王晓棠,还是“22大明星”之一,更因低调、善良和智慧生存之道,成为那个时代少有的“清流”。

01

0140年代的上海,电影圈热闹得像个大集市,胡蝶、周璇、李丽华这些大明星风头正劲,新人想冒头可不容易。

17岁的王丹凤,凭着一张清秀的脸蛋和天生的灵气,接到了人生第一部电影《新渔光曲》。

这部片子让她一炮而红,成了上海滩的新晋小花,观众被她的美貌吸引,导演们也开始找她拍戏。

但那时候的电影圈,竞争可不只是靠演技,很多演员为了抢主角,费尽心思,甚至不惜拉帮结派,王丹凤却没这心思。

她接到的角色常常是配角,比如在杨小仲导演的《春》和《秋》里,她演了个戏份不多的富家小姐高淑贞,站在周曼华和李丽华旁边,安静地当绿叶。

1943年《红楼梦》拍摄时,剧组请她演薛宝钗,她明明更适合林黛玉的清秀气质,却没一句怨言,认真演好宝钗,把风头让给袁美云和周璇。

她的这种态度,在圈里传开了,导演觉得她好合作,演员觉得她没架子。年轻时的王丹凤,用谦逊和努力,慢慢站稳了脚跟。

5年之后,上海的局势动荡,王丹凤跟着电影圈的潮流去了香港,那时候的香港电影业正起步,机会多得像天上的星星。

她接连拍了《锦绣天堂》等片子,演技和美貌双双在线,很快就火了起来。

短短两年,她的名字和周璇、胡蝶并列,香港的观众爱她,制片人也争着找她签合同。

但王丹凤的心,没完全留在香港,1950年,她去广州参加慰问演出,看到新中国热火朝天的建设景象,心里像被点燃了一样。

她觉得自己该回去,为祖国的电影事业出力,于是,她果断收拾行囊,回到上海,加入了刚成立不久的上海电影制片厂。

回上海的决定,不是所有人都能理解,香港的片酬高,生活也更自由,很多人劝她多考虑考虑。

但王丹凤认定,上海才是她的根,她这一走,不仅是职业的转折,也是一个年轻女演员对国家未来的信任。

02

02回到上海的头几年,王丹凤的生活安静得像湖面,电影厂刚起步,拍片的机会不多,她就专心过日子,养育女儿。

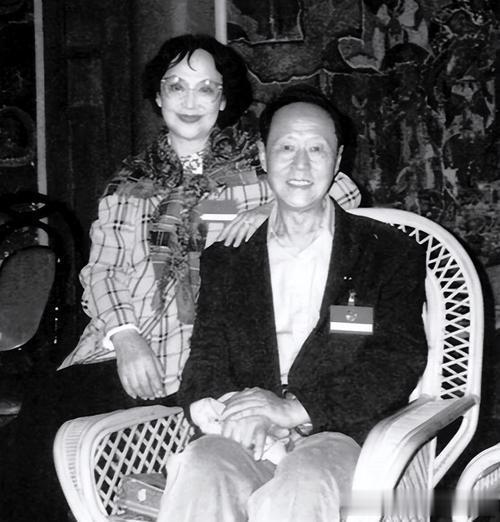

那段时间,她和丈夫的感情更稳固了,丈夫柳和清是电影公司老板的儿子,年轻帅气,对她一见钟情。

两人恋爱多年,50年代初在上海办了场盛大的婚礼,上千个宾客来祝福。

1955年,机会终于来了,赵丹导演的话剧《雷雨》找她演四凤,这个角色让她重新站在聚光灯下。

她的表演细腻又灵动,观众看得入了迷,接着,她接了《家》里的鸣凤、《海魂》里的温梦媛,这些悲情角色让她成了上影厂的“悲旦”招牌。

但王丹凤没满足于只演悲情女子,她知道,时代变了,新中国的观众想看更接地气的故事。

于是,她开始转型,接了《护士日记》里的简素华、《女理发师》里的华家芳这些劳动妇女的角色。

为了演好护士,她跑去医院跟护士聊天,学她们的动作,为了演理发师,她专门到理发店拜师,练得手都酸了。

她的努力没白费,这些角色让观众眼前一亮,觉得她不只是个漂亮花瓶,还能演活普通人的喜怒哀乐。

60年代初,王丹凤被评为“22大明星”之一,这是她事业的高光时刻,她的名字,成了上影厂的骄傲。

几年之后,电影圈像被狂风扫过,不少明星遭遇困境,上官云珠、赵丹等人或被劳动改造,或被隔离。

王丹凤的日子也不好过,她被下放到工厂干活,每天干着体力活,但她没抱怨,踏踏实实做事,尽量让自己不惹眼。

那段时间,她的丈夫柳和清也遇到了麻烦因为他早年当过电影公司老板,被贴上不好的标签,遭到审查。

有人劝王丹凤跟他划清界限,保全自己,她没听,坚定地站在丈夫身边,觉得他清白就够了,夫妻俩相互扶持,熬过了最难的日子。

03

03王丹凤的善良,也在这时候显露出来,1963年,西安电影制片厂拍《桃花扇》,请她演女主角李香君。

选男主角时,她推荐了冯喆,冯喆那会儿正因为一些谣言被孤立,事业跌到谷底。

她的推荐冒了风险,但她相信冯喆的实力,结果,冯喆的表演大获成功,也让王丹凤的仗义成了圈里的美谈。

王丹凤年近60岁时,出演了一部电影的年轻女主角,她认真准备,想给观众一个惊喜。

可电影上映后,观众觉得她“老扮嫩”,评价不太好,这对她打击不小,她想了想,决定退出影坛。

王丹凤不想让观众记住一个不完美的她,索性把最美的样子留在记忆里。

息影后,她和柳和清去了香港,开了一家素食馆,这家店不以赚钱为主,更多是给艺术家们提供个聚会的地方。

他们还热心公益,资助过不少贫困学生,1985年,他们突然接到美国总统里根就职仪式的邀请,觉得莫名其妙。

后来才知道,当年资助的一个女学生,嫁给了里根团队的人,一直想报恩,才促成了这次邀请。

2016年,丈夫柳和清去世,王丹凤握着他的手,泪流满面,两年后她也走了,享年94岁,她的离开,像她的一生,安静又从容。

去年,上影厂为她举办了百年诞辰纪念,放映了《护士日记》《女理发师》等经典影片。

很多年轻观众来看,感叹她的美貌和演技,她的女儿柳芯整理了父母的遗物,打算出一本纪念册,让更多人知道王丹凤的故事。

王丹凤的故事,像一条安静的河,流过战乱、动荡、新时代,最终汇入岁月的长流。

她的美貌固然让人惊叹,但她的善良让人温暖,她的人生智慧和高情商让人敬佩。

从上海滩的少女,到新中国的银幕女神,再到晚年的公益使者,她用94年的时光,活出了一个女性的无限可能。

信息来源:新民周刊:百年丹凤,一生传奇

文汇报:上影演员剧团的小院里,“小燕子”归巢,王丹凤“回家”