“非到万不得已之时,不要向西撤退。”

1938年9月,领袖给宋时轮发了一封电报,多次叮嘱不到万不得已,不要西撤。

此时在冀东大地上,抗日暴动的规模越来越大,1937年到1938年,冀东抗日联军建立,20多个县、共5万多人加入反抗队伍。

1938年9月26日,虽然中央表示暂时不要西撤,但宋时轮却等不及中央命令,毅然带领抗联主力向平西撤退。

五万铁血儿郎踏上抗日征程,却在平西大撤退中遭遇灭顶之灾。最终,仅有寥寥千人幸存,两位英勇的副司令长眠于这片他们誓死守护的土地。

这场惨烈的战役,不仅是八路军历史上最为惨烈的一页,更是中华民族抗日精神的缩影。

一、星星之火:冀东抗日联军的崛起

1937年深秋,日寇的铁蹄已然踏破华北大地。然而,在这片饱受蹂躏的土地上,一股抗日的烈火正在悄然燃起。冀热边特区委员会的李运昌同志挺身而出,扛起了组织群众抗击日寇的重任。

在这个风雨如晦的年代,李运昌宛如一盏明灯,照亮了冀东人民的抗日之路。他走村串户,宣传抗日理念,组织农民自卫队,为即将到来的大规模抗日行动奠定了坚实的群众基础。

1938年盛夏,冀东的抗日热情终于迎来了爆发的时刻。7月6日,港北村的百姓率先举起了抗日的大旗,成立了抗联第五总队。这个消息如同一声惊雷,在冀东大地上迅速传开。仅仅过了6天,周维新就带领安各庄的群众紧随其后,成立了抗联第九总队。

这两支队伍的成立,犹如星星之火,很快就在冀东大地上燎原。短短数月之间,冀东抗日联军如雨后春笋般迅速壮大,21个县相继加入,人数一度达到了惊人的5万之众。这支队伍的壮大速度之快、规模之大,让日寇始料未及。

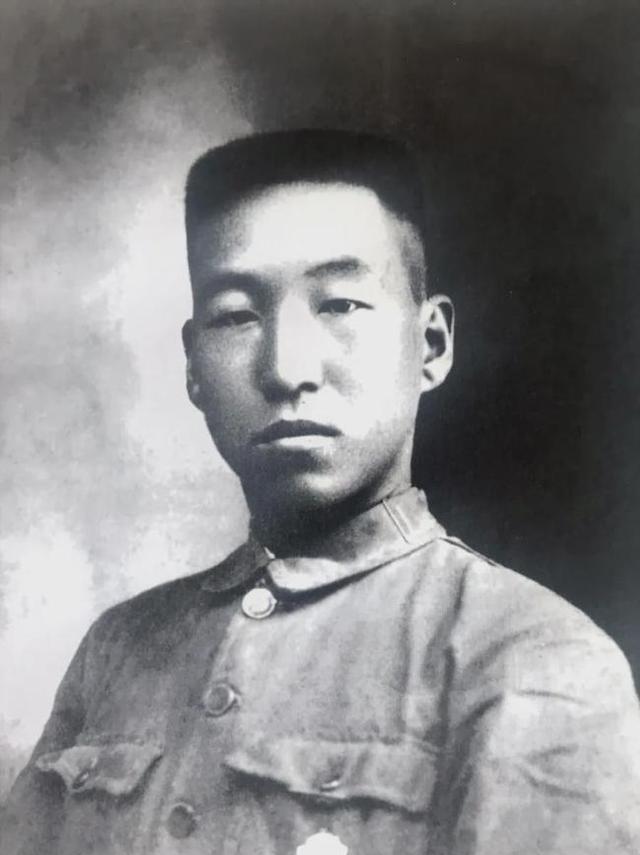

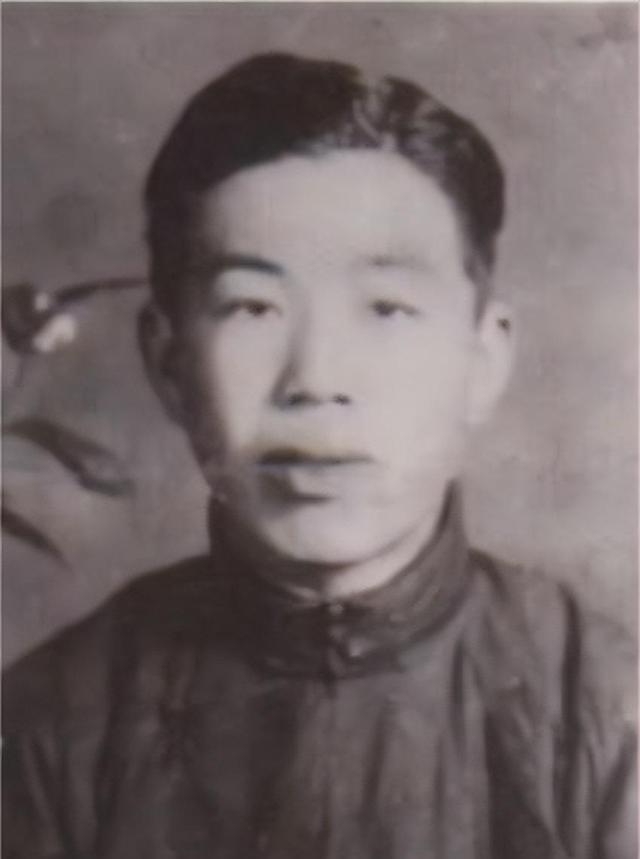

然而,这支新生的抗日力量还需要一个坚强有力的领导核心。1938年6月,在丰润县田家湾子召开的一次重要会议上,高志远被任命为司令,陈宇寰和洪麟阁担任副司令。这个领导班子的组建,为冀东抗日联军注入了强大的力量。

高志远是一位经验丰富的指挥官,他的指挥才能在之后的战斗中得到了充分的体现。陈宇寰和洪麟阁则是两位勇敢无畏的战士,他们在后来的战斗中都展现出了令人敬佩的牺牲精神。

在这个领导班子的指挥下,冀东抗日联军如同一把出鞘的利剑,开始了对日寇的猛烈进攻。他们的目标很明确:夺取县城,建立抗日政权,为百姓建立一个安全的家园。

二、铁血风云:冀东抗日联军的辉煌战绩

随着冀东抗日联军的不断壮大,这片土地上掀起了一场轰轰烈烈的抗日风暴。在高志远、陈宇寰和洪麟阁的英明领导下,联军展开了一系列令人瞩目的军事行动。

1938年9月2日,这个日子被永远地刻在了冀东抗日的历史上。这天,高志远和陈宇寰率领主力部队,向乐亭县城发起了猛烈进攻。日寇在联军勇士们的强大攻势下节节败退,最终不得不放弃了这个重要的据点。

乐亭县城的解放,不仅是一次军事上的胜利,更是冀东抗日力量的一次重要突破。在这里,联军建立了第一个抗日政府,为后续的抗日斗争提供了重要的政治和军事基地。

与此同时,洪麟阁也没有闲着。他带领着抗联第12总队,在玉田县十里坨地区展开了一场声势浩大的暴动。这次行动的成功,不仅打击了日寇的嚣张气焰,更重要的是,它动摇了日寇的统治根基。

在洪麟阁的英勇表现和巧妙策略下,窝洛沽的伪警察队竟然主动缴械投降,加入了抗日的队伍。这不仅增强了联军的实力,更打击了日寇的士气。

这一连串的胜利,如同一颗颗璀璨的明珠,串联成了冀东抗日联军的辉煌战绩。他们的每一次胜利,都让日寇感受到了中国人民不可战胜的力量。每一个被解放的县城,都成为了抗日的堡垒,成为了人民的希望。

1938年8月,在一个名为铁厂的小村庄里,联军召开了一次至关重要的会议。这次会议的主要议题是如何应对日寇即将到来的围剿。经过激烈的讨论,会议最终做出了一个重大决定:开辟都山根据地。

然而,这个决定很快就被证明是一个严重的战略失误。日寇的进攻比预想的来得更快、更猛烈。面对敌人的优势兵力,联军不得不再次调整战略。

9月初,冀边特委在丰润县召开了紧急会议。经过慎重考虑,会议做出了一个艰难的决定:撤往平西。这个决定虽然能够避免联军遭受全面歼灭的命运,但也意味着要放弃已经建立的根据地,面临长途跋涉的艰难考验。

三、血色黎明:平西大撤退的艰难决策

1938年的秋天,对于冀东抗日联军来说,是一个充满艰难抉择的季节。面对日寇日益增强的军事压力,联军不得不重新审视战略布局。

10月初,联军的高级将领们齐聚于此,召开了一次至关重要的会议。会议的核心议题只有一个:是否要进行西撤?

这个问题看似简单,实则牵涉到方方面面的考量。留下来继续抗击日寇,固然能够坚持抗日前线,但面对敌人的优势兵力,很可能会遭受重创。撤退虽然能够保存实力,但却意味着要放弃来之不易的根据地,这对于士气和民心都将是一个巨大的打击。

会议现场气氛紧张,争论激烈。有人主张坚守,认为放弃根据地就等于放弃了抗日的希望;也有人支持撤退,认为保存实力才是当前的首要任务。

最终,经过反复权衡,会议做出了一个艰难的决定:通过西撤决定。这意味着,5万大军将要踏上一段艰难的跋涉之路。

然而,命运总是喜欢开玩笑。就在联军准备撤退的时候,日寇已经悄然包围了他们。10月9日,冀东抗联三路军在蓟县赵家庄遭到了日军的重重包围。

面对这突如其来的危机,陈宇寰展现出了一个真正军事指挥官的勇气和智慧。他冷静分析局势,迅速做出决断:必须打破敌人的包围圈,为主力部队争取撤退的时间。

陈宇寰亲自率领一支精锐部队,向日军发起了猛烈的进攻。在他的带领下,我军将士如同出笼的猛虎,奋不顾身地冲向敌阵。他们的目标很明确:打开一条血路,让主力安全撤退。

战斗异常惨烈。日军的火力凶猛,但我军将士的勇气更加可嘉。他们明知这可能是一次自杀式的冲锋,却毫不畏惧。在陈宇寰的带领下,他们一次次冲击敌人的防线,一次次被打退,又一次次重整旗鼓,再次发起冲锋。

最终,陈宇寰和他的勇士们用生命换来了主力部队撤退的宝贵时间。当最后一批战士安全撤离时,陈宇寰已经深陷重围。他没有选择投降,而是战斗到了最后一刻,用生命诠释了什么是真正的军人精神。

最终陈宇寰中弹牺牲,此时他才41岁,同时还有110名战士阵亡。

四、生死抉择:洪麟阁的最后战斗

就在陈宇寰英勇牺牲的同时,另一位副司令洪麟阁也面临着同样的生死考验。10月15日,洪麟阁率领的部队在马伸桥北遭到了日军的重重包围。

昌黎支队司令丁万有牺牲,第五总队被敌人打散,总队长李润民、高培之遇害。

面对这种危急情况,洪麟阁展现出了一个军事指挥官应有的冷静和果断。他迅速分析了当前的局势,做出了一个艰难但必要的决定:他将亲自带领一支小分队,吸引敌人的注意力,为主力部队的安全撤退争取时间。

洪麟阁深知,这个决定意味着什么。但是在这个危急时刻,所有人都没有丝毫犹豫。

随后,洪麟阁带领这支小分队,主动向日军发起了进攻。他们的目的很简单:吸引敌人的火力,让主力部队有机会突围。

战斗异常激烈。洪麟阁和他的战士们如同一群勇猛的雄狮,在敌人的重重包围中奋力搏杀。他们明知不敌,却依然战斗到最后一刻。

最终,当子弹打光、战友倒下,洪麟阁仍然没有选择投降。他选择了一种最为壮烈的方式结束自己的生命,临终前洪麟阁用鲜血写下:“还我河山”,与敌人战尽最后一颗子弹,阵亡。

洪麟阁和他的战友们的牺牲,为主力部队赢得了宝贵的撤退时间。他们的英勇事迹,永远铭刻在了抗日战争的历史丰碑上。

五、血泪长路:大撤退的惨痛代价

平西大撤退,这是一段充满血与泪的悲壮历程。冀东抗日联军的五万将士,在这场撤退中遭遇了前所未有的考验。

撤退的路上,到处都是日军的封锁线。联军将士们不得不在敌人的重重包围中,寻找突围的机会。每一次遭遇战,都意味着大量的伤亡。但是,为了生存下去,为了继续抗日,他们别无选择,只能咬紧牙关,继续前进。

在这个过程中,李运昌率领的部队遭遇了特别严重的打击。他们不断遭到敌人的围追堵截,每一次突围都要付出惨重的代价。最终,李运昌做出了一个艰难的决定:返回冀东。

这个决定意味着要重新穿越敌人的封锁线,面临更大的危险。但是,为了保存有生力量,李运昌和他的战士们别无选择。他们日夜兼程,躲避敌人的追捕,忍受饥饿和疲劳的煎熬,终于回到了冀东。

然而,当他们回到冀东时,队伍已经只剩下了130多人。从五万到130人,这个数字背后隐藏着多少悲壮的牺牲,多少英勇的事迹,我们已经无从得知。但我们可以想象,在那段艰难的岁月里,每一个幸存者都经历了怎样的磨难。

高志远率领的主力部队虽然成功突破了日军的重重包围,抵达了平西地区,但付出的代价同样惨重。当他们最终清点人数时,发现原本五万人的队伍只剩下了寥寥千余人。这个数字让每个人都感到心痛,但同时也让他们更加坚定了继续抗战的决心。

这场大撤退给冀东抗日联军带来了巨大的损失。不仅损失了大量的优秀将士,还失去了两位英勇的副司令。

但是,幸存下来的战士们并没有被这次失败击垮。相反,这次惨痛的经历让他们更加清楚地认识到了抗日斗争的艰巨性,也让他们更加珍惜来之不易的胜利果实。

结语:

冀东抗日大暴动虽然以失败告终,但这并不意味着抗日斗争的终结。相反,这次失败为我军提供了宝贵的经验和教训,推动了抗日力量的进一步发展和壮大。

在这场惨烈的战斗中,我们看到了中国军民面对强敌时所展现出的不屈不挠的精神。他们用血肉之躯筑起了抗日的长城,用生命诠释了什么是真正的爱国主义。

陈宇寰、洪麟阁等英雄的牺牲,永远铭刻在我国抗战史上,成为激励后人的精神丰碑。