1949年,北京东城区民众惊讶地望着新任北京市市长亲自开车,将一箱箱行李运至吉安所,场面令人难以置信。

毕竟谁人不知,吉安所可是清朝皇宫专用的停尸房。谁也不会想着把家搬到这个如此“不吉利”的地方。

而聂荣臻元帅就真真切切的带着家人搬了进去!

吉安所,不“吉”又不“安”

吉安设立于明朝,最开始是用作为司礼监太监提供办公场所。随着明朝的灭亡,这个地方也在战乱中逐渐被荒废。

直到清朝乾隆时期,这个地方被重新开发利用了起来,但功能确是和以前大相径庭,它变成了专门停放尸体的地方。

据相关历史文献记载,清朝的宫眷逝世后,尸体就会被先置放在吉安所,接着举行大殓仪式,然后盛入棺材中。

为了保证紫禁城良好的风水,碰到一些病重的宫眷也会一并送去吉安所医治,为的就是让这些人不要在紫禁城咽气。

如果侥幸能治好了就遣返回原处,治不好就可以直接安置遗体,比如嘉庆帝的生母魏佳氏就是在吉安所去世的。

还有咸丰帝的吉妃王氏。1905年在王氏去世前,慈禧太后嫌紫禁城死人不吉利,便命人将王氏送到吉安所养病。第二天,王氏就病逝了。

由此,北京的老市民经常听见吉安所里面有哭声。久而久之,在平民眼中,吉安所就变成了“阴气重”的地方,非常不吉利,和它的名字非常不匹配。

民间常常有传言:吉安之名,实则非“吉”亦非“安”。

聂荣臻的选择

1949年,北平和平解放,党中央决定把工作重心从农村转移到城市,做出了把党中央搬到北平工作的决定。

毛主席在众人搬迁之际,亲自强调:“我们这一次去北平,是进京赶考,我们党可决不能做李自成。”

1644年,明末农民起义军李自成率军攻入明都北京后,骄奢淫逸,最终引发了民众的不满,丢失了辛苦打来的政权。

毛主席以李自成为戒,就是要告诉我党众人,切忌骄奢淫逸,不可重蹈李自成的覆辙。

为此,专门派了聂荣臻,叶剑英二人负责北平的交接和治安工作,努力确保党中央搬进北平不扰民,不伤财。

但在毛主席等人搬入北平后,住所问题却成为了众人头疼的事情。国家现在百废待兴,建新楼房肯定不现实,但也不能随便住一个地方,毕竟是一国领导人。

在两人商量许久之后,聂荣臻当即决定把北平城的古建筑作为中央领导人办公居住的场地,可以节省成本。

1949年,毛主席等党中央从香山别墅搬进了中南海,没有大兴土木,只是进行了简单的打扫,赢得了民众的一致好评。

而聂荣臻作为北平市长,自然也是要以身作则,做出表率,把家搬进了吉安所。

这个决定可是令所有人大吃一惊,吉安所是挺有名的,但可不是什么好名声。

大家平时见了都害怕要绕道走,连小孩子都不敢去附近,聂元帅居然要把家搬进去?

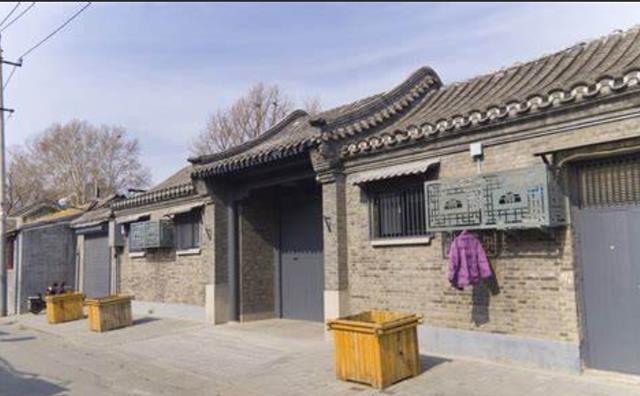

更何况,经过晚清,民国的战乱,如今的吉安所看起来更是破败不堪,像极了“鬼屋”。

以前的吉安所虽然是停放尸体,但好得有人打扫清理,最起码看起来是有模有样的。

有人以为聂元帅是不清楚吉安所的历史,便专门为聂荣臻讲解了一番,建议聂元帅远离这个传言中“阴气重”的地方,但都被聂荣臻婉言拒绝了。

他不是不清楚,而是不在意。之所以选中这个地方,也是经过仔细考量过的。

其一,自己身为北平市市长理应勤俭节约,以身作则,本来房子就比较少,再放着吉安所现成的房子不住找其他的,岂不是过于浪费。

其二,新中国成立之后本来就要展开破除封建迷信的工作,再没有什么行动比自己亲自搬到这个大家都觉得“不吉利”的吉安所更有说服力了。

其三,吉安所也算是北京的市中心了,去哪里都非常方便,有助于自己展开工作。

聂元帅用非常充分的理由说的大家无言以对,只得默认了聂荣臻以市长之尊入住清朝皇宫停尸房这件事。

随后简单让后勤人员把房子里面的墙壁稍稍粉刷一下,便带着自己的家人一起搬了进去。

于是,清朝的停尸房变成了聂元帅的卧室,而用来超度亡魂的大厅变成了聂元帅的客厅和吃饭的地方。

聂元帅和他的夫人在吉安所右巷十号房这一住就是一辈子,一直到聂帅去世。

打破诅咒

所以吉安所到底对聂帅的身体有没有影响?答案是,当然没有!

聂元帅在吉安所住了43年,活到了93岁的高龄,在开国十大元帅中寿命仅次于刘伯承,还是开国十帅中最晚去世的一位。

他的夫人张瑞华是家里寿命最短的,也活到了86岁。而他的女儿聂力在今年已经年满95岁了,女婿丁衡高将军也将达到94岁的高龄。

这个家庭的长寿传奇,彻底的打破了吉安所的不祥传说,也打破了那个时代大家心中的封建迷信。

在聂元帅搬进去以后,原本冷清荒凉的吉安所就变成了温馨热闹的地方。

墙上挂满了家人照片,书架上摆满各类书籍,院子中种满了各种花草树木,处处透露着温馨。

每当节假日来临,聂元帅便邀请许多亲朋好友来一起喝喝茶聊聊天,欢声笑语不断。

聂荣臻经常对来访者说:“迷信是思想的枷锁,只有打破它,才能真正解放思想。”他用自身实际行动为后人留下了最生动的唯物主义教材。

年轻人受到聂元帅的鼓舞,纷纷开始用科学的角度审视各种民间传说,一时间,社会上尽是科学风气。

从旧社会到新中国,从帝王们讳莫若森的停尸之处到新中国开国元帅的温馨家园,从封建迷信到科学民主,这座建筑见证了巨大的社会变迁。

吉安所的转变不仅仅是一个地点的转变,更是一个时代的缩影,一个充满死亡的地方,也在新的时代下焕发生机,成为了幸福的象征。

信息来源:《胡同档案丨吉安所右巷》,澎拜新闻;