1943年的香港湾仔,潮湿的板间房里,新婚的吕燕妮正借着煤油灯光缝补衣服。这是她嫁入霍家的第三个年头,丈夫霍英东还在码头做苦力,婆婆刘三每日挑着货担走街串巷。没有人能想到,这个每日在油盐酱醋中打转的妇人,日后会成为豪门争产风暴中的定海神针。

在《霍英东传》的记载中,这个时期的霍家连买米都要赊账。吕燕妮的嫁妆——母亲给的银镯子,早已被典当换成救急钱。但正是这段共患难的经历,奠定了她在家族中的特殊地位。当霍英东在1950年代通过航运生意赚得第一桶金时,吕燕妮已经用十年时间织就了一张牢不可破的关系网:婆婆视她为左膀右臂,小叔小姑被她抚养成人,连街坊邻居都称她"霍家贤媳"。

2020年香港大学家族企业研究中心发布的报告显示,成功传承三代的华人家族企业中,87%都存在类似吕燕妮这样的"家族粘合剂型"人物。他们往往没有显赫背景,却能在家族成员间搭建情感纽带。这种非制度化的治理方式,恰恰是西方家族信托制度难以复制的东方智慧。

当冯坚妮带着与前任的儿子踏入霍宅时,吕燕妮正在教长女霍丽萍插花。这个场景被家族摄影师偶然定格,成为后来研究华人大家族治理的经典案例。画面中,吕燕妮的从容与冯坚妮的局促形成鲜明对比,就像她对待"二房"的态度:既不撕破脸皮,又牢牢把控着边界感。

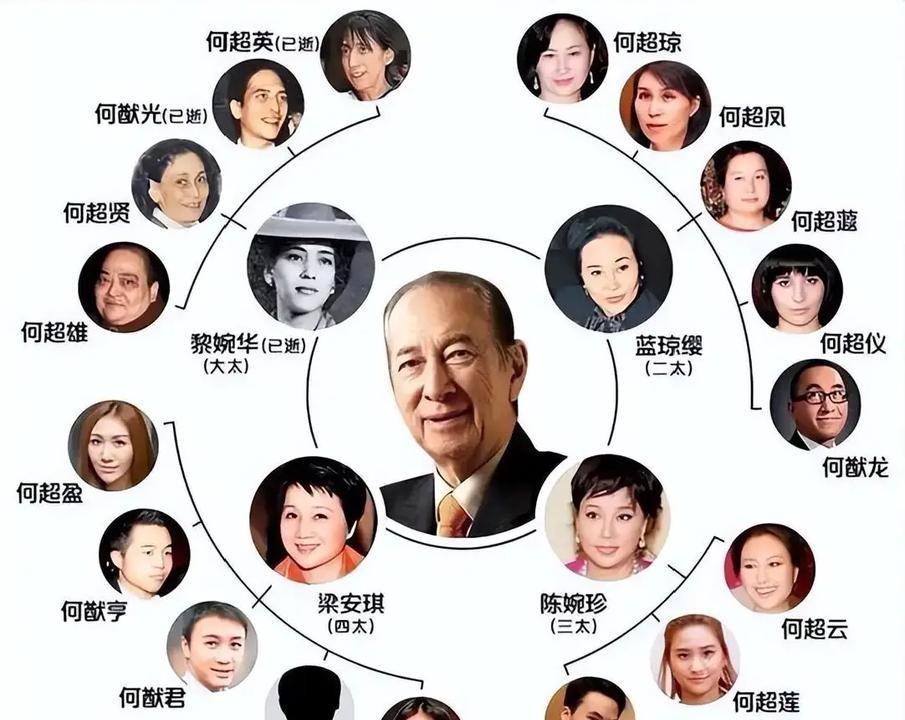

霍英东传记作者冷夏在采访中透露,吕燕妮曾对子女说:"你们父亲需要体面,我们就给他体面。"这句看似妥协的话,实则是深谙豪门生存法则的精明。她允许丈夫接回青梅竹马的冯坚妮,却坚持将其子女排除在家族生意之外;她默许三太林淑端的存在,但将其子女全部送往海外学习非商业专业。

这种"情感隔离"策略,在当代家族企业研究中被称为"防火墙式治理"。新加坡国立大学2023年的研究指出,成功避免争产的华人家族中,有64%采用了类似霍家的"专业隔离"策略——让非嫡系成员从事与家族主业无关的职业。就像霍文逊成为香港著名心脏外科专家,这种安排既保全了家族颜面,又消除了潜在竞争。

1997年香港回归前夕,霍英东在太平山顶的宅邸里召开家族会议。面对三个房头的子孙,他宣布了震惊港澳的遗嘱:300亿家产中,200亿归大房,二房三房每月领取定额生活费。这个决定背后,是吕燕妮四十年来在家族政治中的深耕细作。

对比何鸿燊家族的分产风波,霍家的成功在于构建了"双轨制"传承体系。嫡系子女掌管核心资产,非嫡系通过信托基金获得生活保障。这种设计既遵循传统宗法制度,又暗合现代企业治理理念。2022年普华永道发布的《亚洲家族企业传承报告》显示,采用类似结构的家族企业,传承成功率比平均高出38%。

但制度背后的人性博弈更为精妙。当三房次子霍文芳在内地涉嫌经济犯罪时,吕燕妮力排众议保留了其家族身份。这种"给犯错者留退路"的智慧,避免了家族成员因绝望而鱼死网破。正如管理学家彼得·德鲁克所说:"家族企业最危险的时刻,往往发生在严格执行制度之时。"

站在太平山顶俯瞰维多利亚港,霍氏集团大厦与何氏赌场遥相辉映。这两座地标建筑见证着截然不同的传承故事:一边是秩序井然的商业帝国,一边是硝烟四起的争产战场。当我们拆解霍家的传承密码,会发现三个关键要素:

首先是"情感账户"的持续充值。吕燕妮用六十年时间经营家族关系,这种情感资本比任何法律文件都更具约束力。其次是"能力隔离"的专业布局,通过职业分化消解内部竞争。最后是"制度弹性",在严守原则的同时保留回转空间。

东京大学家族经营研究所2023年的跟踪调查显示,成功传承的亚洲家族企业中,有79%存在类似吕燕妮的"柔性管理者"。她们往往没有MBA学位,却深谙"治大国若烹小鲜"的治理哲学。这种东方式智慧提示我们:在冰冷的商业逻辑之外,情感管理和人性洞察才是家族传承的真正基石。

当我们在八卦周刊上围观豪门恩怨时,或许应该换个视角思考:那些平静表面下的波涛汹涌,实则是传承智慧与人性弱点的永恒博弈。吕燕妮们的故事告诉我们,家族企业的长青密码不在于严防死守,而在张弛有度;不在于铁腕镇压,而在春风化雨。在这个资本狂飙的时代,这种充满烟火气的治理智慧,或许比任何商业计划书都更值得细细品味。