如果西村大院还没获得世界建筑最高荣誉,会是什么样?

买菜的嬢嬢、踢球的娃娃、在竹林下喝茶摆龙门阵的老汉儿、沿着跑道健身一路上了屋顶的幺妹儿.....都会说,不就是这10年一直以来的样子吗?不就是成都日常的样子吗?玉林的样子!

确实,当建筑师刘家琨成为第二个夺得普利兹克奖的中国人,被视为代表作的成都西村大院成了另一个“哪吒”,成了这座城市凭借文化创意惊艳全球的又一个绝佳证明。因此,是多了些打卡游客,只不过,就像西村大院这个名字一般,还是那个城市里的村子、烟火气的院子,还是那个把什么都烫了进去的川味火锅。

这10年来,不知多少人经过时都会以为这就是个烂尾楼,简易的灰色清水混凝土围了三个边,剩下来的北面像是脚手架还没来得及拆,也没个正经的大门,随便哪个口子都能进。

— 西村大院 —

哎,这就对了噻!刘家琨就是这么设计的,2008年,这位土生土长的成都建筑师接到个活,要围绕青羊区贝森北路上的社区体育场地做个更新改造,四四方方14万平米,容积率密度高度都有要求。贝森老板杜坚(2020年去世)说是看了刘老师写的小说杂文之后,觉得设计重任非这位朋友莫属。

— 刘家琨与西村大院模型—

真是疯子建筑师遇上疯子地产商,花了七八年,搭出眼前这么个反套路的天府版四合院。外表上的“烂尾楼”,却让成都人“喜欢惨了”。因为这里就跟四川的盆地、四川的火锅一模一样,容器里面什么都能装。大院里的廊道辟出一个个小院落,空地里种满最熟悉的绿竹,露营、慢跑、骑车、看电影、打麻将、跳广场舞...几乎没有想不到的功能。

— 西村大院跑道—

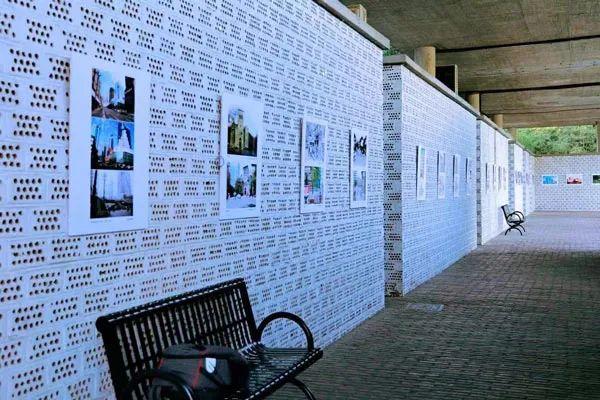

刘家琨在蓝图上只是想做成个书架,让每本书自有表现,正如布满孔洞的院墙,插上根杆子就是画展,至于那些长凳台阶怎么用,全交给成都老乡自己。果不其然,懂生活的成都男女在这里热辣滚烫,文艺交杂市井,有诗有远方,有光有四季,瑜伽和串串店同在,露天剧场随时上演人间烟火,标志性的空中高架步道曾经一晚上涌进9000多双脚......

— 西村大院摄影作品墙—

这就是天府之国才能想出来的创意,这就是天府之国才能长出来的生活。别处求而不得的松弛,于成都就是日常。和哪吒导演饺子一样,刘家琨曾经也是“不务正业”,1982年大学毕业分配到成都建筑设计研究院,满脑子却都是文学创作,天天和诗人艺术家泡在一起。直到快四十不惑,才决定”半路回家“,1999年在玉林南路上开了间事务所。

— 青年时期的刘家琨—

没错,就是那首《成都》里唱的玉林。很多人可能以为歌里的”小酒馆“是个统称,其实不然,玉林西路55号钉在墙上的红色桌椅和麻绳帆布灯箱,几乎就是刘家琨的第一个设计作品,喜欢逛菜市场的刘老师说了,“在成都做建筑,先要有个香香嘴。”

— 玉林西路小酒馆—

都说成都可能是中国最有烟火气的城市,那么,玉林可能就是成都最有烟火气的街区。刘家琨在这里的居民楼一待就是20多年,构画出鹿野苑、东郊记忆等名作,然后也就把人间烟火感悟带到了9公里外的西村大院。汶川的废墟和麦秸化作再生砖,撑起骨架,就像刘家琨为那个2008年的小女孩胡慧姗建造的小小纪念馆,温情不朽。

— 胡慧姗纪念馆—

如果说玉林是个缩小版的成都,西村大院就是个缩小版的玉林;如果说哪吒是用像素重构空间,西村大院就是用建筑凝固时间。包容、休闲、平民,既能在安逸中深耕细作,又能在封闭中寻求突破,寻常巷陌藏匿惊世锋芒,根植于日常生活的创意审美正是“成都主义”卓而不群之处,如同那口沸腾了3000年的火锅。

九天开出一成都,万户千门入画图。