清明时节的阳光像被揉碎的金箔撒在水面,岸边的芦苇刚抽新芽,水草间翻动的涟漪暴露了鲫鱼群的踪迹。

老钓友都知道,这个季节的鲫鱼就像揣着两张面孔:一面是甩籽后饥肠辘辘的疯狂,一面是对环境变化极其敏感的狡黠。

有人能在草窝里连竿爆护,也有人守着光水面半天不见一口——差距往往就藏在这三个垂钓核心里。

走钓:让脚步代替等待的艺术

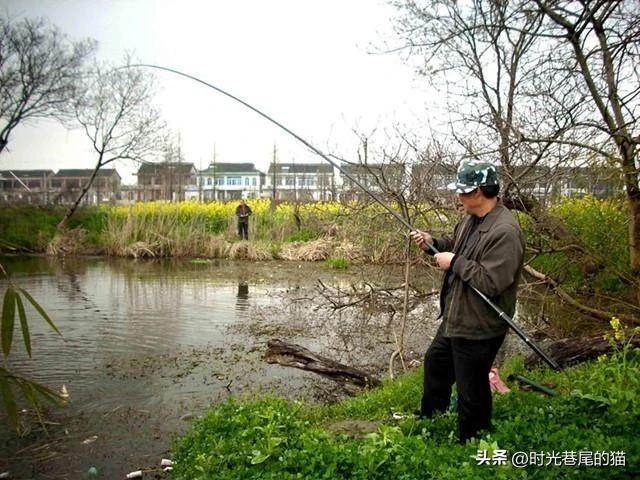

"守着窝子打瞌睡,不如提着竿子追鱼跑"——这句在钓友圈流传的顺口溜,道破了清明钓鲫的玄机。当大多数钓友还在台钓箱上正襟危坐时,聪明的钓者早已背着竿包在岸边游走。

这种看似随意的"走钓",实则是根据鲫鱼产卵期的特殊习性设计的精准战术。

水草丰茂的浅滩上,打窝不必像寒冬时那般豪掷千金。

三五个酒米窝点星罗棋布,每个间隔不超过五米,仿佛在鲫鱼洄游路线上设下连环阵。

有位常年在太湖边垂钓的老张分享经验:"早晨七点打完窝,八点开始轮番探钓,哪个窝子先冒鱼星就先攻哪个。"

这种动态施钓不仅避免惊鱼,更能捕捉到不同时段鲫鱼群的活动规律。

不过走钓绝非无脑乱窜。见过真正的高手操作的人都知道,他们脚步轻得像猫,下竿准得像尺。

某次在洪泽湖畔,亲眼目睹一位老钓翁用十米长竿玩"七星漂钓拱草":发现某处水草突然晃动,手腕一抖就把蚯蚓精准送到草缝里,竿稍还没完全伸直,巴掌大的板鲫已飞出水面。

这种对鱼情瞬息万变的把控力,正是走钓的精髓所在。

草窝:自然陷阱里的人鱼博弈

"钓鱼不钓草,等于瞎胡跑"——老话虽俗,放在清明时节却是金科玉律。

此时的鲫鱼就像坐月子的妇人,既需要水草区丰富的浮游生物补充体力,又依赖茂密植被遮蔽天敌。

但选草窝绝非随便找片水草那么简单,里面藏着大学问。

去年清明在巢湖的一次作钓经历令人难忘。同行的新手执着于钓明水区,而我专挑芦苇根部的空隙下竿。

结果他全天只收获些麻将鲫,我的鱼护里却躺着七八条半斤以上的板鲫。

差异就在于对"活性水草区"的判断:那些看似完美的圆形草洞,可能早被前几天的钓友掏空了鱼群;反倒是被春风新吹开的狭长草缝,往往藏着刚入驻的鲫鱼家族。

开辟草洞更是门手艺活。见过莽汉挥舞镰刀砍得水花四溅,也见过老手用带钩探竿轻轻拨开草叶。

有位苏州钓友的绝招是在前夜用细竹竿绑着窝料沉入预定位置,次日水草自然形成漏斗状开口,既隐蔽又聚鱼。这种"借力打力"的智慧,往往比蛮力更奏效。

变层:破解鲫鱼的立体密码

清明时节的天气就像孩子的脸,上午还艳阳高照,午后可能就阴云密布。这种温差变化让鲫鱼的活动水层变得扑朔迷离,死守底钓的钓友常会陷入"上午爆护下午空军"的怪圈。

记得在千岛湖遭遇过典型温差鱼情。清晨用搓饵钓底连竿不断,到十点左右突然停口。

经验告诉我不是没鱼了,而是鱼群开始上浮。将浮漂下拉二十公分改钓离底,立刻迎来第二波咬口。

这种"钓底转离底"的应变,关键在于读懂水温变化:当近岸浅水区温度超过18℃时,鲫鱼会像坐电梯般集体上浮。

更绝的是应对突发天气的"双钩战术"。有次在鄱阳湖突遇降温,眼见浮漂信号杂乱,果断将下钩挂腥香拉饵,上钩挂白米饭粒。

结果下钩吸引活跃鱼抢食,上钩专钓谨慎的大个体鲫鱼,最终渔获量反超晴天。这种灵活运用饵料状态的智慧,往往能在特殊天气创造奇迹。

当我们讨论钓技时,总避不开那个沉重的话题:资源保护。亲眼见过某些"电工"扫荡后的水域,连麦穗鱼都难觅踪影。

清明时节恰逢鲫鱼繁殖期,真正的钓鱼人应该懂得"取之有度"——就像那位坚持用无倒刺钩的老钓者所说:"让鱼带着钩痛回家,不如让子孙后代有鱼可钓。"

在钱塘江支流见过暖心一幕:几位钓友将不足两的鲫鱼轻轻放流,只留三四尾够炖汤的板鲫。

这种克制背后,是对自然规律的敬畏。

毕竟,我们今天研究钓技,不仅是为多钓几条鱼,更是为守护那片波光粼粼中的生命轮回。