中国近代工业化之路始终与民族存亡紧密交织,若以“历史架空”视角审视“民国能否在不经历抗日战争的前提下实现工业化”,需穿透“黄金十年”的表象,从政治结构、经济基础、社会矛盾与国际环境四重维度展开分析。

民国政权的核心矛盾在于其“半封建半殖民地”性质。南京国民政府名义上统一全国,实则面临多重掣肘:

军阀割据的持续消耗:1931年东北沦陷前,阎锡山、李宗仁等地方军阀仍控制着全国约40%的领土,形成“政令不出江浙”的局面。各地军阀为维持割据,将70%以上的财政投入军费,山西兵工厂年产步枪1.5万支却仅供省内使用,资源整合无从谈起。

官僚买办阶层的利益固化:以四大家族为代表的官僚资本集团,通过垄断外汇、信贷和贸易特权,将工业投资异化为投机工具。1944年国统区86%的资金流向商业投机,而同期陕甘宁边区通过大生产运动实现棉布产量13倍增长,揭示两种体制的本质差异。

土地改革的彻底失败:占农村人口4%的地主掌握60%的耕地,导致农业生产率低下。1933年长江流域平均亩产仅150公斤,远低于日本同期300公斤水平。未完成土地革命的农村,既无法释放劳动力,也形不成工业品消费市场。

这种政治生态下,即便无抗战冲击,政权也难以集中资源推动重工业建设。蒋介石设想的“以港口换技术”策略,最终可能沦为买办资本与外国势力的利益交换,苏联式国家资本主义在派系倾轧中必然夭折。

所谓“黄金十年”(1927-1937)的工业成就需理性审视:

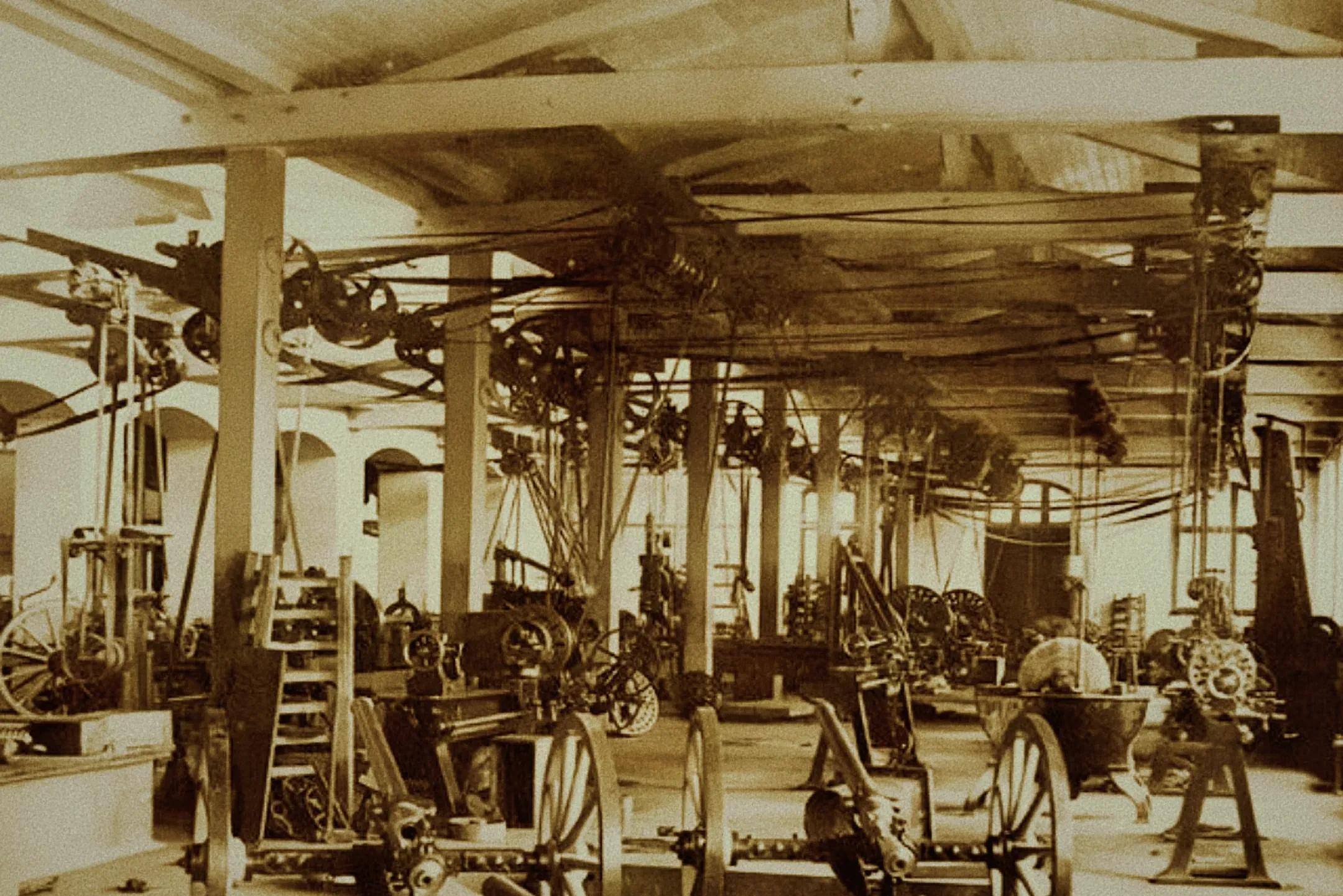

轻工业主导的脆弱性:该时期工业增长率年均9.4%,但80%集中于纺织、面粉等轻工业。1936年全国钢铁产量仅5万吨,不足日本同期1/60,连清末汉阳铁厂时期的产能(1911年7.8万吨)都未恢复。

殖民地式工业布局:75%的工厂集中于上海、天津等通商口岸,依赖进口设备与原材料。以上海为例,1933年机械制造业仅占工业总产值的0.9%,本质是列强产业链末端的装配车间。

金融体系的依附性:1935年法币改革后,外汇储备完全依赖英美,工业贷款年利率高达20%-30%。与之对比,苏联“一五计划”期间通过国有化银行将工业贷款利率压至2%-4%。

更深层矛盾在于“工业化的逆向循环”:农村崩溃(1930年代年均饿死300万人)导致内需萎缩,轻工业为求生存进一步依附出口,形成“出口原料—进口设备—再生产出口品”的恶性循环。这种模式与日本在东北的殖民工业化(1931-1937年工业投资率29%)形成鲜明对比,后者通过强制统制经济建立煤铁联合体,却以彻底剥夺中国主权为代价。

即便无抗战,民国工业化仍面临三重外部制约:

技术转移的壁垒:1929年《中德军事合作协定》看似带来技术输入,实则德国仅提供过时装备(如毛瑟步枪图纸),核心专利封锁严密。福州船政局1888年能仿制巡洋舰,至1930年代却连鱼雷艇都需进口,折射出技术自主权的丧失。

列强的经济操控:1919年《对华武器禁运协定》虽在1929年解除,但美英通过海关、盐税等特权持续遏制中国重工业。1936年中美《白银协定》直接导致中国白银外流,引发通货紧缩,江南造船厂因此裁员40%。

地缘政治的挤压:苏联对新疆的渗透、日本对华北的蚕食始终存在。若无抗战缓冲,列强可能加速肢解中国,如1936年《何梅协定》已将河北非军事化,工业化所需的资源腹地将被逐步侵蚀。

在此背景下,民国设想的“以市场换技术”终将落空。正如南洋兄弟烟草公司的命运——从民族工业标杆(1925年盈利1200万元)到1937年被宋子文官僚资本吞并,印证了依附性发展模式的必然结局。

对比同期苏联与新中国初期的经验,更能凸显制度的关键作用:

资源动员能力的鸿沟:苏联通过农业集体化在“一五计划”(1928-1932)期间将钢产量从430万吨增至590万吨,而民国“黄金十年”钢产量反从4.3万吨降至1.5万吨。这种差距源于土地改革与财政集权的缺失。

技术自主的路径差异:福州船政局在左宗棠主导下曾实现“五年内自主造船”目标,而国民政府1946年“三年重工业计划”因外汇枯竭流产。核心在于新中国通过抗美援朝赢得苏联156项援助,而民国始终未能突破“引进—落后—再引进”的陷阱。

社会组织的根本变革:陕甘宁边区在大生产运动中实现棉布自给,靠的是“官兵一体、军民协同”的组织模式;而国统区四大家族1944年囤积的粮食足以供应全国三年,却宁愿任其霉变也不投放市场。这种对比揭示了工业化不仅是技术问题,更是社会革命问题。

即便抗日战争未曾爆发,民国工业化仍将陷入死局。其政治结构无法克服军阀割据与官僚腐败,经济基础困于殖民地式依附,社会矛盾在土地问题中持续激化,国际环境则被技术封锁与地缘绞杀笼罩。正如1936年资源委员会《中国工业发展三年计划》所暴露的困境——规划年产10万吨钢却无铁矿勘探数据,最终沦为纸上谈兵。

历史不容假设,但教训值得铭记。从洋务运动的“器物革新”到民国的“黄金幻影”,中国近代化屡屡受挫的根源,在于未能完成社会革命与制度重构。而新中国通过土地改革、抗美援朝与156项工程,用30年走完西方百年工业化之路,恰恰印证了毛泽东所言:“没有一个独立、自由、民主和统一的中国,不可能发展工业。”这或许是对“历史假设”最深刻的回答。