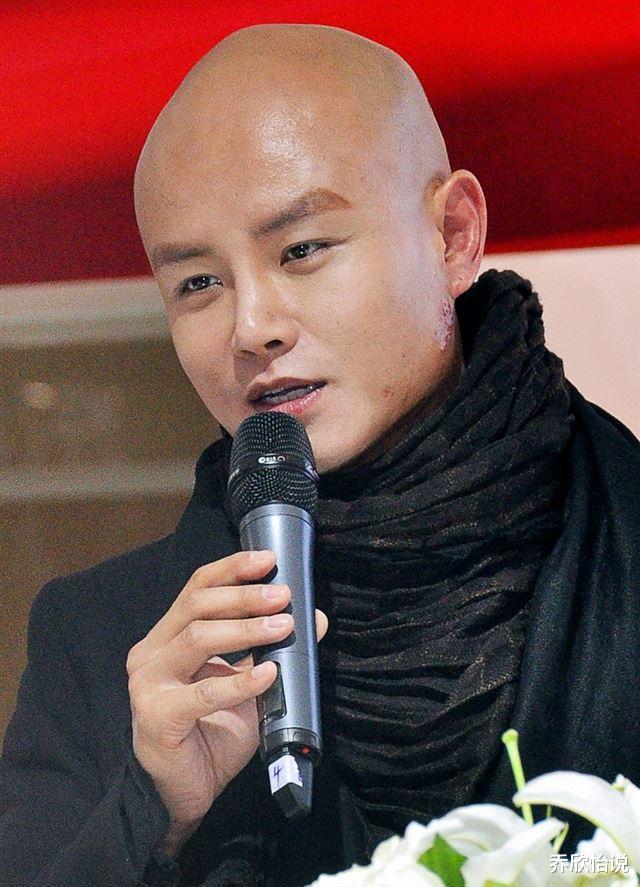

2009年《非诚勿扰》的演播厅里,聚光灯下站着两个风格迥异的男人。孟非的圆框眼镜折射着温和的理性光芒,而乐嘉油亮的光头下涌动着灼人的情感岩浆。这对"冰火组合"创造的现象级收视奇迹,恰似中国电视史上最精妙的社会实验——当市井智慧碰撞心理学话术,当理性分析遭遇情感爆破,观众们在这场真人秀里看到的不仅是24位女嘉宾的择偶标准,更是一个时代的集体心理图谱。

乐嘉的走红密码藏在那些让现场倒吸冷气的犀利点评里。当某位男嘉宾炫耀年收入时,他冷不丁抛出一句:"你刚才摸鼻子的动作,暴露了你在撒谎。"这种融合微表情学与街头智慧的拆解术,让观众既紧张又亢奋。据江苏卫视2011年内部数据显示,节目开播三个月后,带有"乐嘉毒舌"关键词的片段网络点击量暴涨300%,这种"痛并快乐着"的观看体验,完美契合了转型期社会大众既渴望突破传统婚恋观、又需要专业背书的矛盾心理。

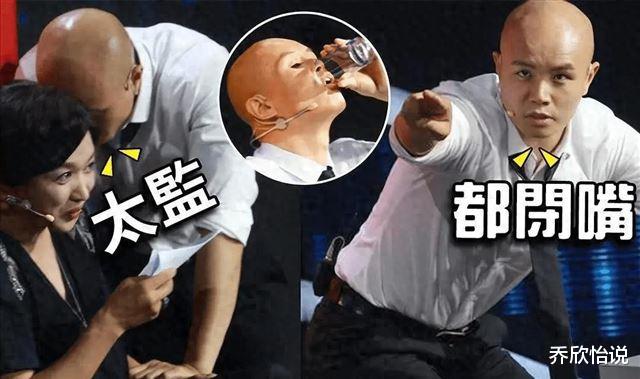

2015年《超级演说家》录制现场的酒气,像一柄手术刀剖开了乐嘉的人格结构。当他举着酒瓶嘶吼时,那些被精心包装的"性格色彩学"外衣片片剥落,暴露出深藏的职业焦虑与身份危机。这幕荒诞剧背后,藏着个令人细思极恐的行业真相:在泛娱乐化浪潮中,知识型网红正在经历着前所未有的异化。

某次节目后台,道具师老张目睹了戏剧性一幕:乐嘉在化妆间反复练习某个愤怒表情,对着镜子调整眉毛角度。"他要的不是真实情绪,而是能让摄像机捕捉到的'真实感'。"这种职业性表演与真实人格的错位,在心理学上被称为"情感劳动异化"。北京大学心理学院2023年的研究显示,78%的综艺常驻嘉宾存在不同程度的情绪透支,其中语言攻击性越强的主持人,私下抑郁量表评分越高。

陕西富平县的黄土坡上,少年乐嘉蹲在窑洞门口数蚂蚁的剪影,像极了希腊神话里被缚的普罗米修斯。父母为柴米油盐的争吵声穿透纸糊的窗户,在他心里埋下了两粒矛盾的种子:一粒是出人头地的执念,另一粒是对亲密关系的不信任。这种童年创伤在心理学上被称为"情感忽视综合征",浙江大学附属精神卫生中心2022年的追踪研究显示,该类人群成年后出现极端性格的概率是普通人群的4.3倍。

当我们复盘乐嘉的职场轨迹,会发现某种宿命般的重演。在《非诚勿扰》巅峰期,他习惯性打断女嘉宾发言的微动作,与童年时父母争吵时相互打断的场面形成镜像;他对选手情感的粗暴解构,恰似当年父母对他细腻情感的漠视。这种代际传递的创伤,在镁光灯下被放大成职业危机。就像他在自传中写的:"我越成功,越能听见窑洞里那个数蚂蚁男孩的哭声。"

乐嘉在美国别墅泳池边的自拍照,在抖音上收获了两极评论。有人调侃"过气明星最后的倔强",有人赞叹"活出真我的勇气"。这背后折射出的,是整个内容创作市场的价值嬗变。中国传媒大学2023年《网红生命周期研究》显示,知识类网红的平均活跃周期已从2016年的5.2年缩短至1.8年,转型失败率高达67%。

但总有人在裂缝中找到光。某MCN机构创始人透露,曾有团队想包装乐嘉做短视频情感咨询,被他以"不想再演戏"拒绝。这种拒绝本身,或许正是种觉醒。在波士顿郊区的社区大学里,有人见过乐嘉素颜讲授沟通技巧,教室里坐着各族裔的主妇和退休老人。没有提词器,没有跟拍镜头,只有真实的互动与失误。这种"去魅"后的重生,或许比任何综艺剧本都更具启示性。

从黄土高坡到演播厅,从顶流光环到异国素人,乐嘉的人生抛物线划出了个惊心动魄的惊叹号。当我们吃着瓜围观这场"性格决定命运"的活剧时,或许该问问自己:在算法编织的信息茧房里,有多少人正在重复着某种创伤性表演?又有多少人能像剥洋葱般直面自己的原生伤痕?

某次线下读书会上,有位观众问乐嘉:"如果重来,你会改变什么?"他摸着标志性的光头笑道:"可能该早点明白,有些伤不需要用成功来治愈,而是要学着与那个数蚂蚁的男孩和解。"这话听着像鸡汤,但当你注意到他说"男孩"时泛红的眼眶,就会明白:所谓人生剧本,不过是我们在代际创伤与自我救赎间写下的批注。