【前言:】

1948年,中央在挑选华北地区领导层时,薄一波强烈主张柯庆施入选。然而,刘少奇对此持不同看法,他提醒薄一波:“你得慎重考虑,推举这个人存在很大风险,万一将来出了问题,责任可全在你身上!”

柯庆施的身份是什么?为什么薄一波会大力推崇他?而刘少奇又为何持反对意见?这些问题背后涉及到复杂的政治关系和人物评价。柯庆施作为中国共产党的早期领导人之一,在党内具有一定的影响力。薄一波对他的支持可能源于对其能力和贡献的认可,认为他能够胜任重要职务。然而,刘少奇的反对态度则可能出于对柯庆施某些政策或行为的不同看法,或是基于党内权力平衡的考虑。这两位领导人对柯庆施的不同态度,反映了当时党内存在的分歧和复杂的人际关系。

【薄一波极力推荐柯庆施】

1948年,在解放战争不断取得胜利的背景下,中共中央决定成立华北局,并指派刘少奇和薄一波全面负责相关筹备事宜。

在选拔领导干部的过程中,薄一波大力支持柯庆施。他认为,柯庆施不仅工作能力强,而且在处理问题时表现出极高的灵活性,完全具备担任领导职务的素质。

在薄一波提议由柯庆施担任要职时,刘少奇持反对态度。他明确指出,柯庆施的能力和经验不足以胜任这一重要职位。

面对薄一波的坚决态度,刘少奇不得不直言相告,指出这种做法的潜在风险,并明确表示一旦出现问题,薄一波将难辞其咎。刘少奇强调,坚持己见固然重要,但必须考虑到可能引发的后果,以及随之而来的责任。

在生命的最后阶段,薄一波再次谈及柯庆施的晋升时,不禁深感遗憾。他承认:“刘少奇同志的观点是正确的,我当时的视野确实有限。”

柯庆施在职期间具体做了哪些事,导致薄一波在晚年感到遗憾?这主要与他处理的一些关键事务有关。柯庆施在担任领导职务时,推行了一系列政策和措施,这些决策在当时可能被认为符合形势需要,但随着时间的推移,其负面影响逐渐显现。特别是在某些重要事件中,他的处理方式被认为过于激进或缺乏长远考虑,给相关领域带来了不利后果。薄一波在回顾这段历史时,意识到这些决策的局限性,并对未能及时纠正或提出不同意见感到后悔。柯庆施的某些做法,虽然在短期内取得了一定效果,但从长远来看,却对相关领域的发展造成了阻碍。这种历史教训让薄一波深刻反思,也促使他在晚年对当时的一些决策表达了遗憾之情。

【“处事灵活”的柯庆施】

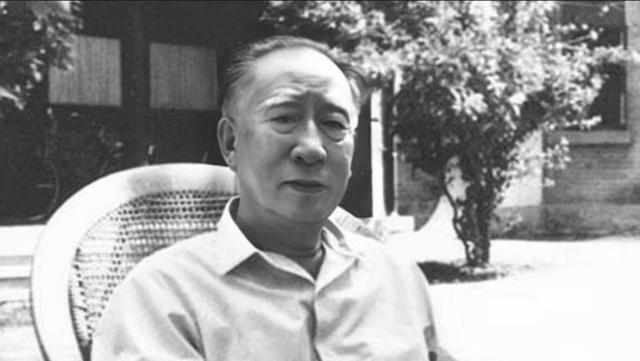

柯庆施于1902年生于安徽。当时社会动荡不安,他年轻时就接触到革命理念,并积极参与学生示威活动。

由于投身革命活动,柯庆施被原校除名,被迫前往南京继续学业。

在南京求学时,柯庆施结识了陈独秀,并于1920年正式成为中国共产党的一员。革命过程中,他目睹了贫苦大众遭受压迫,内心充满愤慨,随即撰写文章揭露这一不公现象。

此次会议期间,柯庆施对共产主义思想有了更深层次的领悟。在莫斯科期间,他有机会与列宁直接会面并握手。这一经历使他成为中国共产党历史上唯一一位与列宁有过直接接触的成员。

【柯庆施的革命道路】

从苏联归国后,柯庆施被调往安徽负责党团工作。在安庆地区,他建立了当地首个党支部,并组织了一次武装起义。这段时期,他在安徽积极开展革命活动,为当地的党组织建设奠定了基础。

柯庆施在工作中表现出色,展现了卓越的能力。他在多个重要岗位上任职,期间结识了薄一波。

1931年,薄一波在天津执行任务时,因叛徒告密被捕。随后,他被判了8年监禁。在敌人的威逼利诱下,薄一波始终坚守立场,毫不妥协,坚持斗争。

薄一波等人在监狱中度过了漫长的五年时光,直到1936年才在我党的营救下重获自由。这次成功的营救行动中,柯庆施也发挥了重要作用。

在此事件之后,薄一波与柯庆施建立了深厚的友谊,两人始终保持着密切的联系。在土地革命时期,柯庆施承担了多项重要职责,并在这些岗位上表现卓越,取得了显著成就。

然而,随着时间的推移,柯庆施的另一面逐渐被大家察觉。

柯庆施在工作中缺乏灵活性,常常与党组织产生冲突。随着时间的推移,他的行事方式逐渐显露出明显的个人主义倾向。

1949年,中共中央派遣柯庆施赴东北地区开展工作。然而,在执行任务过程中,他未经组织批准私自离开工作岗位,且未按规定向报告个人去向。这一行为严重违反了组织纪律和工作程序,造成了不良影响。

柯庆施向中央汇报时谎称任务已顺利完成,然而这一虚假陈述很快被地方省委揭穿,真相大白。

当时社会局势紧张,国共两党矛盾加剧,导致公众普遍认为柯庆施的言论是在为自己开脱。

柯庆施的夫人因无法承受丈夫长期遭受不实指控和恶意中伤,加之自己也被诬陷为国民党间谍,最终在巨大的精神压力下结束了自己的生命。这一悲剧的发生,为整个事件画上了句点。

柯庆施在相当长的一段时期内一直处于无职状态。直到1947年,上级才安排他前往石家庄出任市长一职。

柯庆施此次彻底转变态度,以实际行动展示了自己的忠诚与能力。在担任职务的一年半期间,他为石家庄的发展作出了显著贡献。

在担任市长期间,他积极推进多项实际工作,这些务实举措为他日后获得薄一波的赏识和推荐奠定了基础。

【收到引荐却刚愎自用】

中共中央设立华北局后,薄一波向组织推荐柯庆施担任重要职务。这一建议源于薄一波对柯庆施在石家庄工作期间的观察,他认为柯庆施经过这段时间的历练,能力有了显著提升,完全能够胜任更高层次的领导工作。薄一波基于对干部培养的考虑,认为现在是柯庆施进一步发挥才能的合适时机。

刘少奇持不同观点,他认为个人性格难以迅速转变。柯庆施在工作中常显鲁莽,缺乏显著的领导才能。因此,若委以重任,恐为日后留下隐患。

尽管柯庆施在青年时代对马克思主义理论掌握得相当深入,但华北地区迫切需要的是能够扭转局面、带领群众改善生活的实干型领导者。在刘少奇看来,柯庆施显然不具备这样的能力和特质。

薄一波始终未改变自己的立场,执意要把柯庆施调到华北局工作。面对这种情况,刘少奇最终只得让步,并严肃地对薄一波表示:“倘若柯庆施日后出了任何问题,责任将由你承担。”

正如刘少奇所预见的,柯庆施上任后,误以为之前的风波已经平息。他认为组织之所以重新启用他,完全是因为他个人的能力得到了认可。

柯庆施上任后,独揽大权,完全忽视下属的建议。一旦有人反对他的观点或提出不同意见,他就在公开场合严厉斥责对方。

柯庆施后来与四人帮同流合污,积极传播错误观点。他盲目服从上级所有指令,导致下属对他的评价日益下降。

最终,上级察觉到了他的不当行为,对其进行了严厉批评并调整了职务。随后,柯庆施被调往上海出任市长,实际上接替了陈毅之前的职位。

柯庆施在上海任职期间取得了一些成果,但他的工作作风依然专断。他很少听取他人建议,甚至被一些人私下称为"上海王"。这种独断专行的领导方式在他任职期间始终没有改变。

彭德怀曾向中央提交书面意见,认为不宜提拔柯庆施担任要职,但这一建议未被采纳。1965年,柯庆施被任命为国务院副总理,然而上任仅三个月,尚未在岗位上有所建树,便因病去世。

【总结】

薄一波晚年反思时坦言,自己当初提拔柯庆施是个错误决策,承认在这方面缺乏刘少奇的远见卓识。他深刻认识到,自己在识人用人方面与刘少奇相比存在明显差距,未能及时看清柯庆施的真实情况。这种自我批评体现了薄一波对过往决策的坦诚反思,也反映出他对刘少奇政治眼光的由衷钦佩。

薄一波在自传中提到:"通过这次经历,我深刻认识到选拔高层干部时必须谨慎。要全面考察,仔细甄别。如果用人不当,这些人可能会攀附上级,在内部制造混乱。"

柯庆施的公众评价至今仍存在分歧。在他漫长的政治生涯中,他始终坚守自己的行事方式,即便这种风格曾导致过失,他也从未做出调整。

柯庆施在直面自身欲望时,能够坦然接纳,诚实地审视自我。这种态度使他在面对内心诉求时,显得格外真实和从容。

柯庆施逝世后,按照惯例被安葬在八宝山公墓。然而,随着特定历史阶段的结束,他的骨灰却从八宝山迁出,具体原因至今仍是个谜。