娱乐圈的聚光灯下,黄渤以精湛的演技和幽默的个性征服了无数观众。

从《疯狂的石头》中市井智慧的小人物,到《疯狂的外星人》里荒诞却深刻的演绎,他不仅斩获“百亿影帝”称号

更以年收入过亿的商业价值跻身福布斯名人榜。

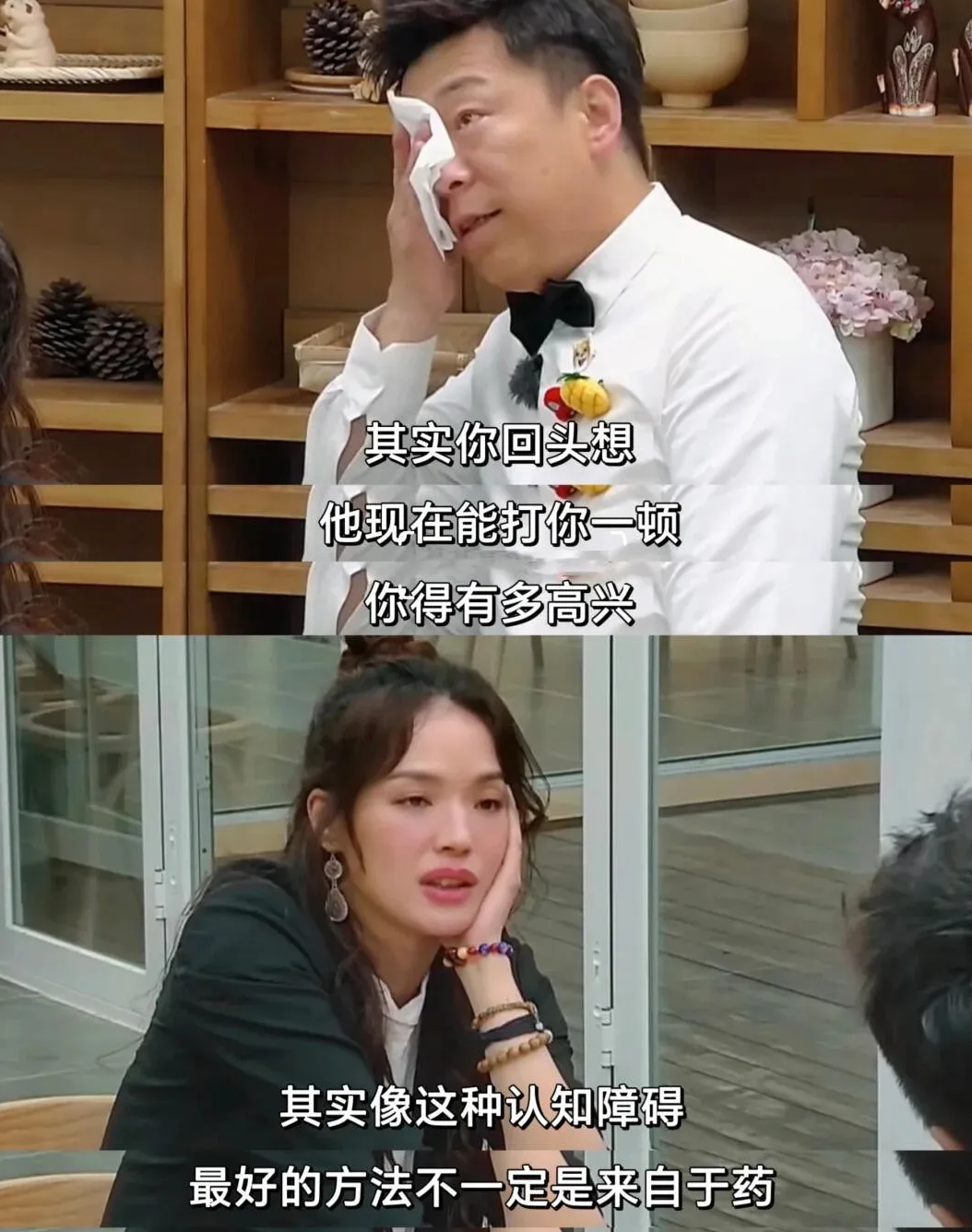

然而,这位荧幕上的喜剧大师,却在一次访谈中因家庭选择被推上风口浪尖——当主持人尖锐质问“你年入过亿,为何把老年痴呆的父亲送养老院”时,他含泪说出七个字:“我真的无能为力。”

这一回答的背后,是一场关于孝道、现实与生命尊严的复杂博弈。

黄渤的父亲早在2018年便确诊阿尔茨海默症,这种被称为“漫长告别”的疾病,逐渐蚕食了老人的记忆与认知。

最刺痛黄渤的瞬间,是父亲在散步时突然问他“你是谁”,那一刻,血缘的纽带在疾病的阴影下显得脆弱不堪。

起初,黄渤尝试居家照料,聘请保姆协助母亲,但随着父亲病情恶化,深夜走失、情绪失控等状况频发,家庭护理的局限性暴露无遗。一次父亲走失后,黄渤暂停工作发动邻里寻找,最终在凌晨的街头找到茫然无措的老人,这次经历让他意识到:仅凭亲情与金钱,无法填补专业护理的空白。

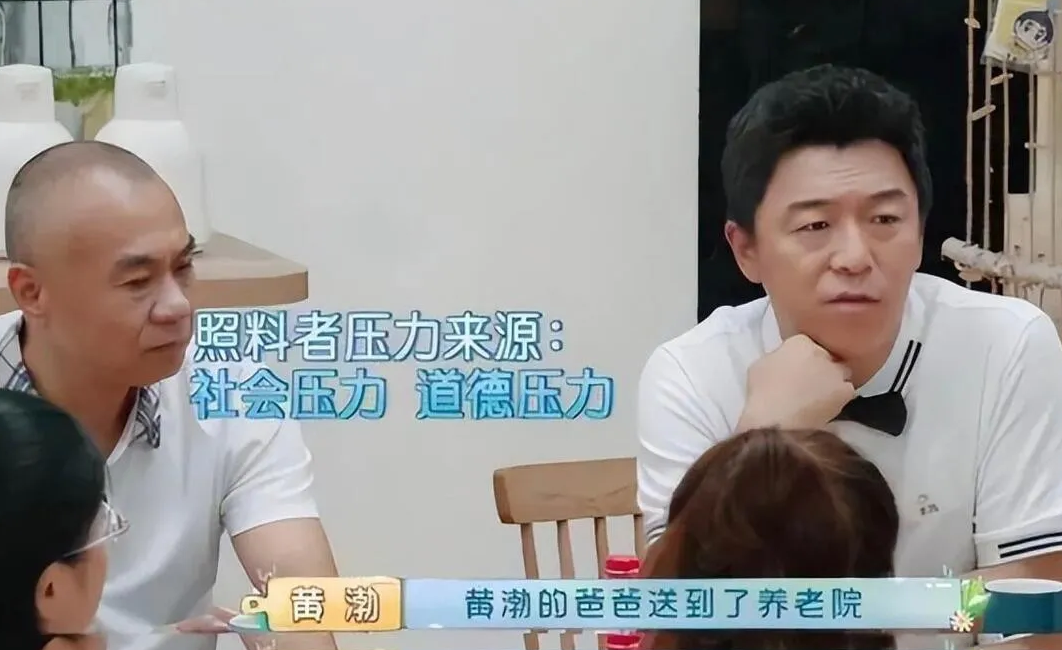

争议的爆发源于公众对“孝”的单一想象。传统观念中,赡养父母需亲力亲为,养老院常被视作“不孝”的代名词。

当黄渤选择将父亲送入高端养老院时,舆论迅速分化:有人痛斥他“用钱推卸责任”,也有人从护理专业性的角度表示理解。

实际上,这家机构不仅配备24小时医疗团队,还通过音乐疗法、社交活动延缓认知衰退,而黄渤即便在片场奔波,仍坚持每周探望,带着父亲最爱的零食与老歌,哪怕对方已无法辨认他的面容。

这种“在场”与“缺席”的辩证,恰是现代人面对家庭责任时的真实困境——当疾病超越个体家庭的应对能力,专业介入是否比道德绑架更具人性?黄渤的眼泪,折射出中国4200万阿尔茨海默患者家庭的集体焦虑。数据显示,这类患者平均每月护理成本超万元,而家属抑郁率高达60%。

正如陕西的刘鑫为照顾父亲辞职后陷入身心崩溃,黄渤母亲也曾因长期看护几近透支。当社会将养老责任全然归咎于子女时,却忽视了公共支持的缺位:德国等国家已建立社区护理网络与长期保险制度,而中国仍在探索中艰难前行。

黄渤的选择,恰是对这种结构性困境的个体回应——他不仅承担高昂费用,更通过公益倡导推动社会关注,试图在私人痛苦与公共议题间架设桥梁。这场争议最终超越了明星八卦的范畴,成为一面照见时代变迁的镜子。

当老龄化社会加速到来,传统“养儿防老”模式在城市化与少子化冲击下日渐瓦解,养老院从“不得已的选择”逐渐转变为“专业化解决方案”。

真正的孝顺,或许不在于形式上的朝夕相伴,而在于能否为至亲争取更有尊严的晚年。

正如黄渤所言:“我做了一个艰难却理性的决定。”这句话背后,是一个儿子在疾病、事业与社会期待之间的千钧重负,更是一个时代关于“如何老去”的深刻叩问。