在AI助手领域,产品功能的迭代更新总是让人目不暇接。

最近,字节跳动的豆包APP再次引发关注,它将深度思考和联网搜索合二为一,为AI助手产品设计提供了新的思路。

这一改动究竟是创新之举,还是又一次实验性的尝试?

豆包APP最新的深度思考功能,将联网搜索直接融入思考过程,实现了“边想边搜”。

用户无需单独点击搜索按钮,豆包会在思考过程中自动进行多轮搜索,并将搜索结果整合到最终答案中。

这与DeepSeek R1的单轮搜索模式形成了鲜明对比。

R1是先搜索再思考,而豆包则是先思考再搜索,搜索后再思考,如此循环往复。

这种多轮搜索的模式,更像是OpenAI的Deep Research或Grok 3的DeepSearch功能,通过内置的Agent操控网络浏览器获取实时信息,自主执行简单的网络任务。

这种设计也存在一些争议。

对于一些简单问题,强制进行多轮搜索反而会延长等待时间,影响用户体验。

例如,当被问及“今天北京天气”时,豆包进行了四轮搜索才给出答案。

尽管存在一些不足,但豆包的尝试无疑为AI助手产品设计提供了新的方向。

它试图让AI更像人类一样思考和搜索,挑战了DeepSeek等产品的设计理念。

这也被视为豆包在产品设计定义权上的竞争。

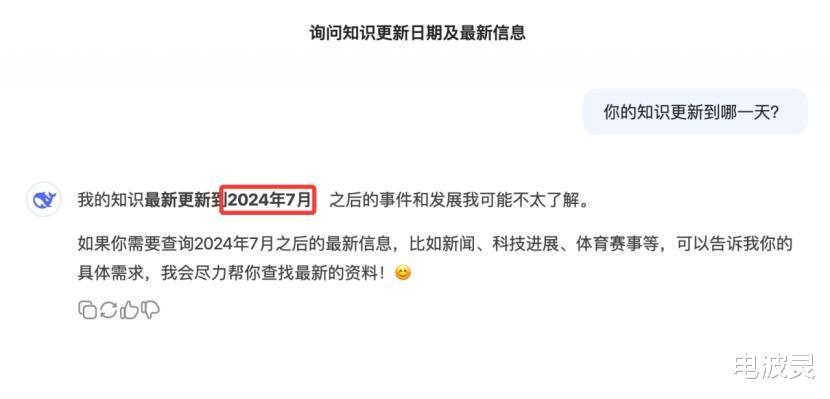

在豆包之前,联网搜索功能在AI助手产品中并不常见。

2022年底发布的ChatGPT,甚至不具备联网搜索能力。

直到2023年3月百度文心一言发布,才引入了检索增强技术,让模型能够获取实时信息。

DeepSeek R1则在此基础上,进一步提升了模型获取网页的数量和丰富度。

DeepSeek R1的爆火,使得联网搜索成为AI助手产品的标配。

Anthropic的Claude也紧随其后,放弃了“自给自足”的设计理念,加入了联网搜索功能。

为了控制算力成本,以及进行产品区分,大部分厂商选择将联网搜索设计成独立按键,尤其是在深度思考功能中。

深度思考本身就需要更大的算力,如果每次推理都进行联网搜索,会进一步增加算力消耗。

豆包反其道而行之,将联网搜索融入深度思考,背后有着多重考量。

一方面,豆包希望通过产品微创新吸引“好奇流量”,提升用户活跃度。

另一方面,豆包也面临着巨大的增长压力。

据报道,字节CEO梁汝波曾要求豆包团队加强规模效应,提升日活用户数。

字节充足的GPU储备,为豆包的雄心提供了底气。

豆包的功能融合尝试,也得到了其他厂商的跟进。

百度新上线的“自动模式”,就隐藏了联网搜索和深度思考按键,让模型自主选择合适的模型生成答案。

在模型层面,融合的趋势也越来越明显。

DeepSeek V3借鉴了R1的强化学习技术,腾讯混元T1将快慢思考结合,Anthropic发布了全球首个混合模型Claude 3.7 Sonnet。

OpenAI CEO山姆·奥特曼也预告,GPT-5将是一个大一统模型。

随着模型的融合统一,产品功能按键也有望回归简洁。

目前AI助手产品功能标签众多,一方面是因为用户渗透率低,厂商需要通过各种功能吸引用户;另一方面,大模型技术尚未成熟,产品设计往往以模型思维为主导,而非应用思维。

例如,ChatGPT最初只是为了展示OpenAI的模型能力,而非一款面向大众的应用。

但随着模型的普及和用户教育的深入,越来越多的厂商开始重视用户体验,产品也逐渐“更像人”。

豆包消灭联网搜索键,正是这一趋势的体现。

从ChatGPT的“无网络”到如今的“深度思考+联网搜索”,AI助手产品的功能不断演变。

未来,AI助手产品是否会进一步简化交互,最终实现“一个按键解决所有需求”?

又或者,会出现全新的交互方式,颠覆我们现有的认知?

这都值得我们拭目以待。