学生消费明细里若出现避孕套消费,学校打算怎么引导和教育?

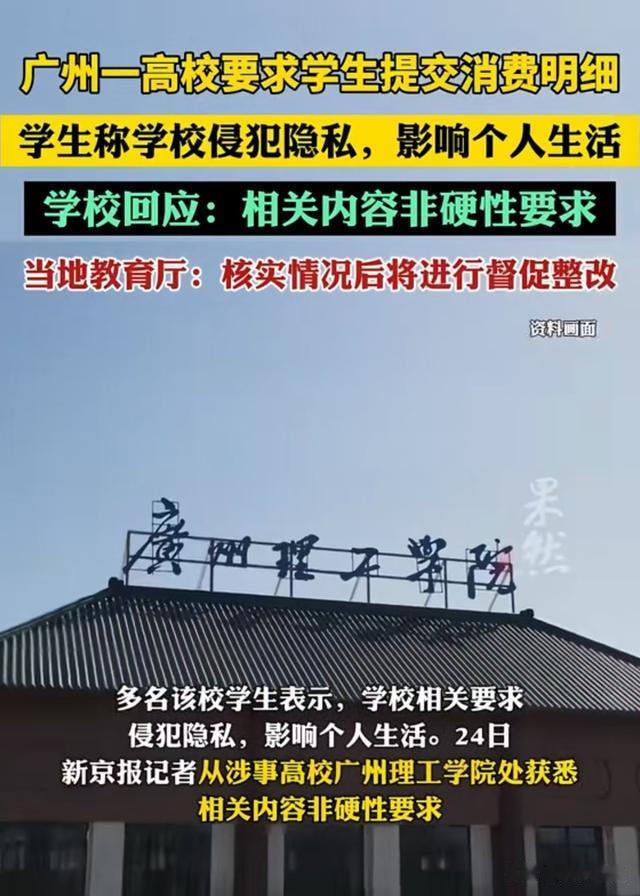

近日,广州理工学院一则关于“学生考核需提交支付宝/微信一周消费截图”的通知引发舆论哗然,被指侵犯了学生的隐私。

据学生爆料,学校以“养成教育工程”为名,要求大一至大三学生在本学期内完成包含消费明细提交在内的考核项目,其中就包括支付宝、微信的消费明细。

有学生直言:“和对象出去吃饭看电影都要被‘查账’,实在尴尬又窒息!”

校方回应:面对质疑,校方2月24日紧急回应称:

提交消费明细仅为“培养勤俭节约意识”的可选项目,非强制;

学生可自主选择其他考核内容;

将根据反馈调整细节。

然而,学生并不买账:“班会通知时强调必须完成,现在却说能‘二选一’?”

评论区更是炸锅了,有网友调侃:

“考核截图里若出现避孕套消费,学校打算怎么‘引导’?”

隐私权VS教育管理:

法律红线何在?

法律专家指出,即便非强制,要求学生提供第三方平台消费流水已涉嫌越界。

《个人信息保护法》明确规定:处理敏感信息需取得个人单独同意。

广东省教育厅已介入核查并督促整改,强调“学校管理不得突破法律框架”。

网友辣评:“查消费能治‘月光族’?不如开理财课!”

“今天查账单,明天查聊天记录?”

高校奇葩规定为何屡现?

所以,教育创新还是要有一点边界感,校方初衷或是引导学生理性消费,但方法争议暴露两大问题:

管理思维僵化:用“数据监控”替代深入沟通;

忽视主体权利:大学生作为成年人,应有自主选择空间。

正如教育学者所言:“立德树人不等于无孔不入,尊重比管控更能赢得青年认同。”

互动话题:

1、高校该管学生的消费习惯吗

2、你如何看待学校介入学生私人领域的行为?

欢迎在评论区理性讨论!