华盛顿特区的政治圈近日被一桩离奇丑闻震动:总统拜登的多份重要文件签名被指由机器代签,这场"代签门"事件不仅引发宪法争议,更暴露出美国最高权力中枢的运作迷雾。当总统的钢笔被自动签名机取代,美式民主的剧本化运作终于撕下最后遮羞布。

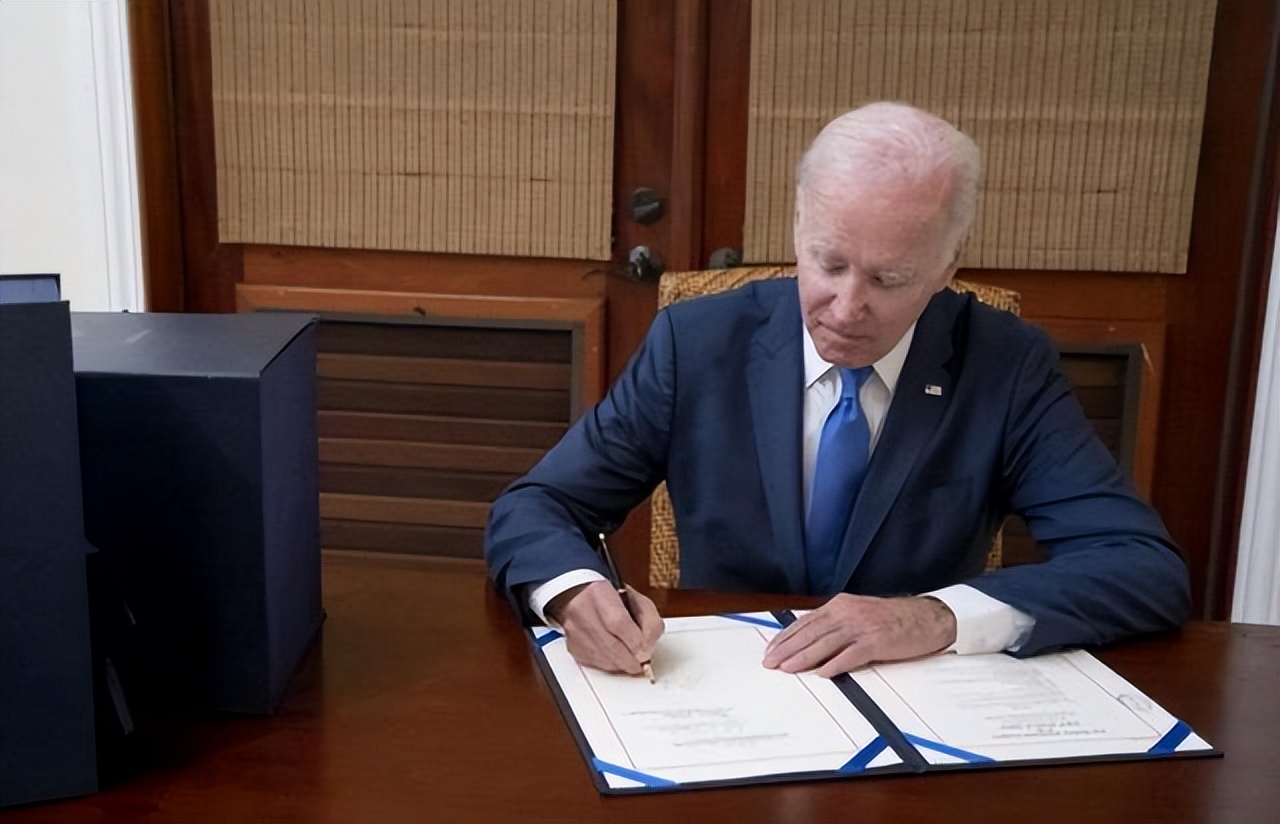

这场风暴的核心是一台历史悠久的自动签名设备。该机器自艾森豪威尔时代服役至今,曾被多任总统用于紧急情况。但白宫文件记录显示,拜登任内使用该设备签署的文件占比高达91%,包括《芯片与科学法案》等重大立法。纽约大学宪法学者指出,这种常态化操作已突破"临时授权"范畴,构成对宪法第二条的实质性挑战。

法律争议的焦点在于"授权"与"履职"的界限。尽管前司法部长备忘录允许总统委托签名权,但宪法明确要求"亲自履职"条款。国会调查委员会获得的内部邮件显示,至少有37份外交文件在拜登未听取简报的情况下完成签署,这为"权力架空"指控提供了实证。

代签风波揭开了白宫权力运作的暗箱。知情人士透露,总统每日行程中仅有两小时处理政务,其余时间由高级幕僚代行决策。这种机制在亨特·拜登的商业往来中尤为凸显:某次能源政策会议记录显示,总统之子曾直接修改涉乌克兰条款,而相关行政令最终通过自动签名生效。

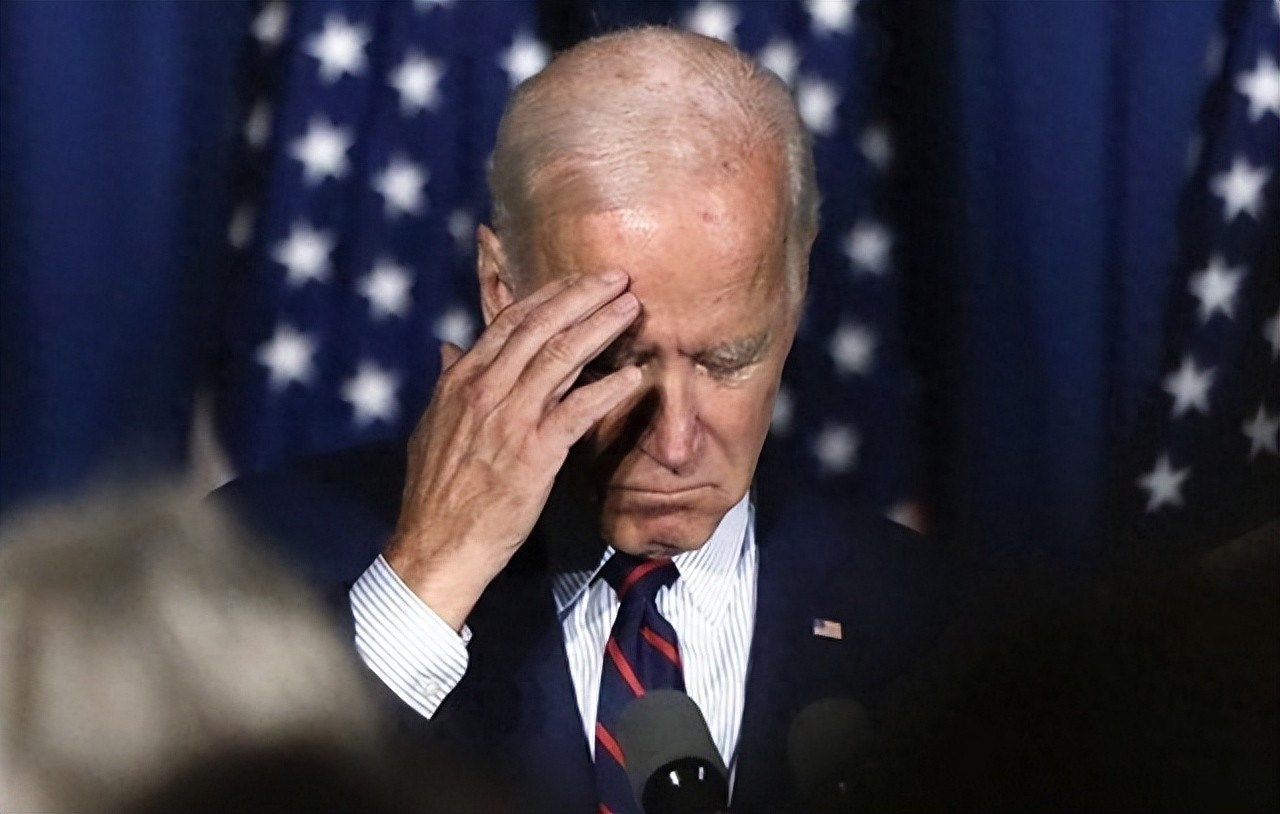

更引发哗然的是总统的公共表现。流出的提示卡显示,拜登在会见外宾时需工作人员指示"何时微笑""何时点头"。这种剧本化操作与82岁总统多次在公开场合迷失方向的表现相互印证,加剧公众对"影子政府"的猜疑。

这场风波迅速演变为两党厮杀的新战场。共和党控制的众议院已启动特别调查,要求传唤白宫办公厅主任等核心幕僚。民主党则反击称,特朗普任内同样使用电子签名批准了124项政策。这种"比烂逻辑"折射出美国政治精英的集体失信。

深层危机在于宪政体系的失效。国会研究处的报告警告,若司法部认定代签合法,未来可能出现"虚拟总统"——政治家只需在就职典礼露面,其余政务皆由官僚体系代劳。这种趋势在拜登近期签署的《人工智能监管法案》中已有体现,该法案第14款悄然加入了"数字签名等同法律效力"的条款。

代签门事件正在改写美国政治规则。最新民调显示,62%的受访者认为"总统已成为象征性职位",较十年前上升27个百分点。这种信任坍塌在年轻选民中尤为显著,18-29岁群体对选举制度的信心降至历史冰点。

当洛杉矶街头出现"我们需要真人总统"的涂鸦,当得州议会讨论修宪限定签名权,这场风波已超越个人政治丑闻,成为检验美式民主成色的试金石。在中期选举临近之际,美国正站在宪政重构的十字路口——是要继续维持精英政治的精致木偶戏,还是重塑真正由选民驱动的权力体系?代签机器运转的嗡鸣声中,历史正在等待答案。